(201)キッチンの床に70角サイズのタイルをDIYで張りつける

キッチンのリフォームもいよいよ佳境に入ってきました。

今回は、床にタイルを張りつけます。

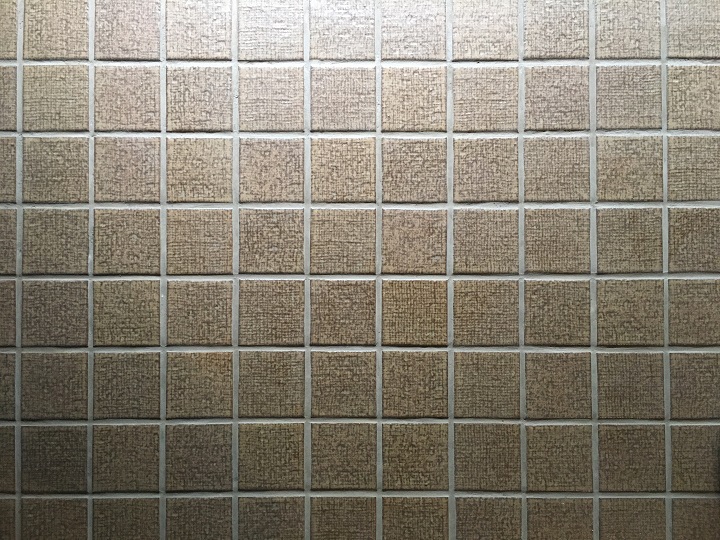

toolboxのショールームで見つけたタイルです。

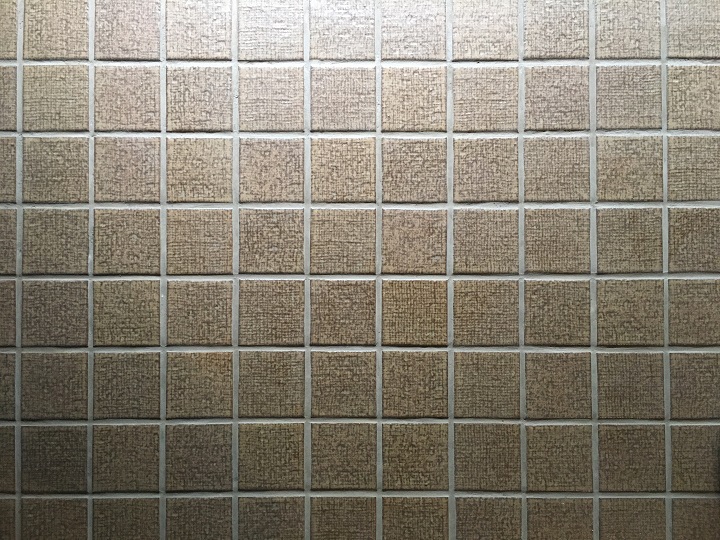

【toolbox】古窯70角タイル

タイルというと表面がツルツルして光沢のあるものがまっさきに思い浮かぶのですが、こちらのタイルは表面に布目がついていたり、粒々とした質感があったりします。

初めて採用したのは世田谷のマンションでした。

「ミッドナイトブルー」を玄関に張りました。

ブルーと名がついていますが、色合いとしてはグレーに近いです。

この部屋はアクセントカラーにグレーを選んでいたので、玄関土間にも同系色のタイルを選びました。

700ミリ角の正方形なので、小粒のタイルにくらべて施工部分にうまく収まるかがポイントになるのですが、ラッキーなことに事前の採寸でカットなしでピッタリに収まることが確認できました。

ピカピカではなく落ち着いた質感のタイルなので、うちのような築古マンションにもなじみます。

さて、山小屋に話を戻すと、今回施工するのも床です。

矢印の部分に張ります。

ディープグリーンやブラウンを基調したインテリアなので、当初の計画どおり「無難に」ブラウンのカラーを選びました。

DIYも佳境に近づき、これまでの成果を台無しにしたくないという気持ちから、ついつい守りの姿勢が際立ってしまいます。

toolboxでは「焼麦色(布目)」と名付けられているこのタイル、前回張った壁タイルの前に置くとこんな感じで、

珪藻土塗料で塗った壁の前に置くとこんな感じ。

ならべてみるとやや明るめのブラウンという印象です。

タイル張りの作業については、何度も書いてきました。

今回はこれまでと重複する詳細は省略し、ダイジェストで作業の流れをご紹介します。

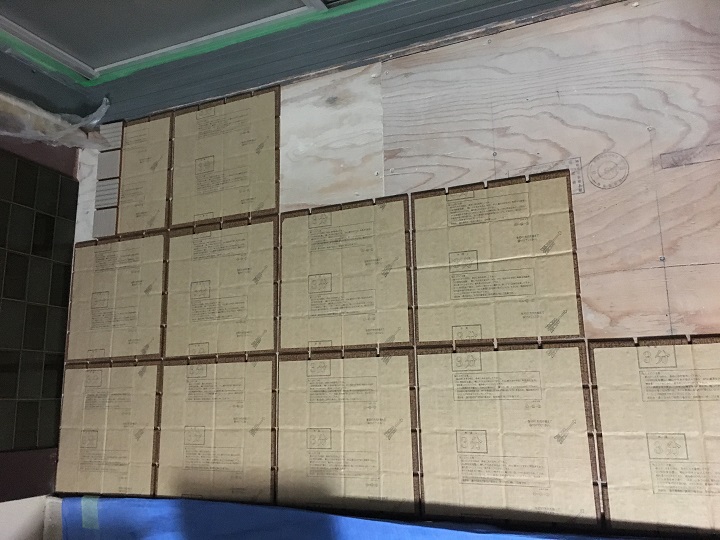

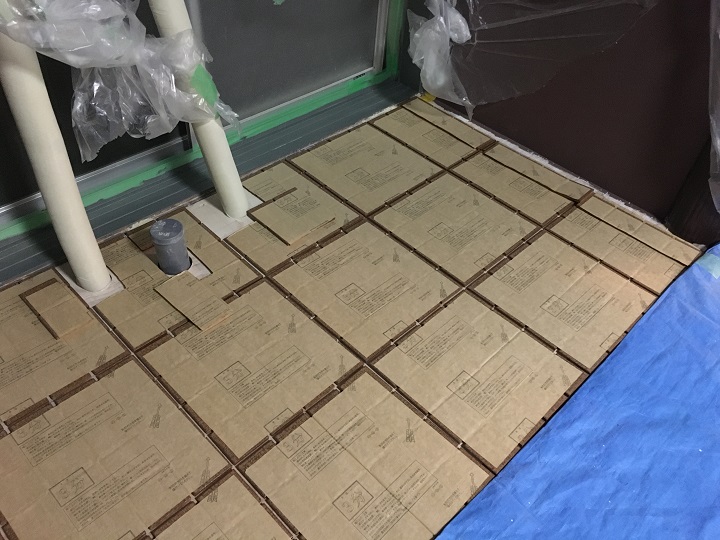

まずは仮置きから。

シート状のタイルをならべていくと、徐々にカットが必要な部分が見えてきます。

やはり配管まわりはカットが必要となります。

横幅も収まりが悪く、壁際の一列もカットしなければなりません。

壁に張ったときは正確なタイルのサイズを確定させるためにカットしないで済むタイルを先に張りましたが、今回は足下で目立たない場所なのでカットの精度にはこだわりません。

仮置きの時点でカット部分をタイルに書き込んでしまうことにしました。

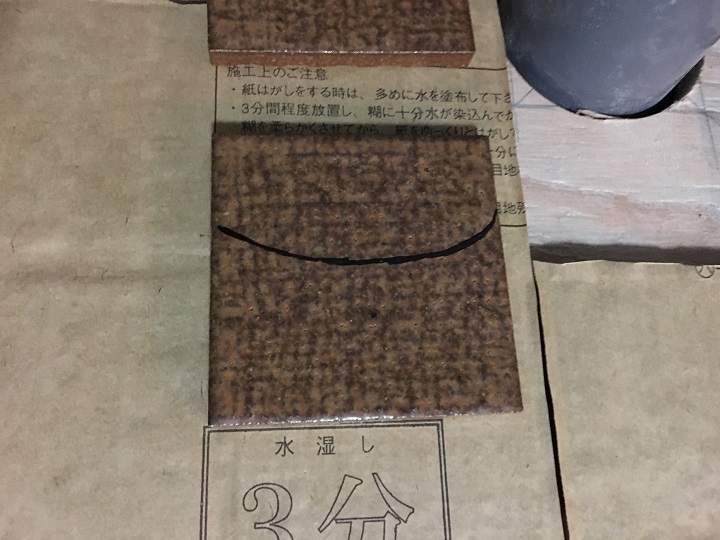

配管まわりは曲線のカットが必要なので難所ですね。

丸い配管に沿って、なるべくきれいにカットできるようがんばります。

使用するのは、壁に小口平タイルを張ったときにも活躍したディスクグラインダー。

ディスクグラインダーは硬いタイルを木材のようにカットすることができる便利な電動工具ですが、鋭い刃が高速で回転するため素人が扱うには安全性に十分配慮する必要があります。

詳しくは以前の原稿をどうぞ。

曲線を上手にカットできるか心配でしたが、けっこううまくいきました。

一度でうまくカットしようとせず、少しずつ削りながら曲線を整えていくとうまくいくと感じました。

カットが済んだら張りつけです。

まず、シート状のタイルをボンドで張りつけ、そのあとでカットしたタイルでスキマを埋めていきます。

配管まわりや壁のスキマもきれいに収まりました。

ボンドが乾いたら目地入れして完成。

いつもどおりゴム手袋で目地材を塗り広げていきます。

先日の壁タイルの目地入れ作業がうまくいかなかったので、今回はヘラも併用しました。

目地が平らになるよう注意しながらの作業です。

でも、やっぱり指先で目地を整えたほうがやりやすい感じがしたなあ。

無事に目地入れが完了し、なかなか雰囲気のある床ができあがりました。

窓の外には防犯用の格子があるので、日差しが強いとこんな感じになるときも。

これはこれで面白い。

キッチン本体を設置したら隠れて見えなくなってしまうと思うとちょっぴり残念な気持ちもあります。

ちなみに、タイルは光が当たるとガラリと表情や色合いを変えることがあります。

先日、張りつけた壁の小口平タイルも、窓から差し込む日光でこんな感じに。

きれいなオリーブ色。

やっぱり窓を作ってよかったなと思いました。

DIY作業もいよいよ大詰め。

次回はタッチアップやコーキングで仕上げをおこないます。