(281)コルクタイルなんて切って張るだけと思ってたら意外に苦戦した

前回は水まわりの床材にコルクタイルを選んで注文しました。

今回はこのコルクタイルをDIYでカットしてボンドで張り付けていきます。切って張るだけなら簡単だろとタカをくくっていたのですが、表題のとおり思いのほか苦戦することになりました。

コルクタイルを張るのはこちらの床。

柱部分の出っ張りや、洗面用の水道配管など、細かいカットが必要です。

ひとまずドア付近から仮置きしてみようとしたら、

いきなり凸部にぶつかりました。

カッターとマットを使ってコルクタイルを切っていきます。

コルク素材は切るのがラクです。

まだ柱の部分がぶつかって、スキマが残ります。

もう一度切って、

なんとかぴったりはまりました。

基本的にこの作業をくりかえしていきます。一度切ったタイルは元に戻らないので、少しずつカットしながら合わせていくのがいいと思います。

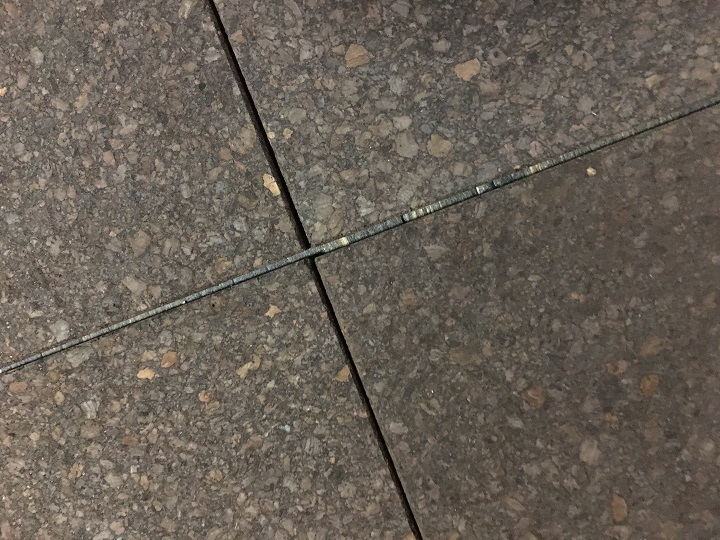

作業を続けている途中でイヤなことに気づいてしました。

継ぎ目のスキマから下地の板がのぞいているのがわかりますか?これ、立った状態で見下ろしてもそれなりに目立ってしまうのです。

どこかでズレが生じてスキマができているのかとも思ったのですが、いくら調整しようとしてもダメ。

結局、どこかにスキマができてしまいます。

困ったところでようやく思い出したのが、このコルクタイルはそもそもは目地を取って張り付けるものだということ。オフィシャルページにも「目地を5mm程度取るようにしてください」と書かれています。

なるほど、目地を取ることを前提にしているからタイルのサイズに若干の誤差があっても問題ないわけか。それをぴったり突き付けて張るとスキマができてしまうんですね。

しかし、今さら目地材を追加注文するのも手間ですし、見た目的にも目地は取りたくありませんから、このまま目地なしで張っていきたいのですが、このスキマだけはなんとかしなければなりません。

思いついたのが「スキマが目立たないようにするために下地の床をブラウンに塗る」というアイデアでした。

といっても全面を塗るのは面倒なので、スキマができそうな継ぎ目部分だけを塗ることにしました。

使ったのはワトコオイルのエボニー。

木部の塗装部分が思ったよりも少なくなり、たくさん余ってしまったので使いましたが、色が合えばペンキでもなんでもいいと思います。

あらかじめ継ぎ目になる部分に付箋で目印をつけておき、

タイルを取り除いたあと、目印をつなぐように格子状に塗装していきます。

床に太めのグリッドができました。

あらためてコルクタイルを置き直すと、

先ほどよりもスキマが目立たなくなりました。立った状態で見ると、ほとんどわからないくらい。これくらいなら許容範囲かな。

あとはひたすら床の形に合わせてタイルのカットを続けるのみですが、やってもやっても終わらず予想以上に時間がかかりました。

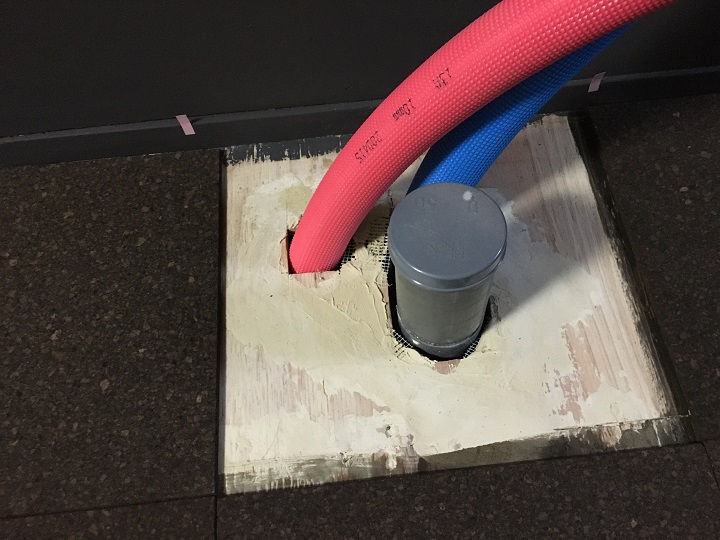

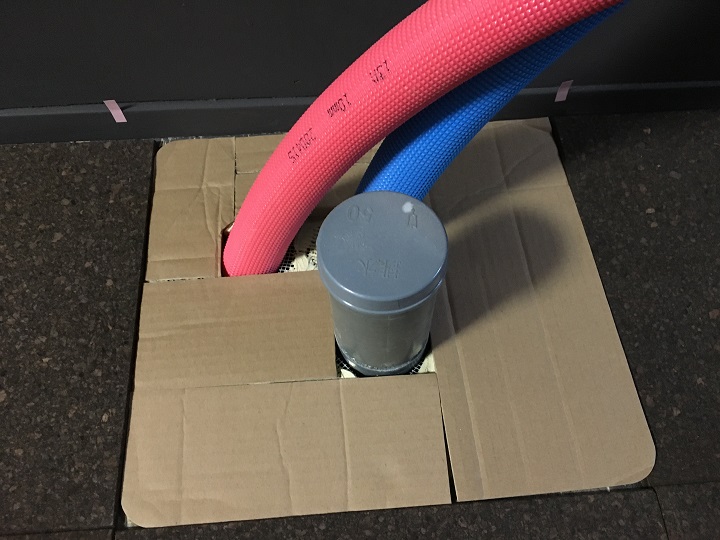

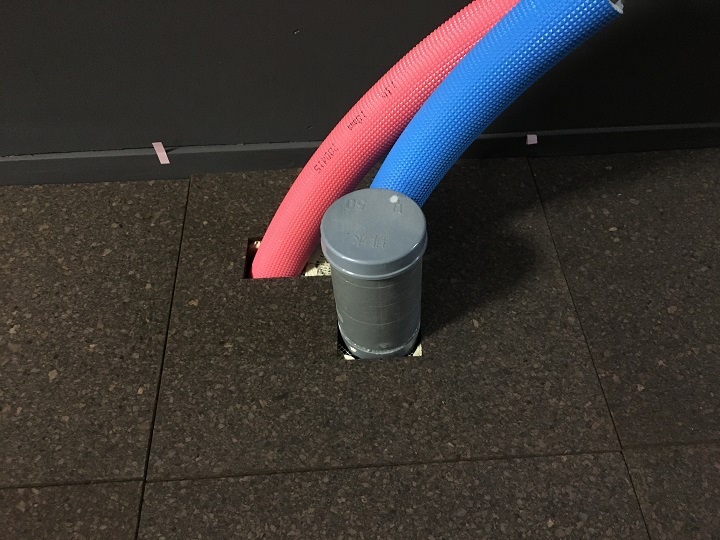

特に洗面の配管部分は厄介。

段ボールで型紙を作ってから、

コルクタイルにのせてカットしました。

なんとかぴったり収まりました。

かくしてようやく仮置き完了。完成イメージも見えてきましたし、あとはボンドで張り付けるだけです。

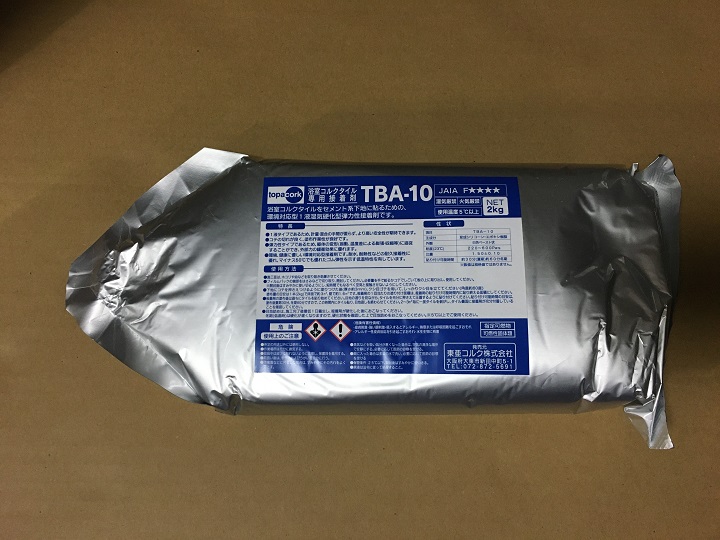

コルクタイルと一緒に購入した専用のボンド「TBA-10」です。

手間を省くために床に直接絞り出して作業しました。

クシ目ゴテでボンドをまんべんなくのばしたら、

コルクタイルを張り付けるだけ。簡単です。

……なんて書きましたが、実は大きなミスをしたことを告白しておきます。

しょっぱなから表裏を逆に張り付けてしまったのです。「あれ?うまくはまらないなあ」と思ったときは後の祭り。ごらんのとおり、タイルの表面にはべったりとボンドが付いてどうしようもない状態に。こうなってしまったら、このタイルはもう使えません。

余分なタイルは発注していなかったのでめちゃくちゃあせりましたが、サンプルでいただいたタイルをカットし直して、なんとか事なきを得ました。

最初にこの失敗をしたおかげで、残りはずっと緊張しながらの作業でした。

接着剤を塗るときには数枚分まとめて作業すると効率が上がります。

塗って張ってのくりかえしですが、油断するとさっきのような失敗をしてしまうので、慎重に作業しました。

ようやく張り付けが完了。

色合いや雰囲気としてはぴったりはまった気がします。スキマもほとんど目立ちません。

これでコルクタイルの施工は完了と言いたいところですが、まだ作業は残っています。 次回はタイルの上から仕上げの「汚れ防止剤」を塗ります。