(284)トイレに選んだペーパーホルダーやタオルホルダーのこと

前回、DIYの完了したトイレに設置した照明器具についてご紹介しました。

引き続きトイレに小物を設置していきます。

■トイレットペーパーホルダーはアメリカ製

まずは「トイレならこれだけは必須」といえるアイテム=トイレットペーパーホルダーから。

トイレットペーパーホルダーというと、とにかくさまざまな素材でさまざまなデザインの製品があります。

安価なプラスティック製を別にすれば、もっとも代表的なものは金属製ではないでしょうか。

これは僕が暮らすマンションの自室のもの。シャープなデザインが特徴です。トイレットペーパーホルダーなどの小物ではおなじみのブランド「カワジュン」のショールームで選びました。

世田谷のマンションで多用しているマルチハンガーも金属製です。以前、このブログでもご紹介しました。

一方、離れのトイレに設置したのはtoolboxが扱う木製のペーパーホルダーです。

こうして振り返ると、どれもシンプルなのが共通点かもしれません。

さて、今回のトイレにはどんなトイレットペーパーホルダーが似合うでしょうか?

これは内装DIYが完了した時点のトイレの様子。

ごらんのとおり、トイレのインテリアはタイル部分のホワイトと、ペイント部分のライトグレーのツートーンが基調です。となれば「色は白・材質は陶器」ならばまちがいなくぴったりくるはずで、頭にはすんなり候補が浮かんできました。

アメリカンスタンダード(AmericanStandard)社製の「セラミックペーパーホルダー」です(画像をクリックするとYahoo!ショッピングのページに移動します)。

僕がいつもアメリカンスイッチを購入している「RCカンパニー」で見かけて以来、気になっていたのです。今回は迷わず購入しました。

こちらは設置前に位置を確認しているところ。

業者さんに設置してもらい、トイレットペーパーをセットしました。

実物を見ると思ったよりもサイズが大きい印象です。さすがアメリカ製。ただ、離れて見ると、気になるほどではありません。

とにかく余計な装飾などないのがいいですね。陶器なので室内にもなじんでいます。

そして、予想外に良かった点がスマホも置けること。意図して作られているのかわかりませんが、天板がフラットでサイズが大きい分、安心して置けます。

ただし、難点もあります。

それが、ペーパーの芯を支える金属製の部分。

中にバネが仕込まれていて、細いほうを押し込んで着脱する仕組みなのですが、これがいまいち扱いにくいのです。

押し込むときにちょっと力が横にかかるとこんなふうに傾いてしまい、いまひとつうまく押し込めません。それなりに力を入れなければしっかり押し込むこともできないのです。まあ、我が家の場合はふだん暮らしていないこともあって交換頻度が低いので大して気になりませんが。

■タオルホルダーはtowerのものを改造して

あっさり決まったトイレットペーパーホルダーに対し、いろいろ迷ったのがタオルホルダーです。

いや、選ぶうんぬん以前に、トイレにタオルかけって本当に必要だろうか?という思いもありました。

世田谷の家では僕も妻もトイレのタンクから流れ出る水では手を洗わず、トイレから出て洗面で手を洗います。今回の水まわり工事で山小屋にもようやく洗面ができることになりましたから、そちらで手を洗えば済みます。つまり、我が家の生活習慣的にトイレ内で手を洗うことはほぼないのです。

とはいえ、来客時に備える意味でどこかにタオルをかける場所があってもいいという思いもあります。

というわけで、「ふだんは使わない、たまの来客時だけ使える」というニーズに合ったタオルホルダーを選ぶことにしました。つまり、白いタイル壁にマッチして存在感控えめなものがほしいのです。

イメージにいちばん近いのが世田谷のマンションに何度か導入して評判のいいこちらです。

ダルトン(DULTON)のタオルホルダーです。

詳しくは以前書いた原稿をごらんください。

ただ、金属のボディもグレーのゴム部分も、今回のトイレにマッチするとは思えません。

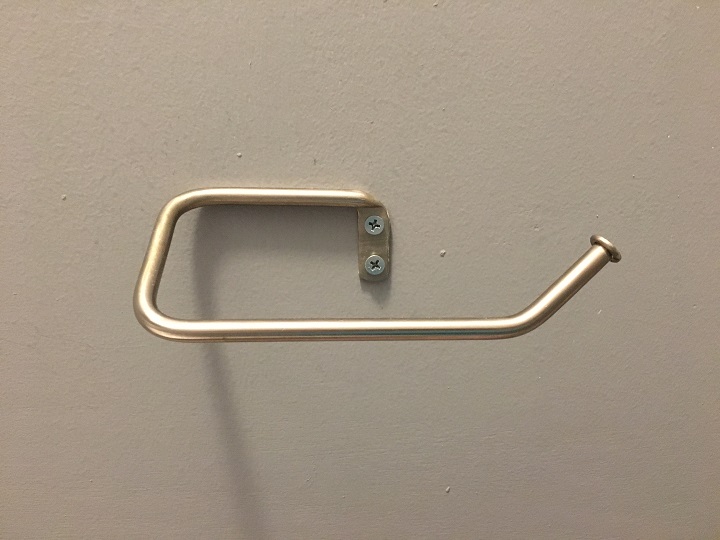

と思っていたら、山崎実業のtowerシリーズで似たようなものがあると知りました。

同じ構造ながら、ボディもホワイトなら真ん中のゴム部分もホワイト。これなら我が家にもぴったりです。というわけでポチリ。

サイズも小ぶりで申し分ありません。

困ったのが、設置方法がマグネットだということ。このままではタイル面には設置できませんから、少し手を加えて改造することにしました。

マグネットをはぎとり、

熱したキリで背面にネジ穴を開けてやりました。

あとはタイル面にもともと開いていた穴を流用し、ネジでがっちり固定しました。

コンパクトでシンプルな見た目なので、使用していないときはほとんど存在を意識させません。

来客時にだけ小さなタオルを突っ込んで使うつもりです。

■コンセントボックスも白で統一

最後にコンセントボックスについてもご紹介しましょう。

今回の工事で新たに増設しました。

位置はトイレットペーパーホルダーの斜め下。

用途は電気ヒーターの電源を取るためです。

何度も書いてきたとおり、山の家は寒冷地なので真冬は東京とは思えないほど寒くなります。

今回は窓を二重にするなどして断熱性能を高めましたが、それでも冬の寒さは覚悟せねばなりません。

そんな寒さを少しでも和らげられればと思い、ヒーターを置きやすい環境を整えました。

本当はコンセントを壁に埋め込みたかったのですが、構造上難しいそうなので、コンセントボックスを設置することになったのです。

離れでは、コンセントボックスを黒で統一するためにいろいろ頭をひねりましたが、

今回はタイルの白にあわせたホワイトを選ぶのでパナソニック製のオーソドックスなタイプにあっさり決まりました。

ボックスとプレートがセットで四百円を切るリーズナブルさでした。

余計なデザインもないので文句はありません。

露出配線でコードが見えるのはイヤなので床ギリギリの位置につけてもらいました。

かくして小物の設置が完了し、めでたくトイレは完成となりました。

次回は洗濯機まわりの収納についてお話します。