(341)古い火鉢の外箱を流用して小さな食器棚をDIYしてみた

一昨年、移転リフォームしたおかげで快適になったキッチンですが、二年近く使っているとちょっとした不満が出てくるものです。

そのひとつが食器棚の位置。

キッチン&冷蔵庫から壁ひとつ挟んで隣、もともと床の間だったところに余ったシェルフを置きました。

食器棚としての収納力に不満はないのですが、いざ生活してみると頻繁に使うお皿やカップなどは簡単に手が届くところにあれば便利だなと感じるようになったのです。

もともとは電気ケトルも食器棚のところに置いていたのですが、やはり近くにあったほうが便利だということで、折りたたみ机を出して置いてみたりしました。

どうにも野暮ったいがします。ゴミ箱も気になる。

そこで、作業台の横にならべて幅50センチくらいの小さな食器棚を置こうと考えました。中に食器を収納し、天板の上でお茶やコーヒーもいれられるような食器棚です。

最初は既製品を探したのですが、サイズやデザインなどがぴったり合うものは見つかりません。アンティークも視野に入れて探したりもしたのですが、やはりちょうどいいものがなく断念。

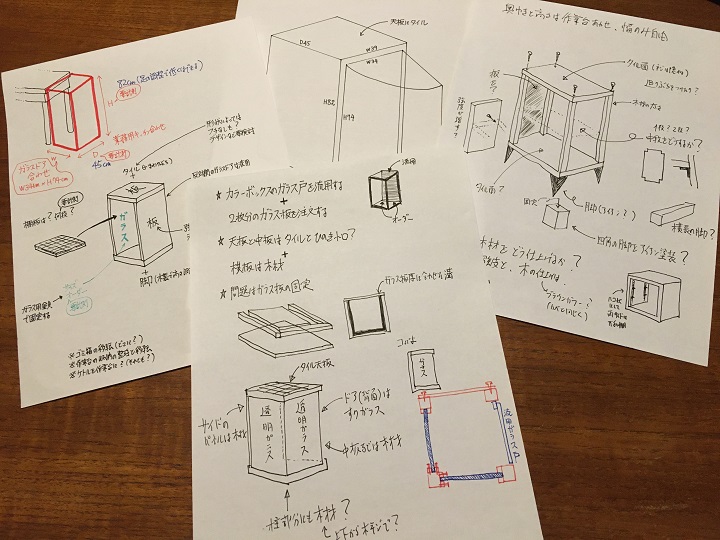

それならDIYで造るかということで、いろいろと計画を練りました。

しかし、見た目と利便性を兼ね備えた食器棚を一から自作するのはけっこう難しそうで、なかなか実行に移せないでいました。

■古い火鉢の外箱を流用して食器棚を作ろうと思い立つ

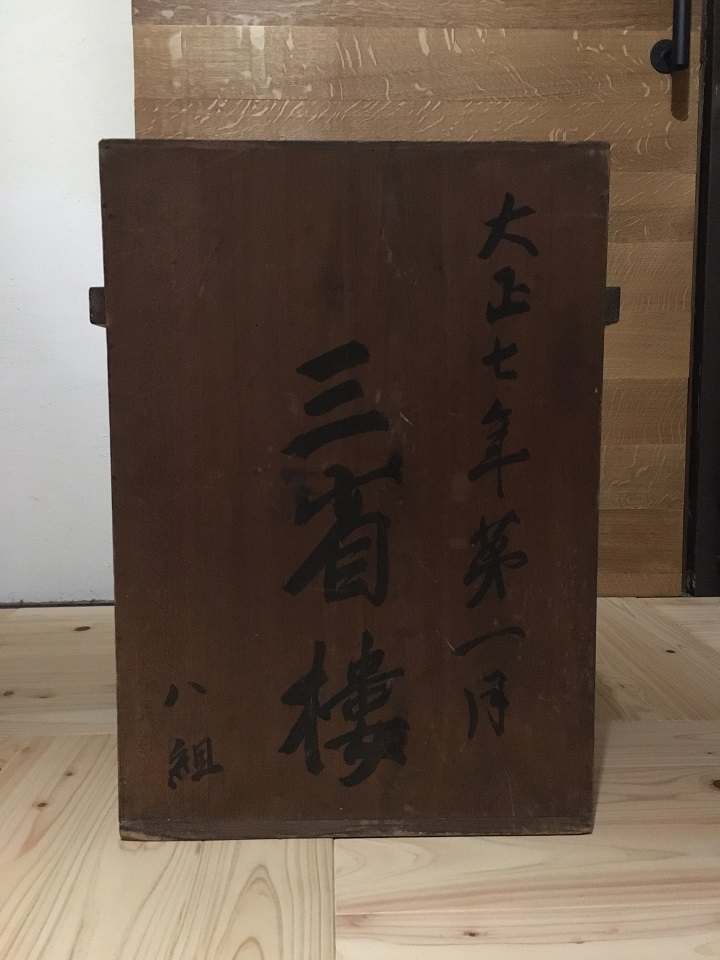

そんなある日、祖父の遺品を整理していて、こんなものを見つけました。

古い火鉢が入っていた箱です。骨董屋さんにも買い取ってもらえなかった火鉢ですが、よくよく見るとこの外箱がなんともいい雰囲気を出しています。

箱の裏側には「大正七年第一月」の文字が。「三省楼」はお店の名前でしょうか。歴史を感じます。

中を見ると二段になっていて、うまく使えば収納力もありそう。

この箱を流用して食器棚にできないかと思いついたら気持ちがぐっと前向きになりました。よくあることなのですが、DIYをやろうとするときにうまく手を抜けるポイントを見つけるとやる気が出てくるのです。

試しに作業台の横に並べてみると、横幅はちょうどいい感じ。脚をつけて高さを調整すればいけるか……と思っていたところで、使い道が見つからなかったローテーブルもあったなと思い出しました。

このテーブルに木箱をのせれば即席の食器棚になるのでは?

見事にサイズもピッタリ。

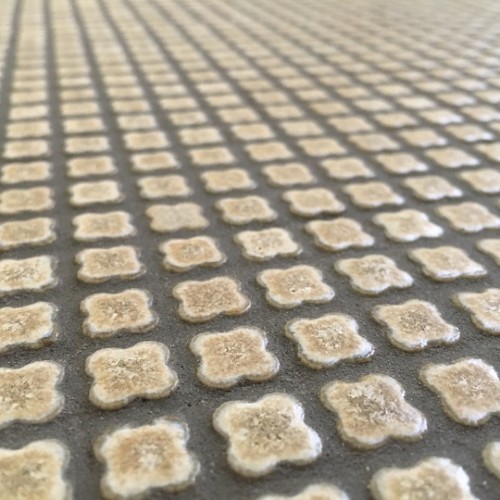

天板を自作して追加すれば、隣の作業台と高さをそろえることもできそうです。せっかくなのでタイルも張って熱いものも置けるようにしよう、なんて思ったり。

■まずは脚部(ローテーブル)のアレンジと塗装から

ざっくりアイデアがまとまったので、DIYにとりかかることにしました。

まずは土台となるローテーブルを火鉢の箱にそろえてブラウンに塗装するのですが、たいていの家具は汚れ防止のための表面処理が施してあるので、そのまま塗っても塗料がうまくのりません。

スツールのリメイクにも使った「ミッチャクロン」のスプレーで下地作り。

これを吹きつければたいていのものは塗装できるスグレモノです。

乾いたら、塗装の前に天板の上に角材を組み合わせて作った木枠を固定します。

この木枠は何のためかというと、上に置く木箱とつなげるためのもの。

火鉢の箱をひっくり返してみると、底面には凹みがあります。

ここにスポッとはまるサイズで木枠を作成しました。

これなら釘や接着剤を使わなくても脚部(ローテーブル)に棚本体(火鉢の箱)をかぶせるだけで固定できるのです。雰囲気のある火鉢の外箱に穴を開けたり、接着剤を塗るのが忍びなかったための苦肉の策です。これなら食器棚として使うのをやめたあとも、外箱はそのままの形で残せます。

木枠にベニヤを張って塗装の準備が完了しました。

以前に室内を塗装するのに使用した水性塗料の残りを使いました。

二度塗りしてしっかり色が付けます。

これで脚の部分は完成。

■板材や角材を組み合わせて天板を造る

続いては本体の上にのせる天板を造ります。

まずはベニヤと角材でベースとなる部分を作成します。

箱の上にのせたところ。天板と同サイズなので、このままでは固定できません。

この天板の側面をぐるりと囲むようにさらに薄い板を張り付けます。

先ほどのローテーブルと同じくこの板が枠となって火鉢の箱の天板にはまります。

薄板の枠が少し上部にはみ出ているのがわかりますでしょうか?

この枠の高さはのちほど張り付けるタイルの厚みと合わせてあります。タイルの厚みも含めて隣の作業台にぴったりそろうように計算しました。

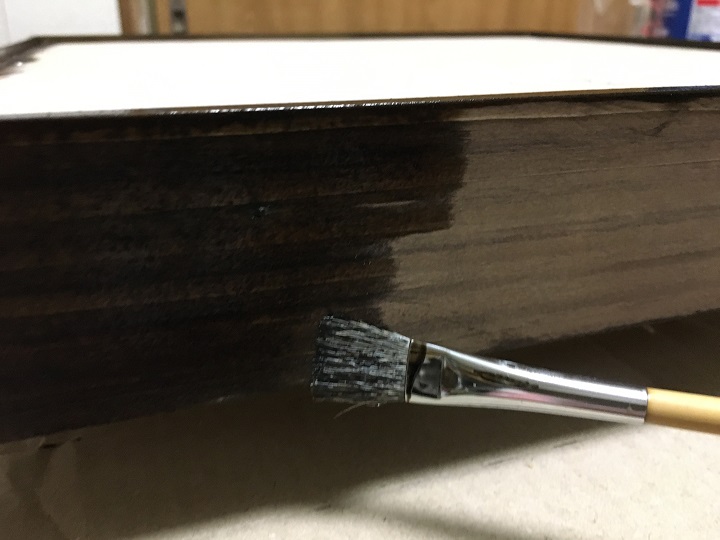

■天板をステインとワトコオイルで塗装

このままだと天板だけ浮いてしまうので木箱の質感に近づけて塗装します。

以前、自室のアクセントウォールをDIYしたときに実感しましたが、新しい木材を塗装して深みを出すにはステインとオイルやワックスを重ね塗りするのがいいと思います。

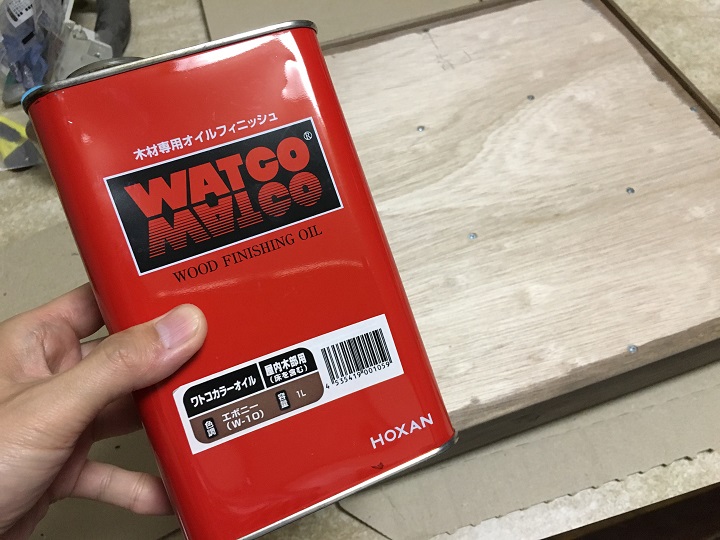

今回はステインとワトコオイルを組み合わせます。

まずはステインで下塗り。

以前も使用した「ワシン」の「水性木部着色剤 ポアーステイン」の「オールナット」が余っていたので使いました。

ステインは比較的安価なので手間を惜しまないならぜひ下塗りに使うことをすすめます。

ステインだけではまだ色が浅い感じがします。

この上からこれまた余っていたワトコオイルの「エボニー」を重ね塗りします。

ワトコオイルのカラーバリエーションの中でももっとも黒みの強いカラーです。

重ね塗りで色に深みが出てきました。

塗装済みの天板をかぶせてみました。

だいぶ違和感はなくなりましたが、欲をいえばもう少しブラウンに赤みがほしかった気がします。赤茶っぽいステインを選べばよかったかもしれません。余りものを使ったのでしかたないか。

次回はこの天板の上にモザイクタイルを張り付けて食器棚を仕上げます。