(403)コンポジションタイル「グラノーブル」をDIYで直張りする

前回、熱海のマンションの床に「グラノーブル」(東リの「コンポジションタイル」)をDIYで張り付けるための準備をしました。

注文したタイルを現場に運び込み、床下地を整え、道具をそろえました。いよいよ今回は床への張り付けをおこなっていきます。

■基本的な施工方法はいたって簡単

張り付け方はいわゆるフロアタイルと同じです。

接着したい場所に専用の接着剤(エコAR600)をクシ目ゴテでムラなく塗り、

ズレがないように「コンポジションタイル」を張り付け、

継ぎ目を中心に全体をローラーでしっかり圧着します。

手順はいたって簡単で、これができないという人はいないはず。

この種のフロアタイルを張っていく際には、傾いたりズレたりしないように注意が必要なのですが、直張りならば既存のフローリングの継ぎ目をガイドにしながら作業できるので大失敗することはないと思います。

■ボンドの塗り方で注意すべきこと

とはいえ、ちょっとした注意点はあります。

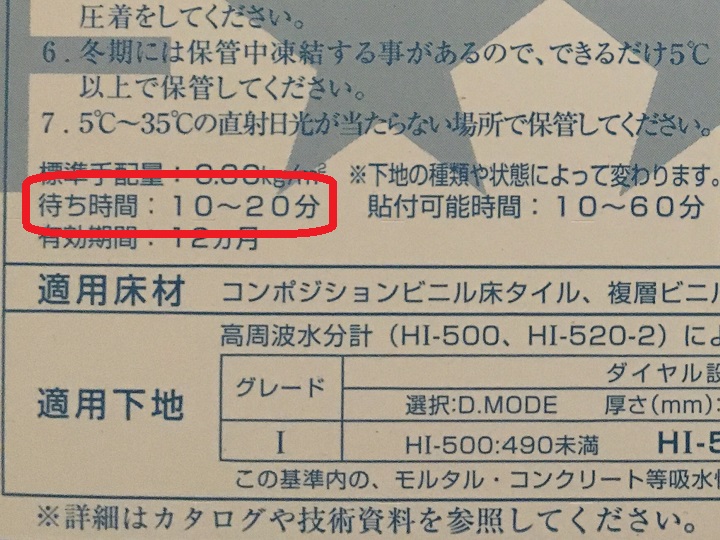

まず、接着剤のオープンタイム(待ち時間)のこと。塗ってから張り付けまでしばらく待つことで十分な接着力が発揮されます。

このボンドは「10~20分」とのこと。素人がゆっくり慎重に作業すればこれくらいの時間はふつうに過ぎていくので、ちょうどいいくらいの時間だと思います。僕は6~8枚分くらいを塗り終えたら、最初に塗った箇所からゆっくり張り付けていく感じで進めました。

以前、「バンピーウッド」をコンクリボンドで壁に張ったときは、塗ったそばから接着剤が乾いていってしまい、かなりあせらされました。それを思えば待つほうがずっとラクです。

ボンドの塗り過ぎにも注意が必要です。

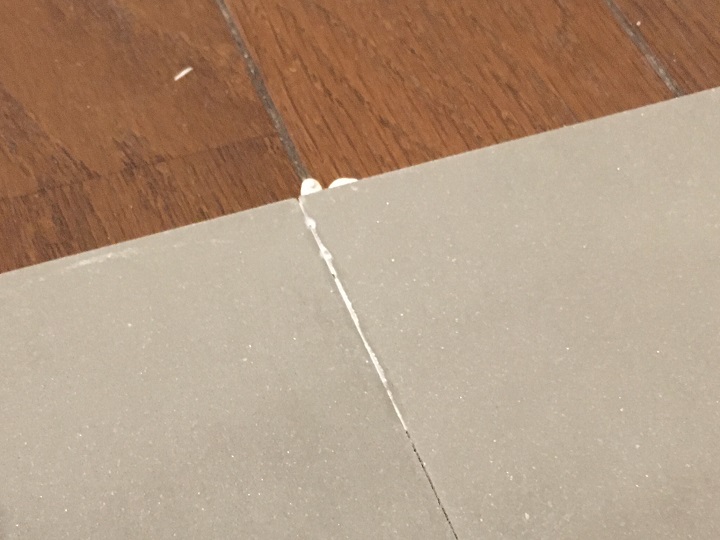

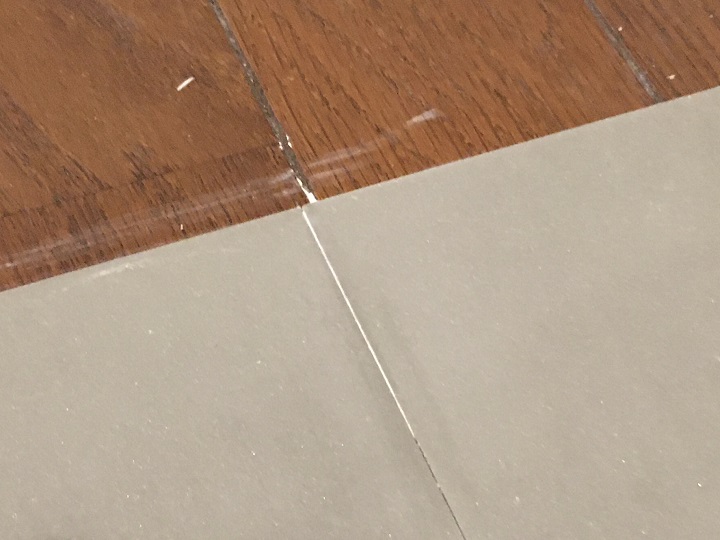

継ぎ目からボンドがはみ出てしまうと、

ふき取っても継ぎ目にボンドの白が残ってしまうので塗り過ぎは禁物です。

下地が透けるていどに薄く均等に塗りのばしましょう。

■半端なスキマはタイルをカットして埋める

塗って待って張ってローラー……をくりかえしながら作業を進めていくと、

端の部分でどうしてもそのままのサイズでは収まらない半端なスキマを埋める必要が出てきます。

この場合、スキマのサイズに合わせてタイルをカットしなければなりません。

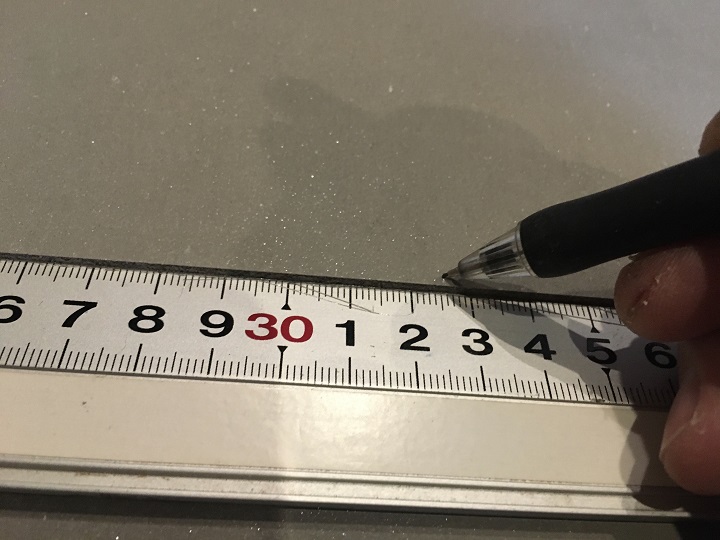

スキマの幅を測り、

タイルの上に印をつけ、

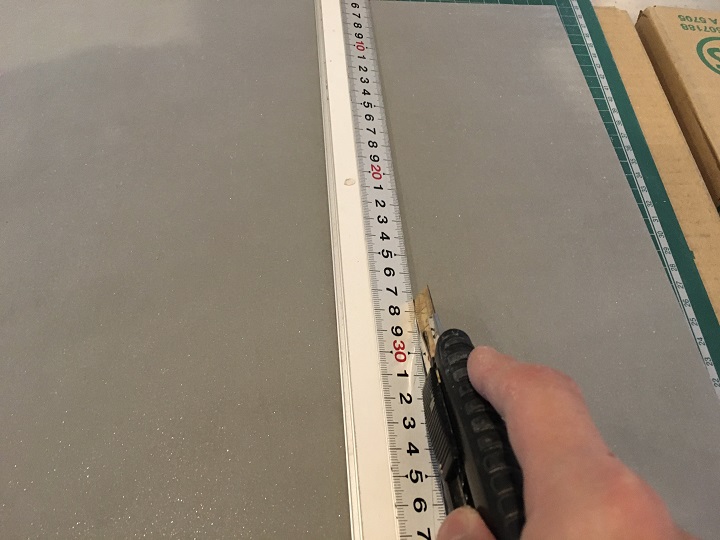

カッターで切れ目を入れます。カッターで完全にカットするわけではなく、そこそこ力を入れて2、3回切って溝を掘る感じ。

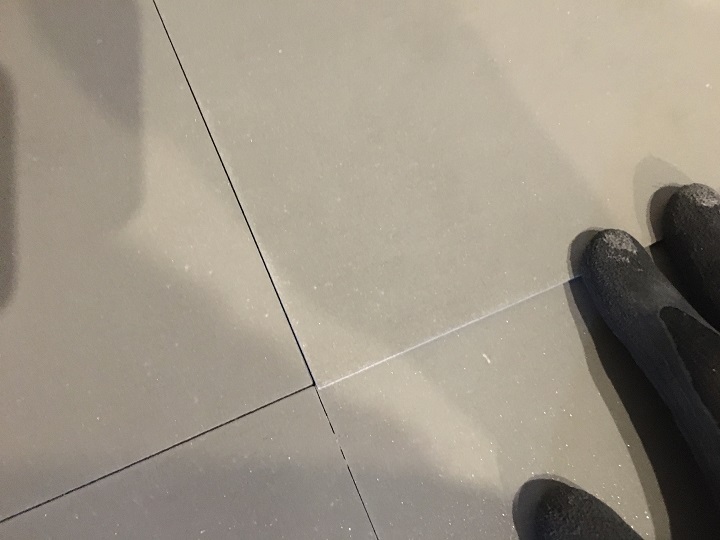

両手でタイルを持ってたわめるとパキッと割れます。これでけっこうシャープにカットできます。

カットしたタイルをスキマにはめ込んで接着します。

たまにギリギリ入らない……なんて失敗も。大きすぎました。

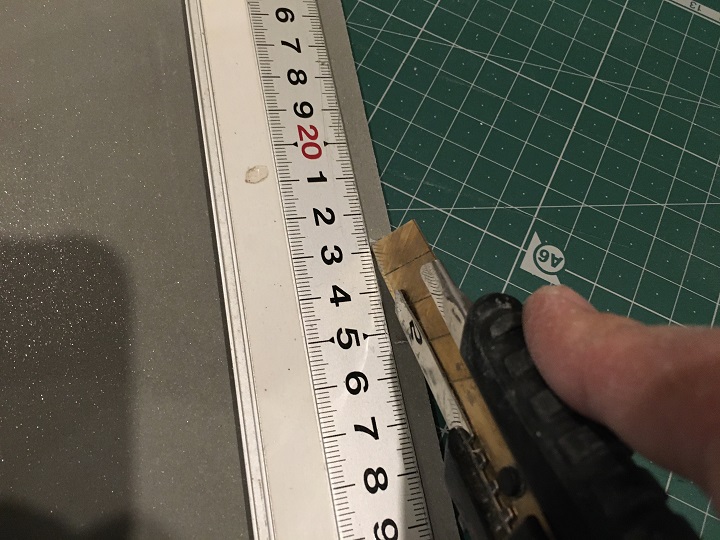

こういうときは定規をあててカッターで端を細く切り落としながらサイズを調整してあげます。厚さ3ミリのタイルを切るのにはけっこう力がいり、けっこう面倒な作業です。できればやらないで済むように、最初のカットには気をつけるといいでしょう。

以上の要領で施工すれば、こんなスキマも、

問題なく埋められます。

■ちょっとした出っ張りなら加工は簡単

こうして作業していると家の壁にはちょっとした出っ張りがあることに気づきます。

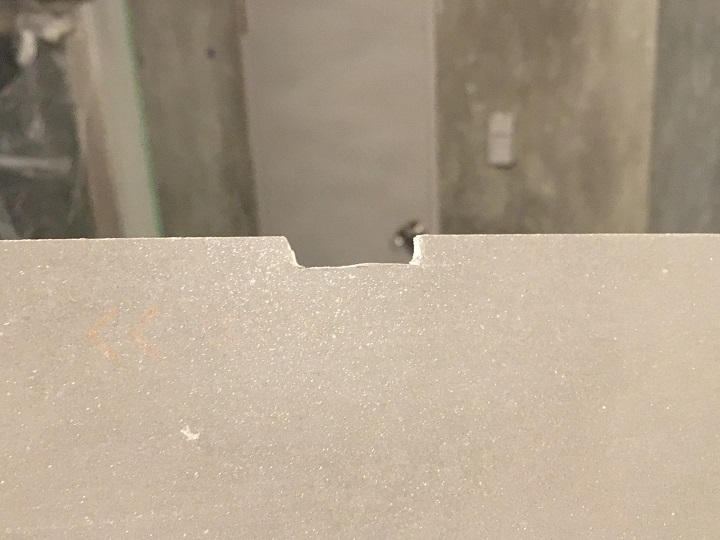

たとえば、ドア枠がわずかに巾木より前にせり出していて、そこだけカットが必要になることも。

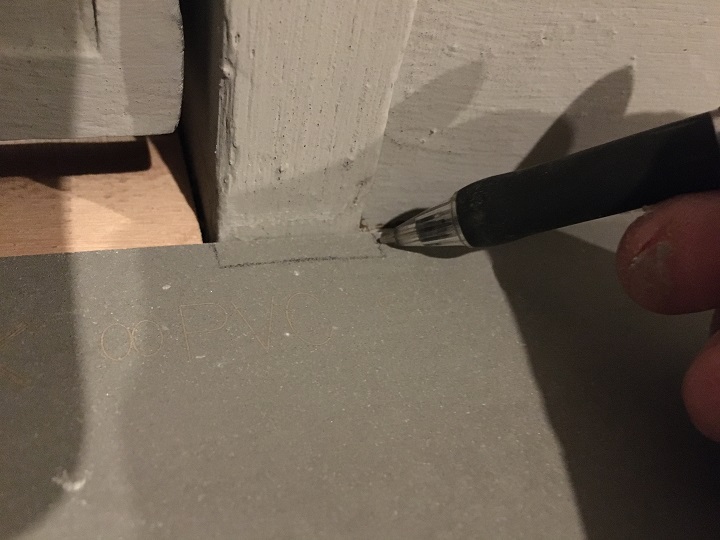

カット位置に印をつけて、

両端にはさみで切れ目を入れたら、

カッターで切り落とします。

凹型にカットできました。

これをはめ込んで接着してやればOK。

■ドアまわりは丁寧なカット作業が必要

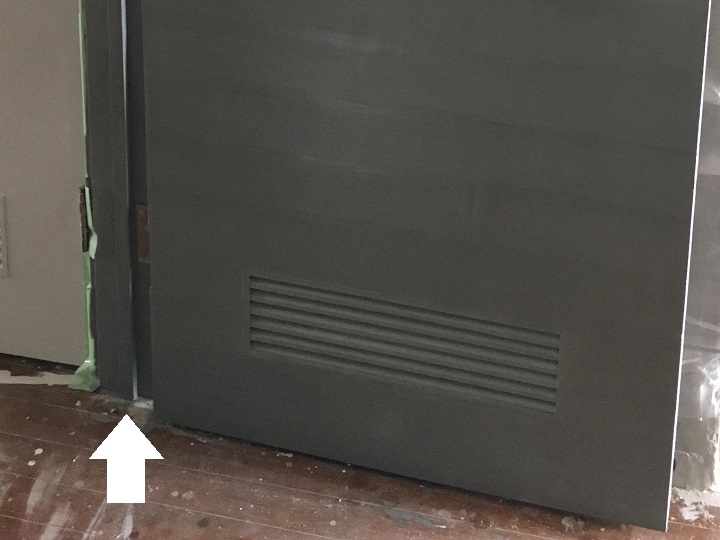

ドアまわりの形状がより複雑だと手がかかります。

ドア枠は複雑な凹凸があるので、それに合わせてタイルをカットしなければなりません。

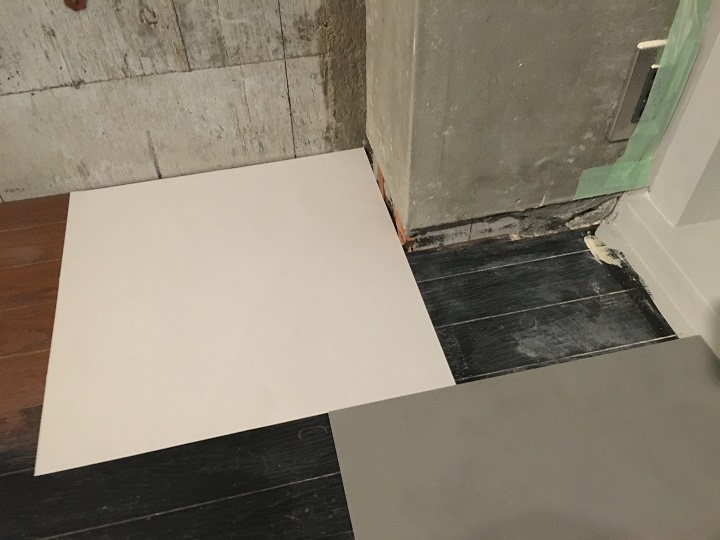

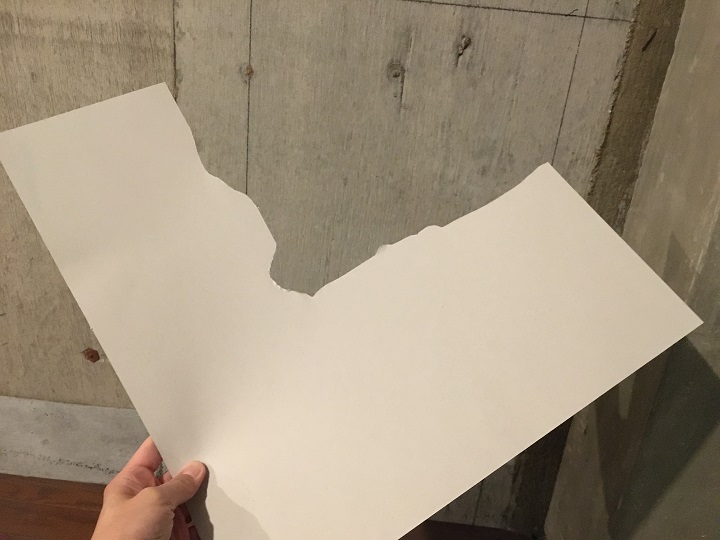

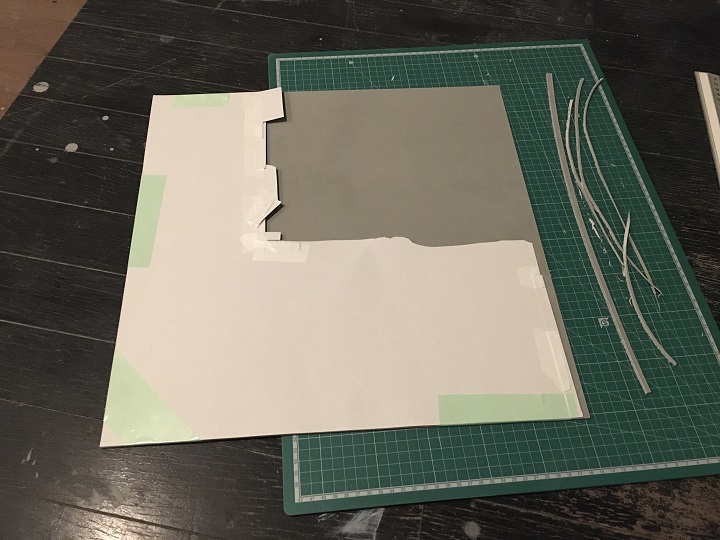

形が複雑になると定規で採寸するだけでは正確にカットするのは難しいので、ボール紙を使って型紙を作ってみました。

タイルのサイズ(45センチ角)に合わせて切ったボール紙を少しずつ調整しながら凹凸に合わせて切っていきます。

紙なら切りやすく微調整もきくのでラク。

ぴったり合う型紙ができたら、

それをタイルに重ねてカッターで切り抜きます。

決して難しい作業ではありませんが、サイズ調整にはけっこうな時間がかかりますので、根気強く作業するしかありません。

手間をかけたかいあってぴったり合いました。型紙を作るのは面倒そうに見えますが「急がば回れ」かなと思います。

ついでに、失敗談をひとつご紹介しておきましょうか。

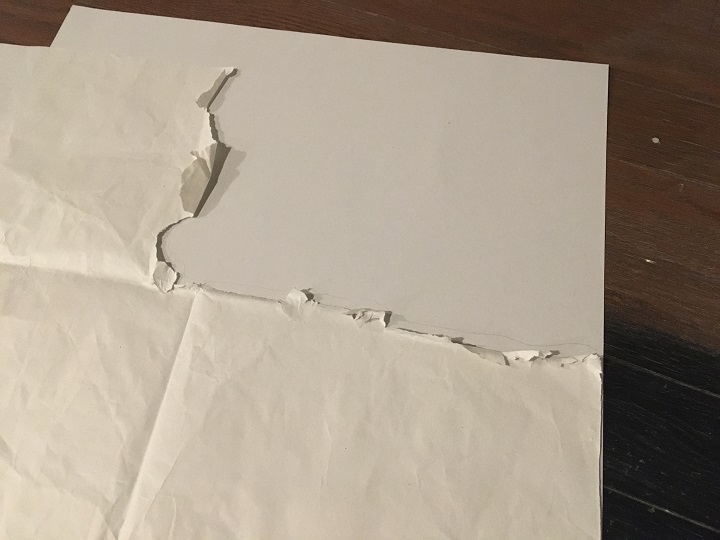

苦労して合わせて切り抜いたタイルですが、いざ張ろうとする形状的にはめ込めないことが発覚。型紙はしなるのでこの形でもはめ込めたのですが、硬い「コンポジションタイル」ではムリでした。

結局、丸で囲った部分をカットしてなんとかはめ込むことができました。これ、プロはどうしてるんだろう……。

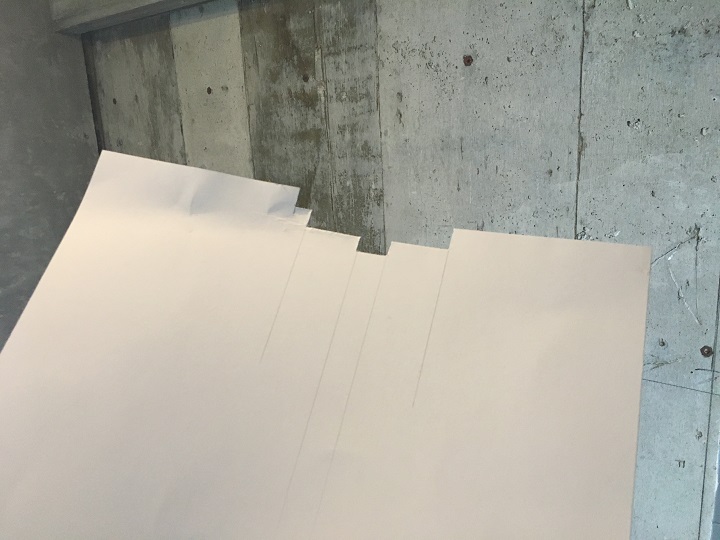

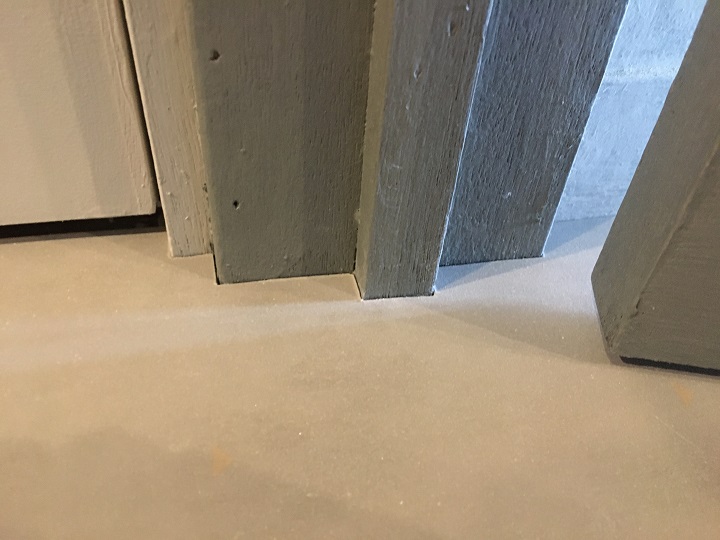

■最難関はガタガタな柱まわりのカット

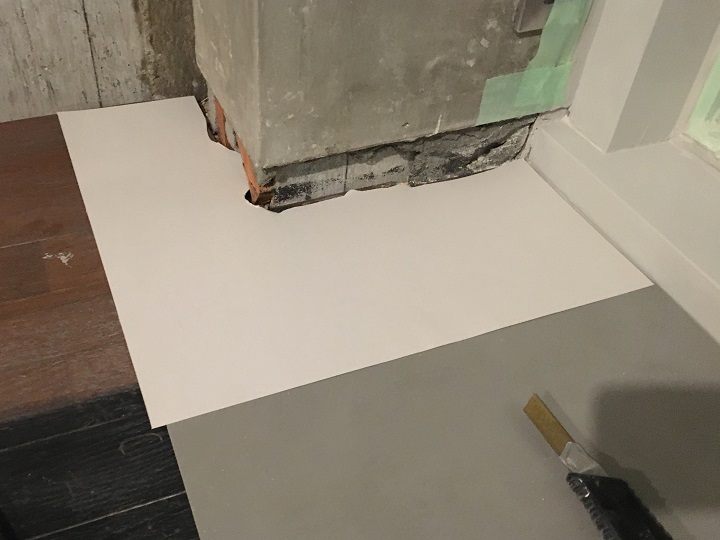

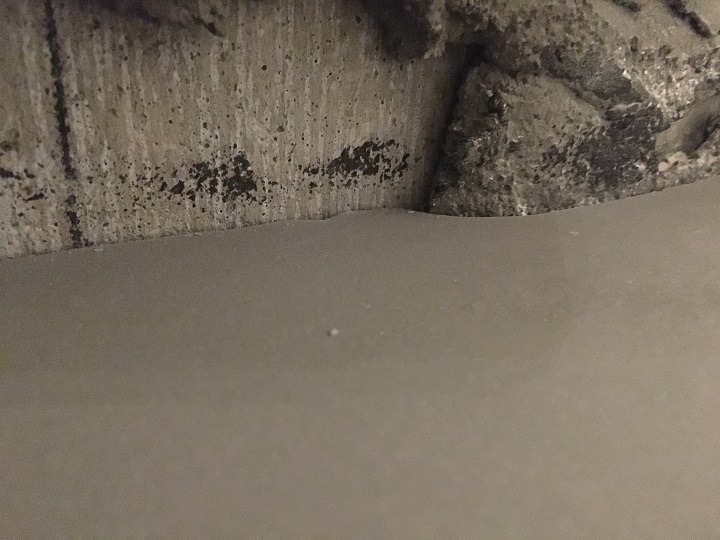

最後に最難関の柱まわりをごらんください。

巾木をはがしてあるせいで、かなり複雑な形の下地が露出しています。

これでは、ボール紙でもカットが難しそう。

そこで、まずはふつうの紙をちぎって破りながら形を取りました。型紙の型紙なので大まかで大丈夫。

この紙を元にボール紙をカットしました。

これを置いてみると、

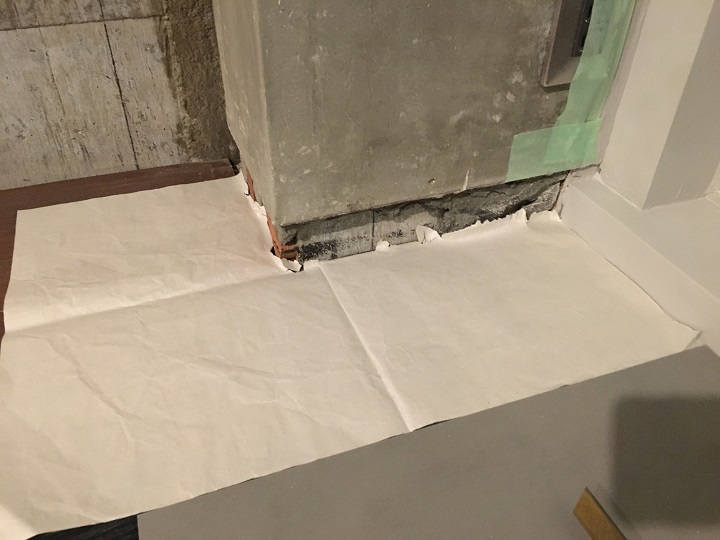

だいたいぴったりはまりましたが、

よく見ると、まだ細かいスキマが気になります。

この細かいスキマを埋めるようにボール紙の紙片を貼って型紙の形を整えていきます。面倒くさいですが、がんばって丁寧に。

なんとかぴったりはまる型紙ができました。

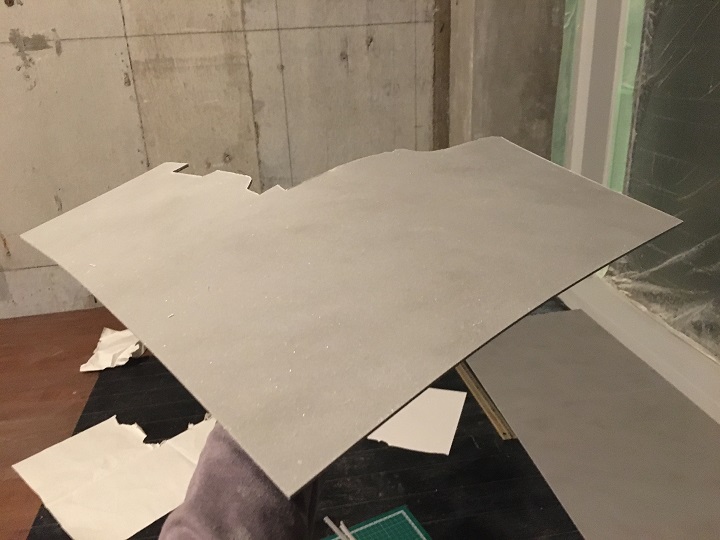

あとはこの型紙にあわせてタイルを切るだけ。

ハサミやカッターを駆使して少しずつ切り進めていきました。

切り抜き完了。

きれいに収まりました!

デコボコや、

曲線までしっかりフィットしています。我ながら素晴らしい出来。

そんなこんなでなんとか完成までこぎ着けました。切り抜き作業などに手間取ったせいか、施工前に想像していたよりも時間がかかってしまいました。

当初は朝から晩までで終わるかなと思っていましたが、一日10時間近く作業して、まるまる二日=約20時間を費やしました。これはなかなかの苦行でした。

「コンポジションタイル」の施工は単純作業ではありますが、立って屈んでの繰り返しは膝や腰にきて筋肉痛もひどかったです。狭い部屋ならともかく、そこそこの広さ(30平米)を施工する場合は覚悟してのぞむことをおすすめします。

さて、目につくスキマやズレもなくおおむね成功だったと思っていましたが、一点致命的な失敗をしてしまいました。実は、今回の記事の写真をよく見ていただくと気づく人は気づきます。

次回はこの失敗も含め、DIYとプロの施工クオリティの比較、完成後に体感した使い心地などをまとめてみたいと思います。