(664)無印良品の壁に付けられるフックを塗装してリメイクする

引き続き我が家の洗面の話です。

前回、前々回には、洗面横の壁に折りたたみ棚と体重計ホルダーをDIYで取り付けました。

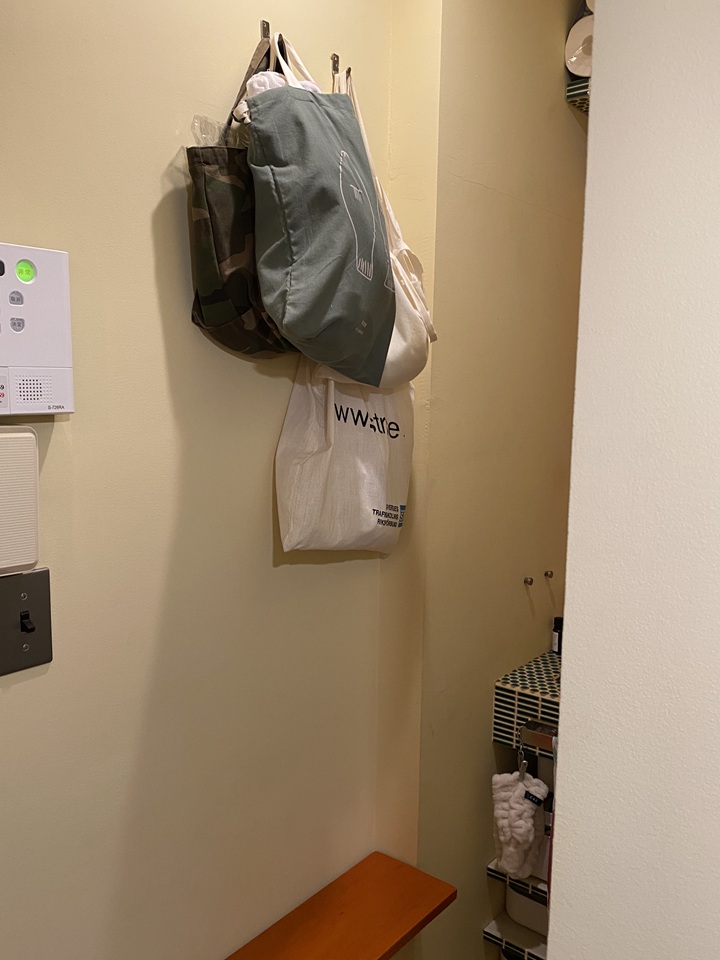

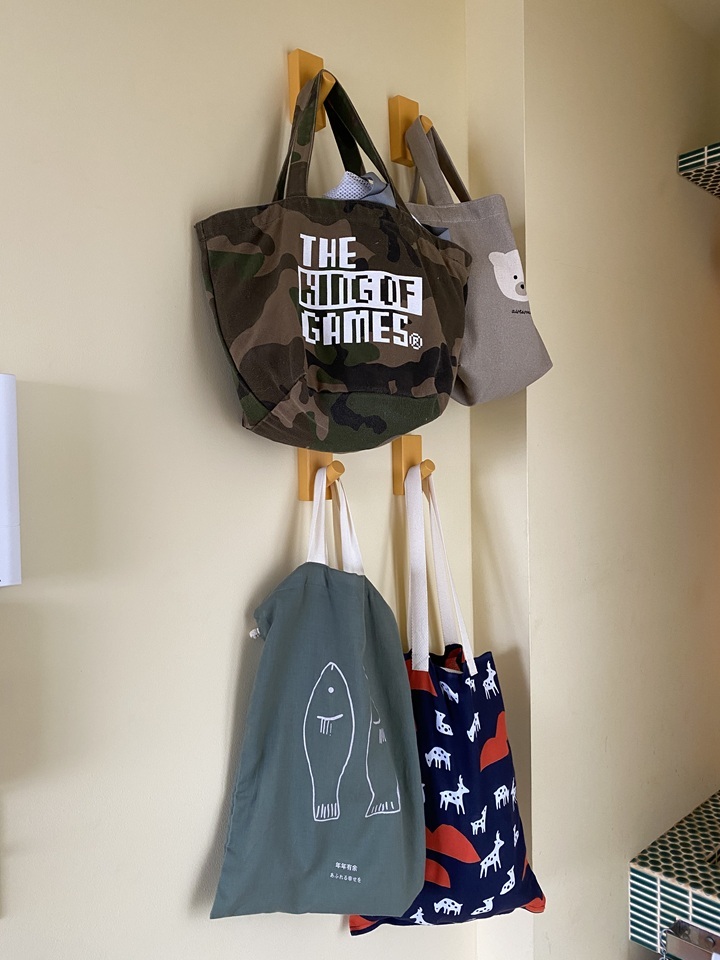

次に手を入れるのは同じ壁の上方にあるフックです。トートバッグを引っかけて洗濯ネットなどをしまっています。

金属製のフックは以前、設置したもの。シンプルで悪くないのですが、リフォームした洗面によりマッチするものと入れ替えることにしました。

選んだのは無印良品の「壁に付けられる家具」シリーズのフックです。

世田谷のマンションや山小屋でも何度も使ってきた定番アイテムです。

壁に取り付けてみると、色味も質感も共通する要素がないのでいまひとつな印象があります。そこで、このフックを壁のオレンジにそろえて塗装してみたいと思います。

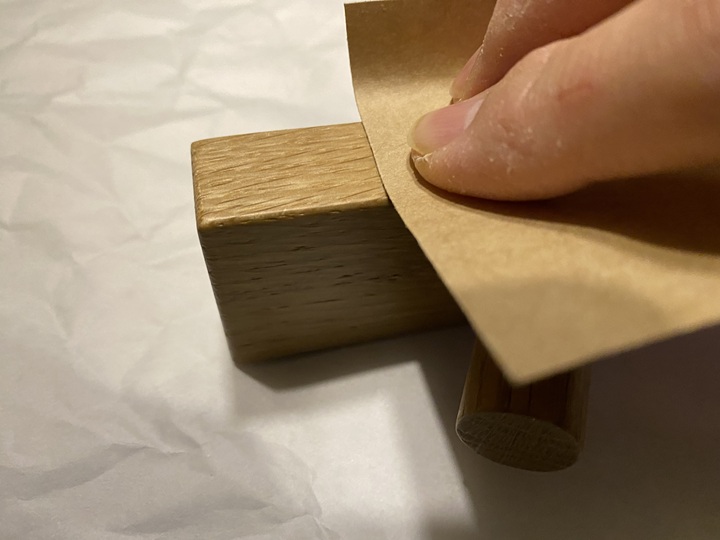

■紙やすりで表面のウレタン樹脂塗装を落とす

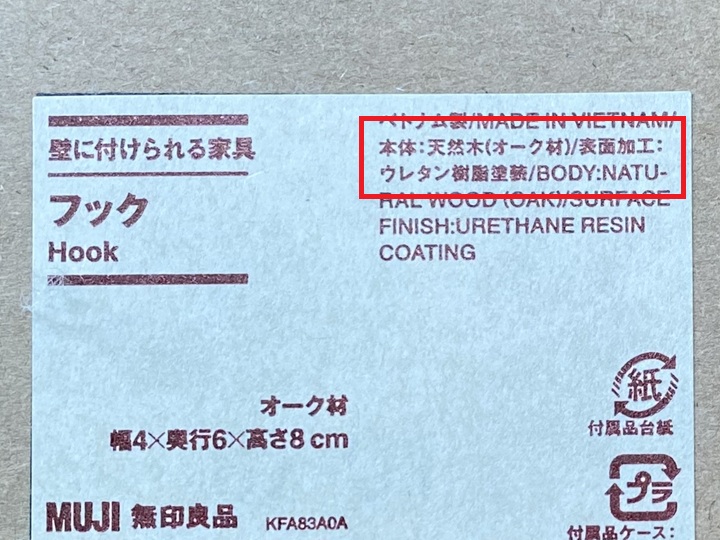

まずは、このフックについて情報を確認しておきましょう。

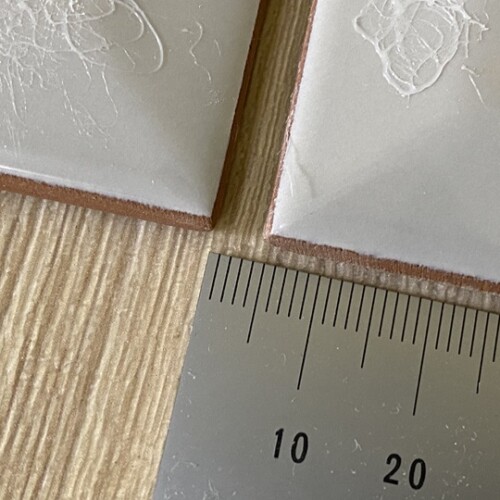

パッケージによれば、本体は「天然木」、表面加工は「ウレタン樹脂塗装」。

表面をよく見るとツヤが感じられるのがわかります。このウレタン樹脂が表面に塗られているおかげで汚れが付きにくいのですが、そのままでは塗装ものりません。

そこで表面をやすりがけしてウレタン塗装の塗膜を取り除いてやる必要があります。

最初は80番でしっかり削ります。

ウレタン塗装がなくなってくると、表面のツヤが消えてきます。

左がやすりがけ後、右がやすりがけ前。見た目でもちがいがおわかりかと思います。

80番だけだと表面がザラザラして塗装がきれいにのらないので、仕上げに150番で表面を整えてあげました。

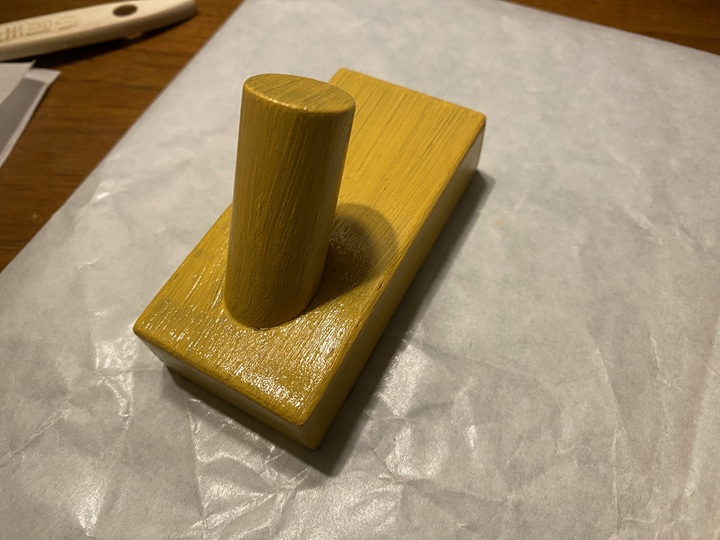

やすりかけが終了して木材本来の表情に戻りました。

このやすりがけはフック本体が天然木でできているからできること。「壁に付けられる家具」シリーズのほとんどは表面に薄い板材を張り付けた突板仕上げなのですが、このフックだけは本体が天然木なので削っても下地が出てきてしまう心配はないのです。

■ハケでペンキを二度塗りする

では、塗装に入りましょう。

用意したのは洗面の壁を塗るときに使ったこちら。

水性塗料「Hip」の「キャンディ」カラー。クリーム色とオレンジを混ぜたような優しい色合いです。

木目に沿って小さめのハケで丁寧に塗っていきます。塗り過ぎに注意。

一度目の塗装が終わりました。

まだ塗りが甘い感じは否めませんね。

乾くのを待ってから二度目の塗装です。

今度はちゃんと色がのった感じがします。

翌朝まで乾かしてみると、なかなかきれいな仕上がりになりました。よく見るとハケ跡も見えますが、DIYにしては満足なレベル。

■カラフルに塗るとフックのかわいらしさがアップ

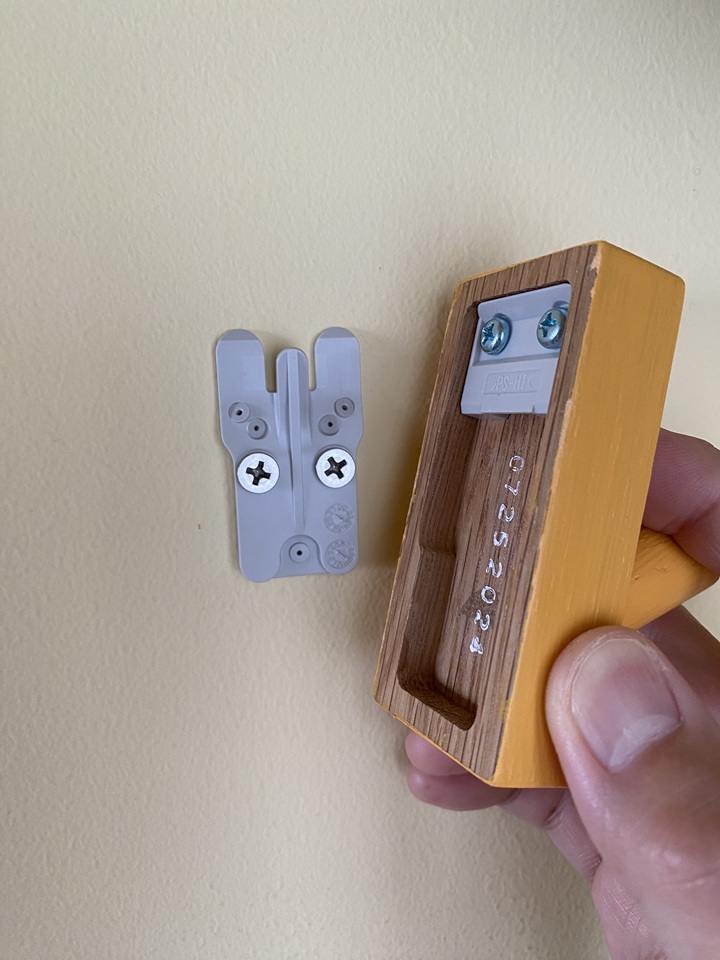

完成したら、あとは設置するだけ。

このフックは受けとなるプラスチックのパーツを壁に固定してから本体をかぶせる仕組みになっています。石膏ボードならピンで、合板や間柱にならばビスで留めるのが一般的です。

今回は4つの穴のうち上2つをピンで、下2つをアンカーを使ってビス打ちして留めました。2種類の留め方を併用することで、どちらかが効かなくなってももう一方で支えられればと期待しています。

石膏ボードにビスを効かせる方法については以前の記事をどうぞ。

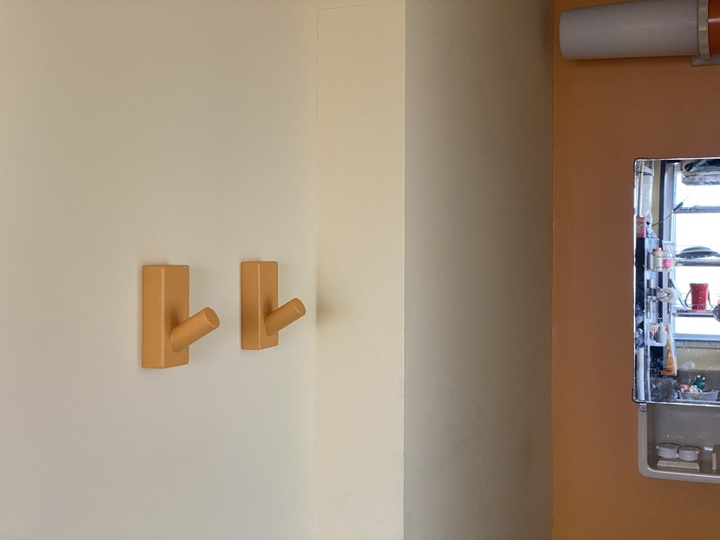

以前は2つしかなかったフックですが、

上下左右で4つに増設しました。

壁と色がそろうと統一感が出てよいですね。

個人的には、このフックが持っているシャープすぎないかわいらしさが塗装によってより際立った感じがして気に入っています。インディゴブルーやミントグリーンなんかで塗っても素敵でしょうし、複数の色を混ぜてカラフルな雰囲気を演出してもいいかもしれません。

収納力も上がったので満足です。

塗膜の耐久性が気になるかと思いますが、今回は布製のトートバッグを吊るすだけなのであまり心配していません。もしガシガシと使うならば、つや消しクリアーのウレタンニスで表面を保護してあげるのがベストです。

ただ、つや消しといっても多少のツヤは出てしまいますし、表面がいまひとつきれいに仕上がらないのが難点。僕は塗膜がハゲたら塗り直す覚悟でニスは塗りませんでした。

そうそう、いったんやすりがけしてすっぴんまで戻せば木目を活かしたオイル仕上げだって可能なはずです。

製品ラインナップとしては、ナチュラル系なら「オーク」、深めのブラウンなら「ウォルナット」という二択なのですが、

今回の方法を使えば、この真ん中の色合い=ミディアムブラウンに仕上げることができます。ワトコオイルやオスモカラーなどで自分好みの色を調色すれば、ホワイト・ブラック・グレー系に塗ることもできます。機会があれば試してみようと思っています。

DIYとしても手間がかからず、自宅の卓上で完結できるレベルなので初心者にもおすすめです。ぜひトライしてみてください。