(676)厚さ2ミリの工作用板ならカッターで切れてDIYしやすい

前回、前々回に引き続きプチ木工のお話です。

今回は本当に小さい工作。木工というよりはペーパークラフトに近いような作業です。

厚さ2ミリの板をカッターで加工しながら、任天堂Switchの横置き用スタンドをDIYしてみました。

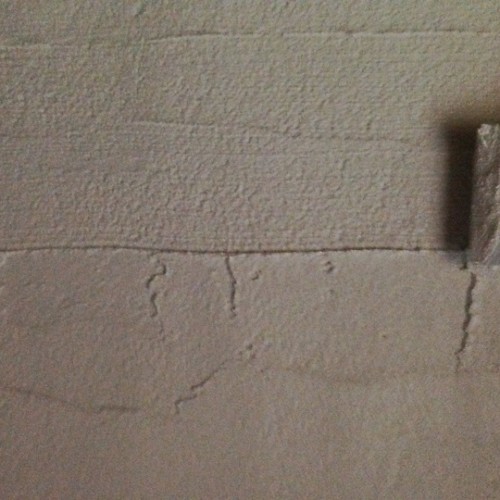

前回、DIYで作ったコの字台でスキマを活用した収納スペースができました。

ここにSwitchをしまおうと思ったのですが、

Switchって横置きしちゃいけないんだそうですね。接続の問題や排熱の問題があるんだそうで。

調べてみると斜めに置けるスタンドは販売されています。

これを使えばいいじゃんと思ったのですが、それなりに高さがあって我が家のスキマには収まらず断念しました。

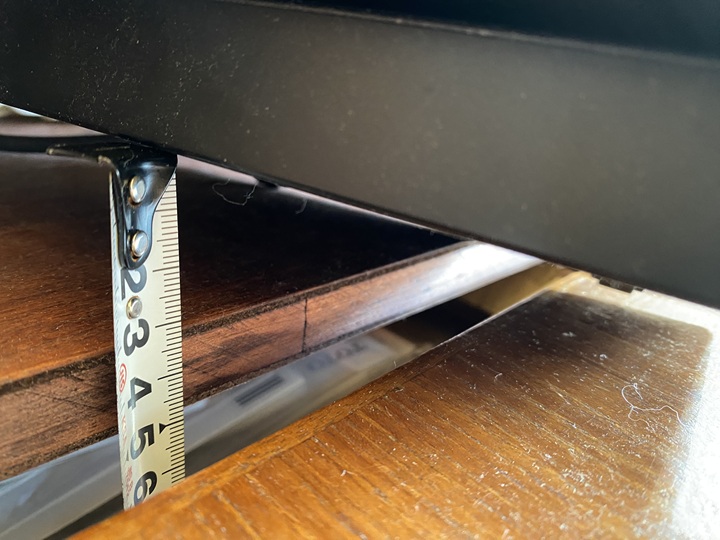

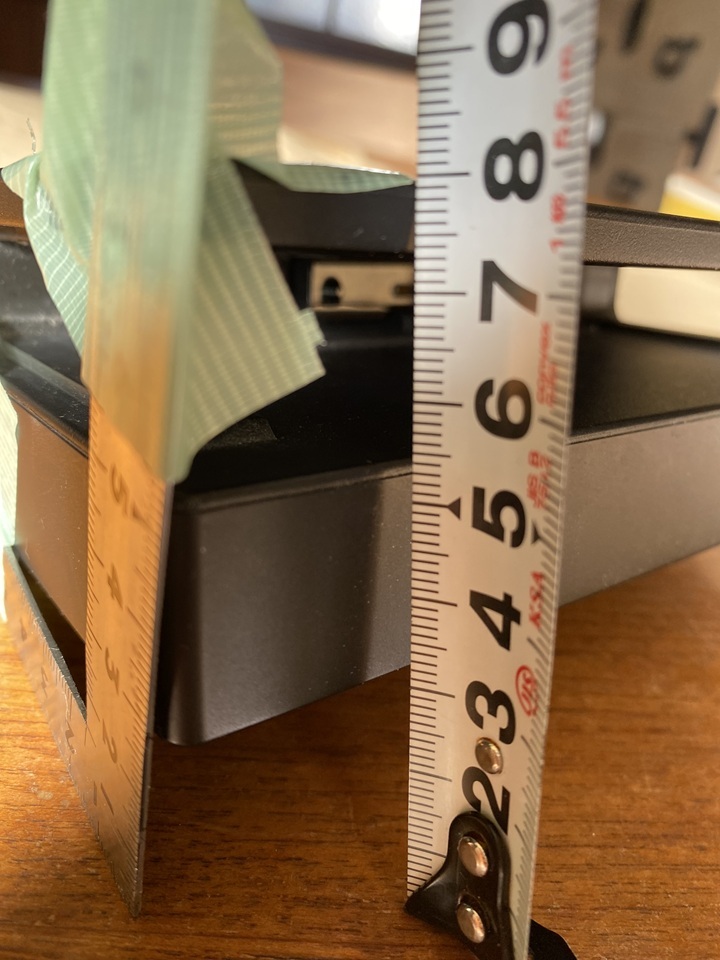

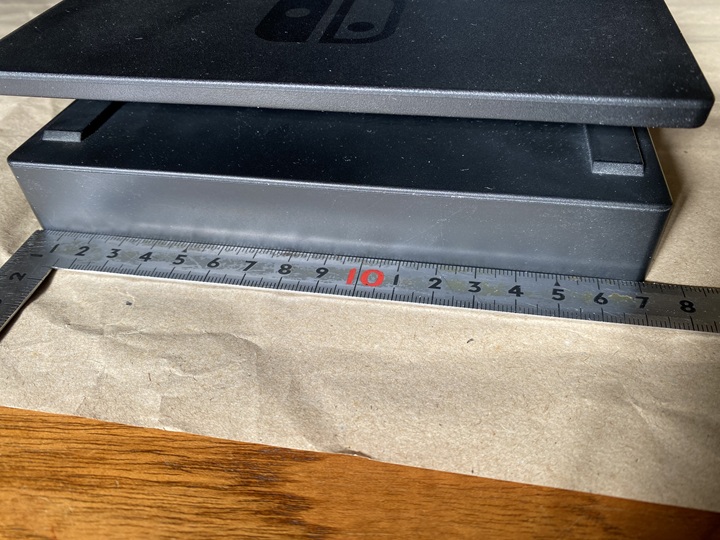

測ってみたところ、許されるのはたった3センチ強の高さのみ。これでは既製品は使えないので自分で造ってみることにしたのでした。

いつもなら簡単な設計図を描いて臨むのですが、今回はカッターでもカットできる厚さ2ミリの板(や小さな角材など)を用意して、その場の思い付きで作業してみました。

僕がアマゾンで購入した板材のセットはもう生産を終了しているようなのですが、同じような商品は簡単に手に入ります。

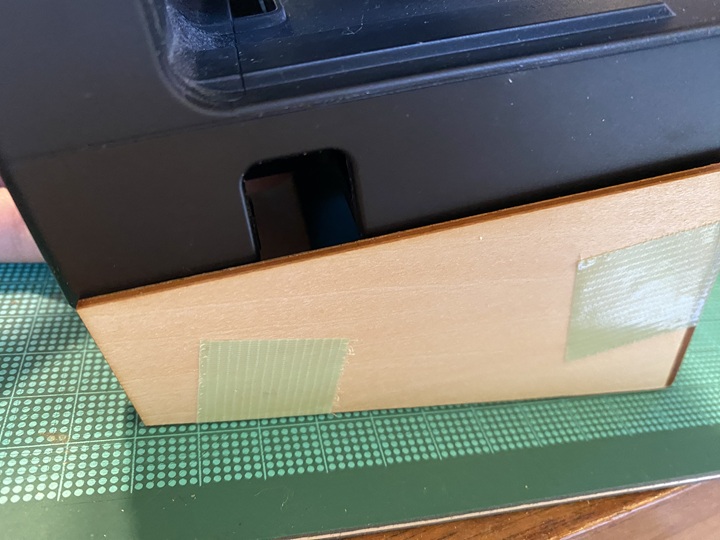

さて、L字の金尺を高さ3センチ弱の位置でSwitchのドックの横に仮留めし、位置を固定しながら作業していきます。

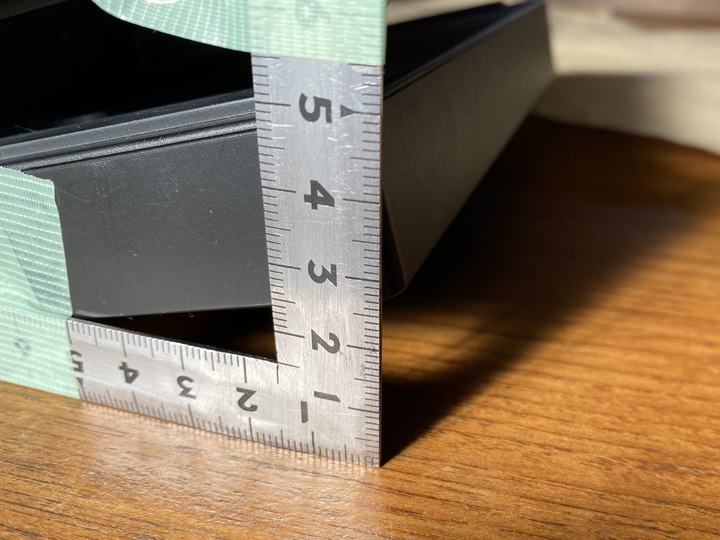

まず、ドックの前面部分の高さや、

を横幅を測りました。

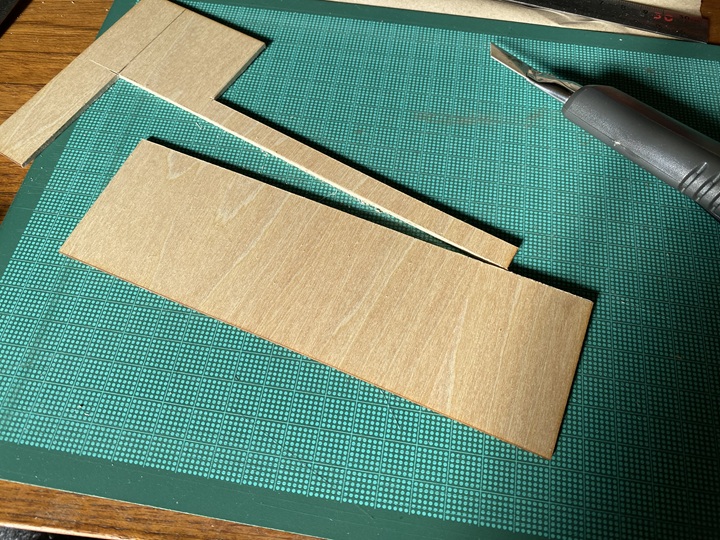

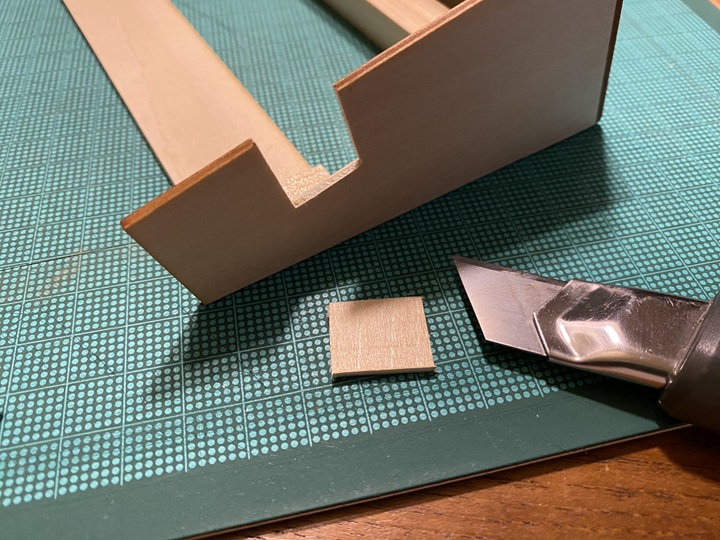

サイズに合わせてカッターで板を切り出します。

木工は苦手な僕ですが、カッターで切るなら簡単に精度が出せます。削りカスも出ないので自宅の卓上で気楽に作業できるのもうれしいです。

この板はドックの前面にこんなふうに付くことになります。このまま仮留めして作業を進めましょう。

続いてサイドのサイズに合わせてピッタリの形の板をカットしました。

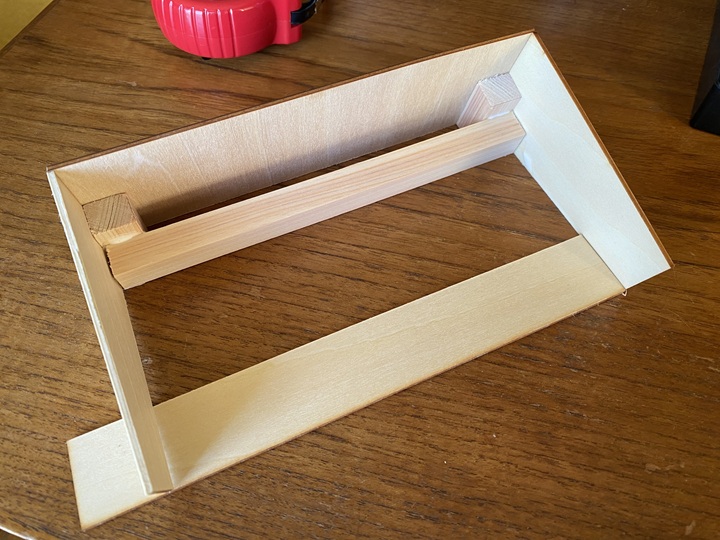

まだ仮留めの状態ですが、土台の大まかなイメージが見えてきましたね。

問題はこの板材をどうやって固定するかですが、

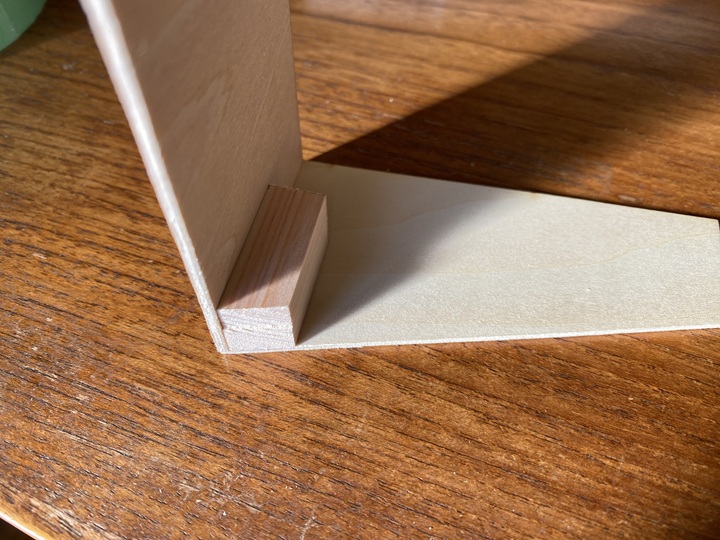

余っていた12ミリの角材をカットして使うことに。

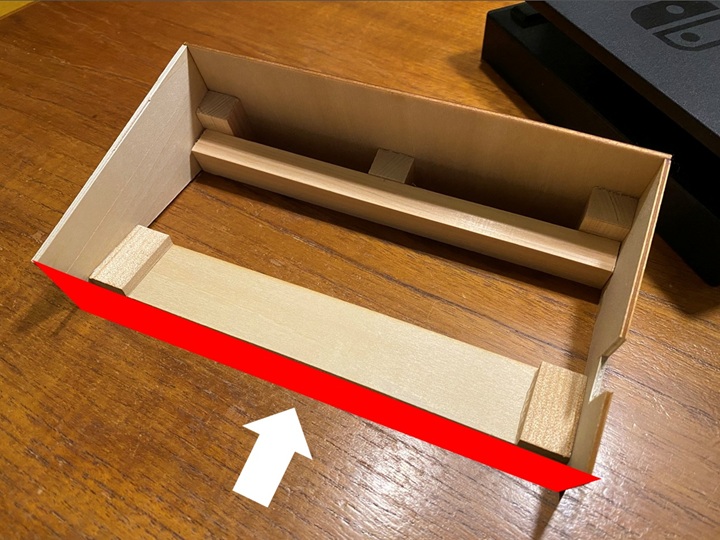

これを板の内側に貼り付け、板をつなぐ役割と内側でドックを支える役割を果たしてもらいます。

こればかりはカッターで切れないので、小さなのこぎりでカットしました。台の傾きに合わせて斜めにカットしましたが、見えない部分なのでガタツキなければきれいに切れなくてもいいかな、くらいの精度です。

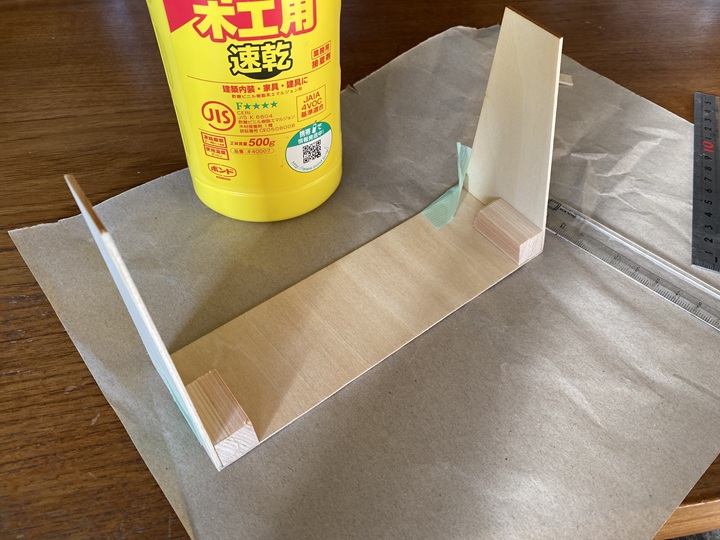

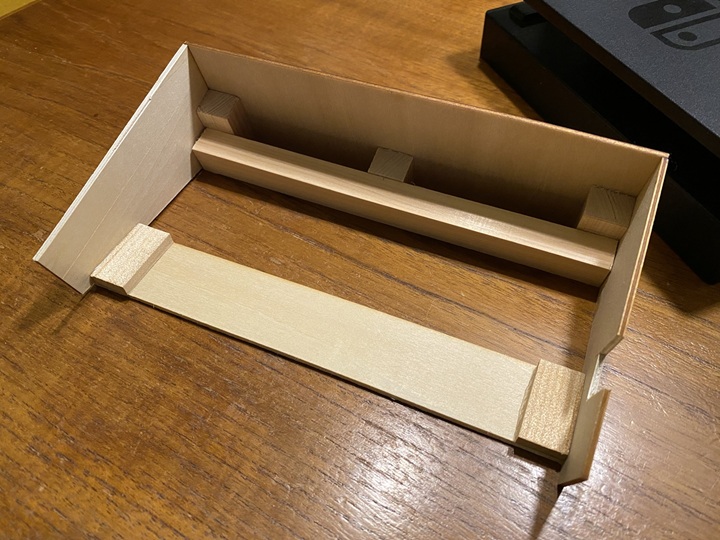

こんな感じで木工用ボンドで接着します。

先を急ぎたい気持ちを抑えてボンドが乾くまで放置。翌日まで待ちました。

しっかり接着されていることを確認したうえで、さらに横方向に角材と板材を接着して安定感を出すことにしました。カットしやすい素材なので思いつきで作業しても何とかなるのです。

今さらながらコードの取り出し口を設けるのを忘れたことに気づきました。

2ミリの板なので後からでもきれいにカットできるのです。

追加した板などを接着して、簡易的ではありますが、Switchドックの台座が完成。DIYでも精度が出せるのが薄板を使うメリットだと実感しました。

ドック本体をのせてみても、大きな問題はなさそうです。

無事にスキマに収まりました。よかったよかった。

これで完成でもいいのですが、せっかくなので色味をまわりに合わせるために塗装しようと思います。

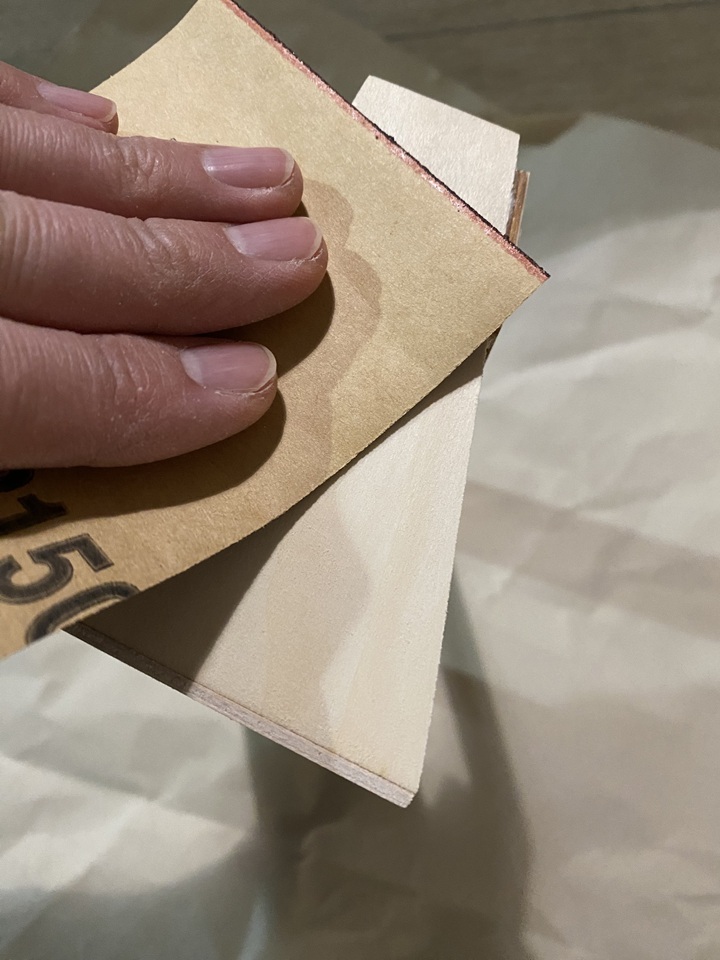

表面を軽くやすりがけして整えて、

手元に余っていたワトコオイルで塗装しました。

色はエボニーです。

うん、いい感じの仕上がり。

個人的にはゲーム機にはこれくらい控えめな存在感でスタンバイしていただきたいと思っています。

僕はたまにゲームをやるていどなので使い心地としては大きな不満はありませんが、電源をオンにするときや左右のコントローラーをはずすときなどは、ドックを押さえておかないと本体ごとスタンドのうしろにずれてしまうことがあります。

面倒くさがらず、ドックの後ろの部分にも枠を造って、上からスポッととはめ込む仕組みにしてあげればよかったと後悔しています。まあ、その場のノリで造ったようなところがあるので、多少の使いにくさには目をつむることにしました。

さて、みなさまにお伝えしたいのは、Switch用の横置き台の作り方というよりは、2ミリの板(や小さな端材)を活用するだけで生活に必要なちょっとした小道具がDIYできるということなのです。

自分で造ることでジャストサイズのものが手に入りますし、ついでに愛着も湧きます。素人仕事なので壊れることもありますが、そんなときはまた造り直せばいいのです。板材を活用した簡単DIY、ぜひトライしてみてください。