(712)【note再録】『代官山再開発物語』を読んで「再開発がタワマンに行き着く理由」を痛感した

今回は、noteからの再録記事をお届けします。

【note】『代官山再開発物語』を読んで「再開発がタワマンに行き着く理由」を痛感した

以下、noteに掲載した記事とまったく同じ内容ですので、お好きなほうでお読みいただければと思います。

***

『代官山再開発物語』を読んで「再開発がタワマンに行き着く理由」を痛感した

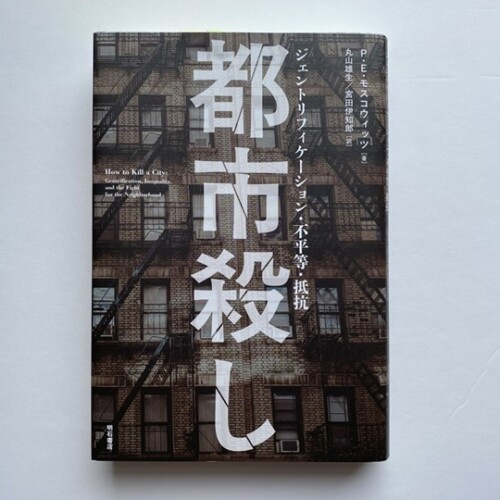

なぜ再開発というとタワーマンションばかりが建つのか?

なんとなくわかった気にはなっている。

限られた土地から最大限の利益を上げようとするならば、タワーマンションが正解なのである。

しかし、その内実はどうなのか?どんな経緯を経て、タワーマンションが建てられるのかを具体的に知りたい――そんな思いから手に取ったのがこの本だった。

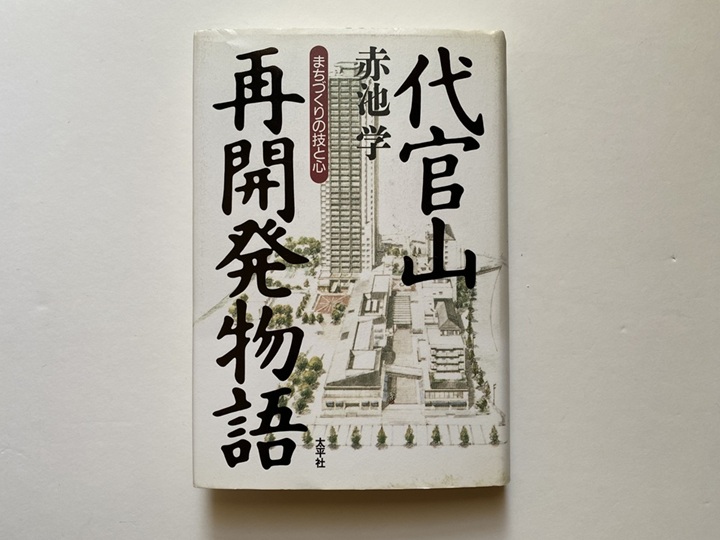

『代官山再開発物語』(赤池学、太平社、2000年)である。

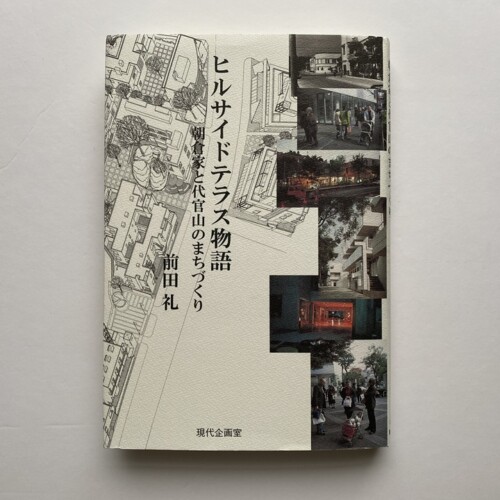

代官山といえば、前回取り上げたヒルサイドテラスをはじめとする旧山手通り沿いの低層の建物群が印象深いが、その話ではない。

その街並みの間からたびたび視野に入ってくるタワーマンション「代官山アドレス」が題材である。

地上36階の高さを誇るこの巨塔がいかにして建てられたのかを追ったドキュメントが『代官山再開発物語』なのだ。

■前身「代官山アパート」の建て替えが求められた背景

「代官山アドレス」は同潤会アパートのひとつである「代官山アパート」の建て替え計画から生まれた。本書の第一章ではこの「代官山アパート」の歴史と建て替え計画が生まれるまでの背景が語られる。

同潤会アパートは「関東大震災の罹災者に住居を提供する」(26ページ)ことを目的に都内や横浜市内16カ所に建てられた「鉄筋コンクリート造の集合住宅地」(26ページ)である。

本書が書かれた2000年当時には青山アパート(現「表参道ヒルズ」)など七カ所が現存していたが、現在はすべて取り壊され、同潤会アパートを再現した「表参道ヒルズ同潤館」がその面影を伝えるのみである。

中でも「代官山アパート」は「最大の敷地面積と棟数を誇」(35ページ)り、「東京ドームの野球グラウンドの一.五倍という広さの丘陵地」(35ページ)に36棟の建物が建ち並んでいた。

解体前の空撮写真を見ると、その大きさに驚く。

中央の緑に囲まれた建物群が「代官山アパート」である。写真下側を横切るのが東急東横線で、左端に見切れているのが代官山駅だから、立地の良さがおわかりだろう。

あふれるような緑も目を引く。その環境について本書ではこう描写されている。

「大きく成長した樹木と、地形をうまく利用した低層の建物。それらが、他にはない、独特の景観を形づくっていたのである。

夏に敷地内に足を踏み入れると、外の世界とは温度も湿度も違うのか、汗をかいた体には心地よい涼しさを味わうことができたという」(36ページ)。

代官山の駅前に1996年までこんな緑豊かな住宅地があったとは、なんとも贅沢な話である。

しかし、取り壊しのときには築70年を過ぎていたとあって、そこでの暮らしは不便を極めたそうだ。取り壊しを惜しむ声に対し、当の住人たちには「生活面での不便さは住んだ者にしかわからない」(43,44ページ)と吐露する人もいた。

この記事を書くにあたり、赤羽にある「URまちとくらしのミュージアム」に移築・再現された「代官山アパート」の一室を見学したのだが、今でこそ独特の空気感をまとった魅力的な建築に見えるものの、30年前の基準と照らし合わせればかなり時代遅れで、暮らしにくそうな住宅であった。

経年劣化も深刻で、雨漏りが頻繁に発生し、ヒューズもすぐに飛ぶ狭小住宅での暮らしは「狭い・古い・不便の三拍子」(42ページ)がそろった過酷なものだったらしい。

この不便さが骨身に染みて建て替えを望むに至った「住人たちの切実な声」はこの再開発計画を理解する上で絶対に見落としてはならない点である。

自戒を込めて言うと、今の人々はこれだけ緑豊かな昭和のモダニズム住宅をなんとか残せなかったのか、と考えてしまいがちであるが、そういう「外部から見た批評的視点」と「当事者の生活に基づく実感」とのギャップこそが、この種の再開発の評価を難しくしている。

■権利者総数600人(!)という高いハードル

続く第二章では、「代官山アパート」の再開発計画の前に、いかに高いハードルが立ちはだかっていたかが語られる。

この計画は、他の同潤会アパートの建て替え計画と比較しても、かなり長い期間を要している。1983年に再開発準備組合が発足し、本組合が設立されたのが1990年、撤去工事が1996年、竣工が2000年という流れを見ても、ずいぶん時間がかかっていることがわかる。

それもそのはず、「土地所有者、借地権者、担保権者などの関係権利者の数」(58ページ)はなんと600人にのぼったというのである。

「相続で権利者が増えた」とか「築古で家賃が安かったため借地人の立ち退きが難航した」とか、理由自体はよく聞く類のものだが、これが600人の規模となると、それらの権利をすべて解きほぐして建て替えに着地させるのは至難の業だろう。

その規模の大きさと権利関係の複雑さゆえに、この再開発を民間のデペロッパー一社が手がけることは難しく、法定再開発事業を目指すことになった。東京都や渋谷区の都市計画に沿った再開発をおこなうことで行政側から補助金をもらう、というやり方である。

「ビルの建設資金など事業に必要な事業資金は、高層ビルに建て替えることで生じた余剰の床(「保留床」と呼ぶ)を第三者に売却することで捻出することになった」(71ページ)。

これなら、資金力の乏しい住人からも同意を取りやすいのだが、「新しくできたビルの敷地や床にかんする権利(権利床と呼ぶ)」(71ページ)をどのていど受け取ることができるのか、その調整が課題となる。

「再開発組合は、個々の権利者に対して従前の建物と土地を評価し、その権利に見合った再開発ビルの床面積を提示する」(74ページ)わけだが、「再開発事業に総論では賛成だが、いざ自分の利害に直接関係してくる各論の段階になると、権利変換に同意しない権利者が増えて」(74ページ)きて、同意の形成が難航するのである。

■しがらみ・反対・対立と直面する再開発組合の苦闘

第三章では、再開発組合(と関係企業)の面々がデベロッパーと権利者との狭間で苦闘するさまが描かれる。

先ほども書いたとおり、権利者は建て替えた後になるべく広くて良い場所がほしい一方で、デベロッパーは(その要望を抑えて)自分たちが販売する場所を多く確保したい。

この間に立っての調整は非常に難しい。権利者の要望に沿わないと再開発の同意は取り付けられないが、デベロッパーが手を引いてしまったら工事の担い手がいなくなってしまうのである。

「問題は理想と現実すなわち事業可能性の折り合いをどこでつけるか」(95ページ)だった。

代官山アパートの長い歴史の中で生まれた住民同士のしがらみもあれば、残り少ない余生をここで過ごしたいという高齢者の反対もあり、土地の持ち分と建物の持ち分をどう評価するかで「建物派と土地派が対立」(95ページ)することもあったりと、まさに問題は山積み。

一方、渋谷区からは「再開発事業が公共の利益に適った」(95ページ)ものかチェックを受けつつ、近隣住民に対しては工事に対する理解を得るための働きかけをおこなわねばならない。

この多面的な交渉に携わる人々の泥臭い努力を目の当たりにすると、「建て替えのためにそこまでやらなければならないのか」と圧倒される。大規模再開発はきれいごとではないのだ。

■バブル崩壊が招いた危機をいかに乗り越えたか

第四章は本書のハイライトと言えるだろう。ただでさえ困難な計画が時代の波に翻弄され、事業凍結の危機に瀕することになる。

バブルの崩壊である。

代官山アパートを高層ビルに建て替えることで生まれる余剰のスペース=「保留床」を売ることで得られる利益が、地価の下落によって計画当初の想定を下回ってしまう事態になったのだ。

当初、ビルの地下の「保留床」を大型店舗用に売る予定だったものの、それが怪しくなってきたため、この商業スペースを地上に移そうと検討するものの、渋谷区から「急な計画変更は受け入れられない」と難色を示されて頓挫。

そこで、「事業の採算性を上げるために業務床の面積を増やす」(135ページ)ことを検討するも、「権利者に保証してきた居室面積の最低ラインを守れない」(135ページ)ことになってしまうのでこれも断念。

まさにあっちを立てればこっちが立たずという状況に追い込まれ、1992年にはついに「リーダー格を含む二社が、事業協力会社から撤退する意向だということが判明」(137ページ)する。担当者の言い分は「採算性があるかどうか分からない事業にそう長くは付き合っていられない」(141ページ)とのことで、それもむべなるかなと思わせられる。

あわや事業凍結かという窮地に追い込まれたとき、渋谷区の都市整備課が機転をきかせた。

区内に拠点変電所を設けたいが用地探しに困っていた東京電力を呼び込み、地下のスペースに変電所を導入するというプランを提案したのである。一部の住民からの「電磁波ガー」という反対にも粘り強く対応し、1993年にはようやく事業計画案がまとまったのだった。

■「代官山アドレス」の着工を可能にした最後の決断

バブル崩壊は、翌94年からの権利変換の同意にも悪影響を及ぼした。第四章のもうひとつのハイライトは権利者との交渉をめぐる最終局面である。

「バブル期に代官山アパートの部屋を購入した不動産会社」(151ページ)や「再開発事業を機に他地区へ転居しようとする権利者の一部」(152ページ)はバブル期の不動産評価を要求したため、折り合いがつかなかったのである。さらに「お上のすることには何でも反対するような人」(161ページ)まで加わり、交渉は困難を極めた。

そんななか、発足当初は権利者全員の同意を得ることをめざしていた再開発組合は「未同意者がいても手続きが進められる」(165ページ)方式への移行を決断する。

正直、600人もの権利者がいる再開発において権利者全員の同意を得ることをめざそうとしたこと自体が驚きなのだが、本書が執筆された1999年時点では「分譲マンションの建て替えが実現したのは全国でも六十例弱しかないが、ほとんどは全員同意による」(159ページ)そうだから、高いハードルを設定せざるをえなかったのだろう。

実際、「最終的に一名の権利者とは裁判での決着」(172ページ)となったものの、それ以外の権利者が同意したことは、いかに粘り強い交渉がおこなわれたかを示している。

かくして、再開発事業はなんとか「代官山アドレス」の着工まで漕ぎ着けたのだった。

■再開発の構造的リスク①「建て替えに十分な余剰スペースがない」

この再開発事業を振り返って要点をピックアップしたのが続く第五章で、第四章までのまとめと重複するところも多いので割愛するが、「市街地再開発事業には、ここ代官山アドレスに限らず、構造的なリスクが存在する」(251ページ)という指摘には触れておきたい。

第一のリスクは「敷地に目一杯に建てられた住戸が、再開発時に不可欠な余剰床を持っていないという建築上の問題」(251ページ)である。

先ほども引用したが、「ビルの建設資金など事業に必要な事業資金は、高層ビルに建て替えることで生じた余剰の床(「保留床」と呼ぶ)を第三者に売却することで捻出する」(71ページ)というのが一般的なやり方で、「代官山アドレスの場合は、余剰床としての地下スペースが存在」(251ページ)し、それを東電に売ることで費用を捻出することができた。

しかし、そういったスペースを見込めない再開発計画はなかなか実現しにくい。それが第一の構造的なリスクである。

■再開発の構造的リスク②「計画から着工までの社会情勢の変化」

第二は「再開発が長い時間を必要とする継続プロジェクトであることの避けられないリスク」(253ページ)、つまり時の流れに伴う社会情勢の変化でプロジェクトの実現が危うくなる可能性があるというリスクである。

「代官山アドレス」の事例でいえば、バブル崩壊によって不動産評価が下落し、権利者との交渉が難航したことがそれに当たる。

これは非常にアクチュアルな問題で、今ならば「建築資材や人件費の急騰」により、計画当初とくらべて予算が跳ね上がってしまい、暗礁に乗り上げるというリスクに当たるだろう。

今から十年前、「2020年の東京オリンピックが終われば土地の価格は下がる」とまことしやかに言われていたが、結果はその真逆で土地価格の上昇はとどまることを知らず、現在に至っている。ロシアによるウクライナ侵攻の影響で木材価格が爆上がりしたのをはじめ、建材費の値上がりも終わりが見えない。

グローバリゼーションが進み、再開発が世界情勢の影響をもろにかぶる時代となった今、リスクを事前に織り込んだ計画を立てることはますます困難になっている。中野サンプラザや新宿西南口をはじめ、多くの再開発が白紙に戻されていくさまを目の当たりにすると、この代官山アドレスの工事から二十年以上を経て、この構造的リスクはますます深刻さを増していることがわかる。

■住人主体の再開発ですらタワマンに行き着かざるをえない

さて、ここからは個人的な感想である。

昨今、タワーマンションといえば、デベロッパーが剛腕で土地を買い上げ、ゼネコンにデカい建物を造らせ、それを高値で売りさばく、という印象が強い。この種の再開発については否定的に語られることも多いし、個人的にも問題があると思っている。

だが、「代官山アドレス」はそれとは毛色が異なる。住人たちが主体となっておこなった再開発なのである。

本書を読むかぎり、この再開発に携わった人々や企業の多くは基本的に誠実な姿勢で計画に臨んでいる。さまざまな関係者の思いを尊重しつつ、ギリギリの調整に尽力している。それぞれに自分の利益が絡んでいたかもしれないが、住民主体の建て替えだからだろう、私利私欲の追求を押し通すような開発という印象は受けなかった。

権利者が600人もいて、家族構成も職業も資産状況もさまざまな人々が混在する中で、全員が相応の持ち出しを強いられる計画が実現する可能性はきわめて低い。計画をまとめ上げるには、縦に建物を拡張して余剰スペースを生み、それをお金に変えることで建て替えの原資とするくらいしか、やりようがなかった。

外野が何を叫ぼうが、当事者にとっては生活や人生に裏打ちされた現実的で必然的な選択なのであり、当然ながら悪意などないのである。

日本の法律と社会情勢の下では、「代官山アパート」の再開発計画は「代官山アドレス」というタワーマンションを建てることでしか実現しえなかった。その事実が重い。

このことを痛感できたことが、『代官山再開発物語』を読んだ一番の収穫だったと思う。

■タワーマンションの未来に誰が責任を取るのか?

正直に言えば、「これだけの努力の結果がこんなタワマンなのか」とも感じたし、暗澹たる気持ちにさせられた。悪意はなくとも、人々は自然と「限られた土地から最大限の利益を上げる方向」へと向かわねばならないのか。

資本主義の論理は、デベロッパーやゼネコンだけでなく、ふつうの人々までも飲み込み、しかも、飲み込まれたことすら気づかせないほどに、意識を根底から規定している。

もちろん、築古マンションの大家をしている自分にとっても他人事ではない。「マンションの中に自分が知らない空間があった。どうやって活用しようか」などという夢を見て、起きてから自分の脳みそにあきれることがある。馬鹿馬鹿しく聞こえるだろうが、大家なんて活用できる「床」がなければ商売にならないのだ。自分も、確実に資本主義に毒されている。

それでもなお、言わなければ気が済まないのは「タワーマンションには未来への想像力が欠如しているのではないか」ということだ。

長期的な視野で見れば、人口は減り続け衰退の気配が色濃く漂うこの国で、こんな高層マンションが求め続けられるはずがない。

うちのようなワンオーナーで自主管理する低層のマンションですら修繕計画を立てて費用を捻出するのに四苦八苦しているのに、膨大な権利者たちがどうやって意思統一を計り、あの巨大な建物を維持していけるのだろう。僕には見当もつかないし、はっきり言ってまったく明るい未来が見えない。

デベロッパーは「物件を売り切ることができればいい」。

投資でそれを買う人は「損をしないで売り払えることができればいい」。

高齢の居住者は「自分が死ぬまで住めればいい」。

そう思っているのだろう。

では、タワーマンション自体の未来については、誰が責任を取るのだろう?

低層の建物をタワマンに変えることで余剰床を生み出すカードをすでに切ってしまっている。次にこの建物を建て直すときには、持ち出しなしの建て替えはまちがいなくできない。いつか訪れる建物の寿命がやってきたときにどうするのか?タワマン再開発はリスクの先送りなのだ。

最近の日本には、このような「今がよければそれでいい」という空気が充満していて、ツケが回ってくるかもしれない未来は自分はいないのだから問題ない、という無責任な逃げ切り思考が当たり前になっていて恐怖を感じる。

開発に関わった人間や竣工当時の住人たちが一人残らず世を去って、巨塔の数々が輝きを失ったあと、どういう未来を迎えるのか――答え合わせに立ち会えないのは、果たして良いことなのか悪いことなのか。