(650)キッチンシンクに水を捨てて除湿機を連続運転する

今年はカラ梅雨のムードが漂いますが、それでも山小屋の湿度はなかなかのものです。

湿気との戦いはもはや宿命ともいえるもので、うちではさまざまな除湿手段を試してまいりました。

結果、ダイキン製のカライエ(ルームドライヤー)が定番の除湿方法となったのは三つ目の記事で書いたとおりです。

「24時間365日」作動して室内の湿度を下げてくれるおかげで、昔にくらべて山小屋は本当に快適になりました。

しかし、その除湿面積に限界があるのも事実。

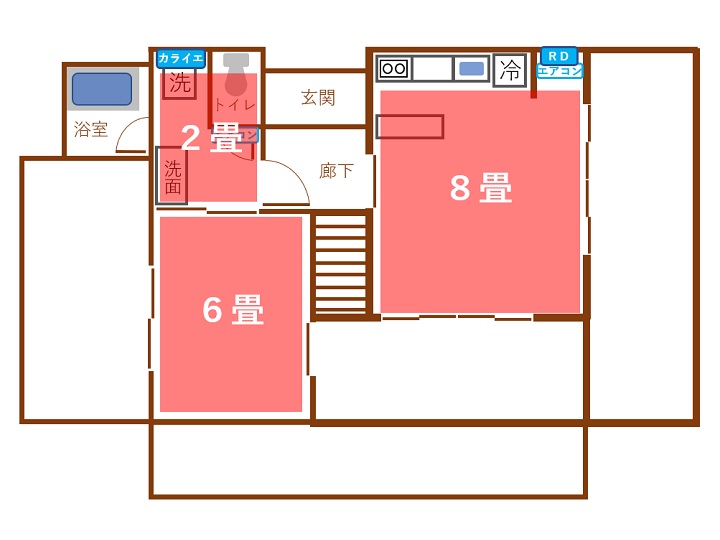

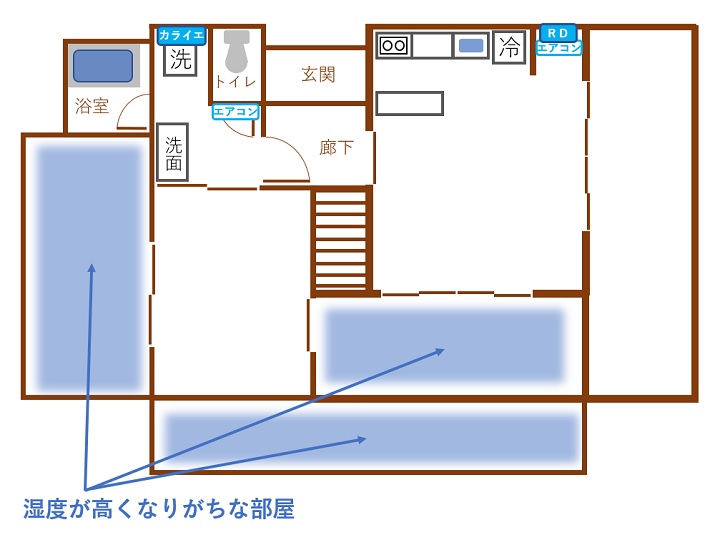

この記事では、我が家で除湿が行き届く部屋を赤で示してみました。

祖父が増築に増築を重ねた結果、小さな部屋が連なるような構造になっていることもあり、カライエとルームドライヤーを1台ずつ稼働させてもなお、除湿が行き届かないところが出てしまいます。

小川に面して日当たりが悪いこれらの部屋では、ムシムシとした季節になると今でも床などにカビが生えてしまいます。

これをうっかり裸足で踏んだりするとゲンナリします。カビが生えるたびに掃除するのだって面倒です。

そこで、今年再び、梅雨から夏にかけての期間限定で、ひさしぶりに除湿機を連続運転してみることにしました。今回は、使わなくなった古いキッチンのシンクを活用して水漏れなどのリスクを最小限におさえようと試みました。

■移転で使われなくなったキッチンシンクを流用する

除湿機の連続運転で悩ましいのは水の捨て場所。

先ほど挙げた記事を書いたときは、窓際に除湿機を置いて窓のスキマからホースを外に伸ばして水を捨てるようにしました。

しかし、これだと何かの拍子にホースが外れてしまったとき、水が床にダダ漏れになる怖れがありました。窓にちゃんとしたカギがかけられないのも気になるといえば気になります。

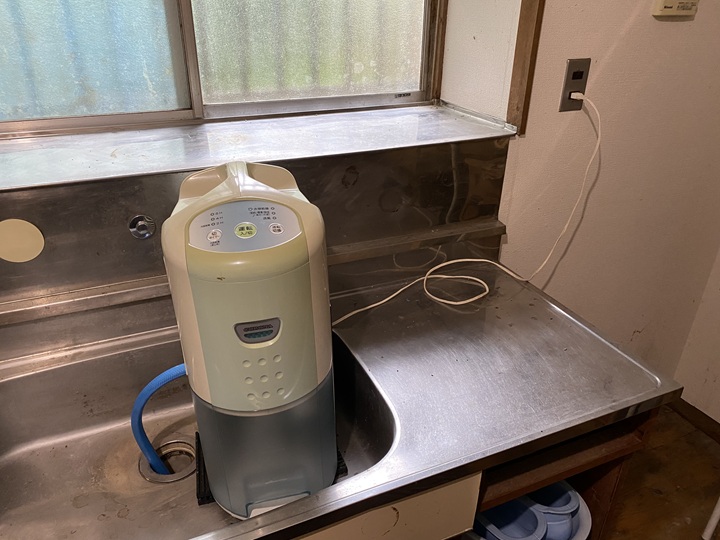

そこで目を付けたのが、使わなくなった古いキッチン。

別の場所にキッチンを移転した現在では水栓も撤去されましたが、シンクから排水はできる状態です。

これは除湿機から出た水を捨てるにはうってつけの場所ではないかと思いついたのです。

さいわい近くに電源もあります。

というわけで、シンクの勾配を打ち消して水平になるように防振ゴムを敷き、

除湿機をセッティングしました。

■本体からホースで直接排水口に水を捨てる

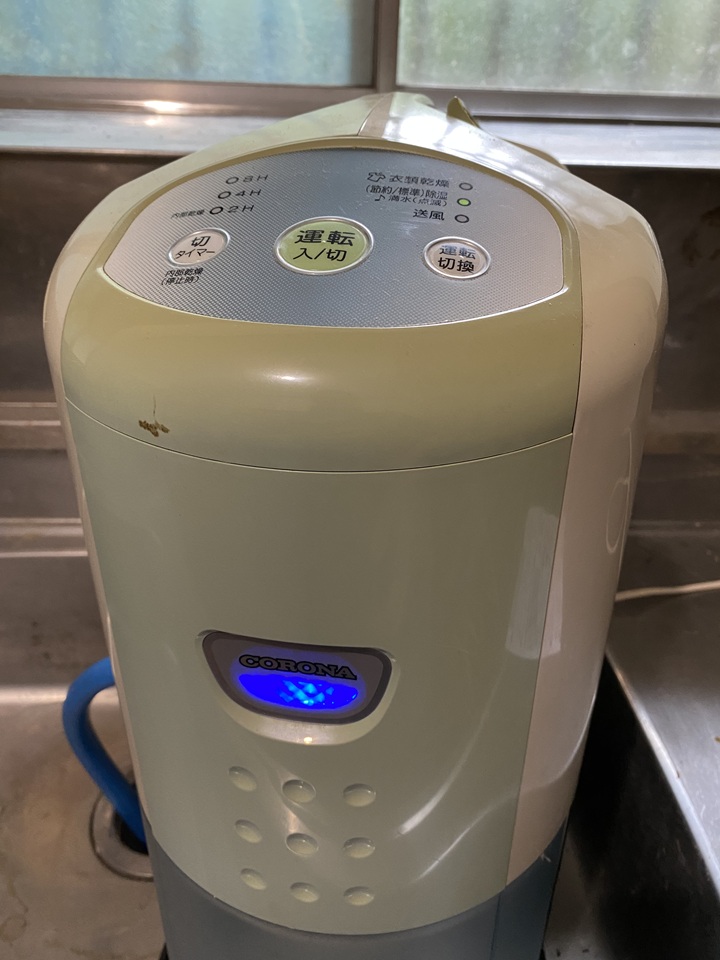

今回使った除湿機は、以前と同じくコロナ(CORONA)の「CD-P6311」(ですが、2台あったので以前のものと色は異なります)。

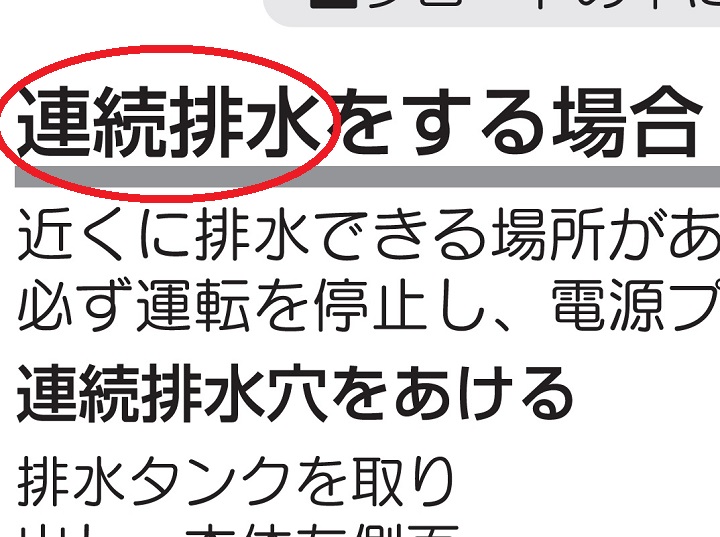

説明書でも連続除湿ができる旨が明記されています。機種によっては連続除湿できないものもあるので、そこは要注意ですね。

「CD-P6311」は2011年製ですのでかなり旧型なのですが、現在もほぼ同型の除湿機が販売されているようです。

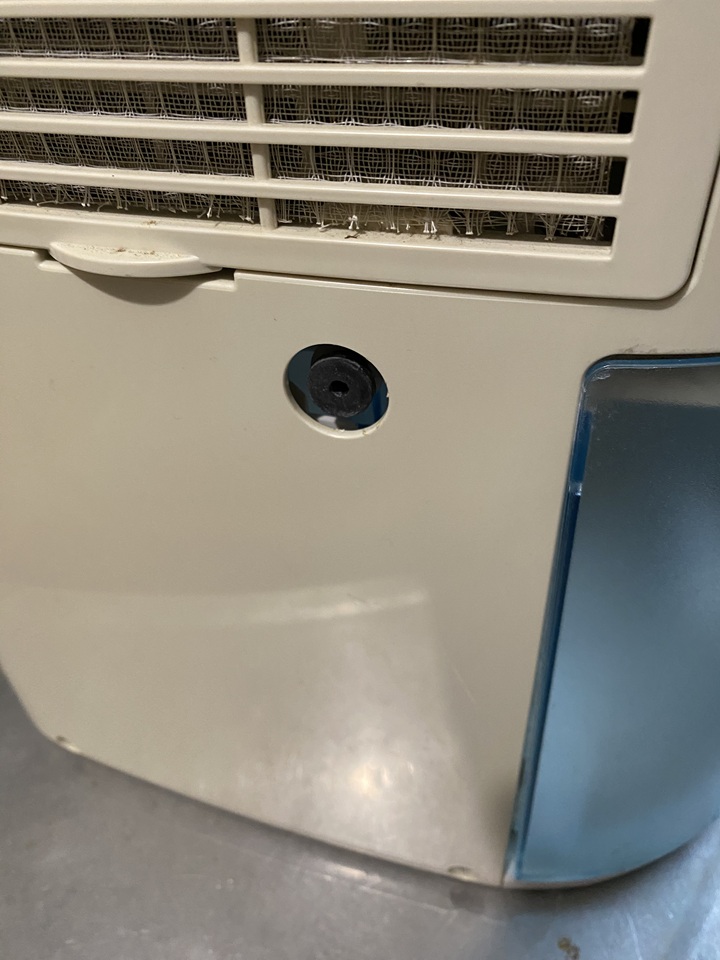

商品写真を見ると、連続排水用と思われるホース穴もあるようなのでおそらく連続除湿可能でしょう。

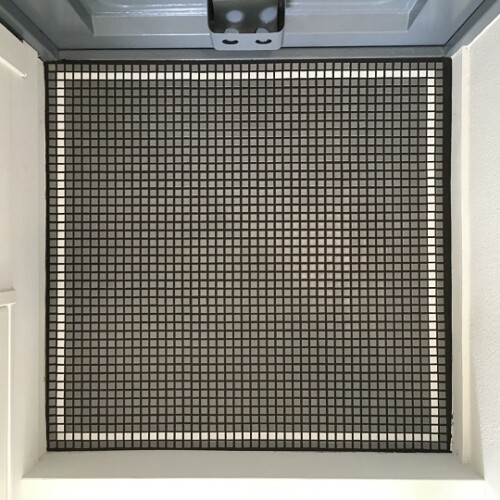

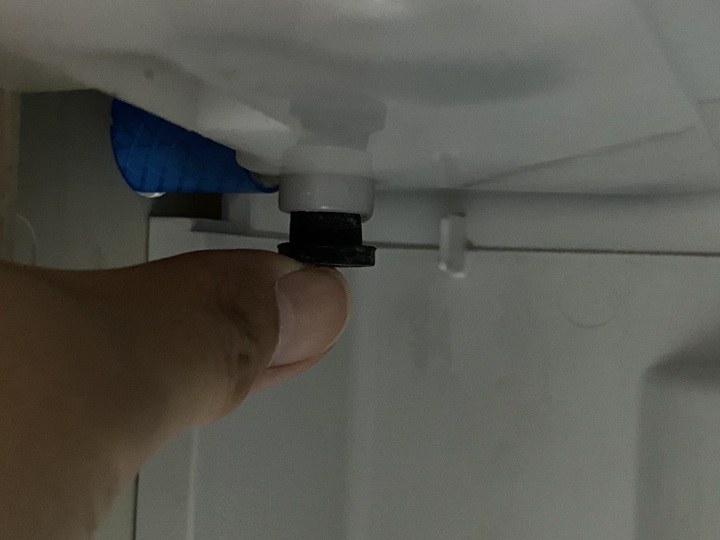

この穴をふさいでいるプラスチックを取り外すと、ゴム栓が姿を現します。

さらにゴム栓を抜くと排水口が見えます。ここにホースをつなぎます。

どこにでもあるふつうのホースでOKですが、外れにくいようにギュッと奥まで押し入れましょう。

ホースの先はシンクの排水口にダイレクトイン。

そうそう、タンクのほうに水がいかないように先ほど取り外したゴム栓でフタをするのを忘れずに。

コンセントをつないだら準備完了。

■やっぱり連続除湿すると湿度は劇的に改善する

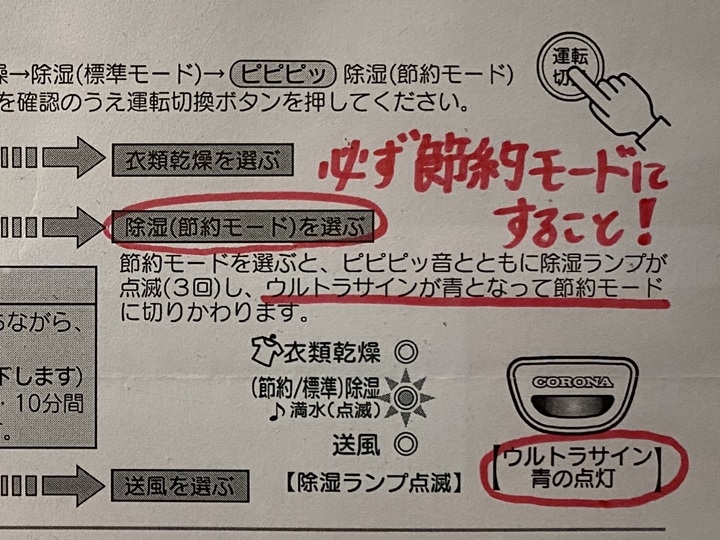

早速動かしてみたい気持ちをおさえて、以前コピーしておいた説明書を確認します。

忘れっぽい自分のために赤で注意書きが書かれていました。

この除湿機には休みなく運転を続ける「標準モード」に加え、「節約モード」もあります。「10分間停止・10分間運転を繰り返し」てくれるので電気代をおさえることができます。ふだん住んでいない家でノンストップで連続運転するのはさすがに心配なので、停止を挟んでくれる「節約モード」のほうが安心だと考えました。

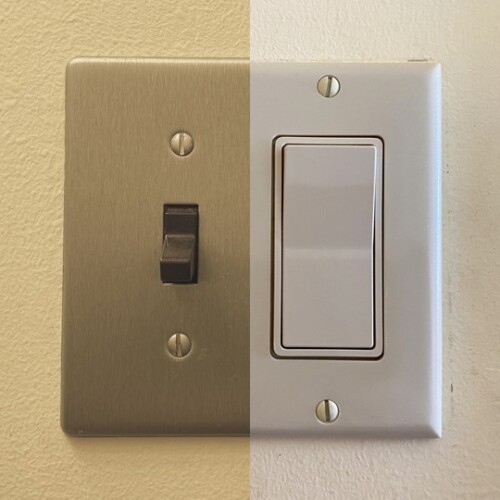

というわけでスイッチオン。

「節約モード」にするとライトがブルーになるのでわかりやすい。

無事に除湿が始まりましたが、ひさしぶりに動作音を聞くとやっぱりうるさいかなあ。滞在中は停めておいて、不在時のみの運転がいいかも、と思いました。

試しにこのまま丸一日運転してみたところ、タンクには水がたまらず、ちゃんとホースから排水されていることが確認できました。

たった一日ですが、体感ではっきりわかるくらい湿度が改善されました。前はスリッパをはいたときにしっとりとした感じがしたのに、連続運転を始めたらさらりとしたはき心地に変わりました。これならそうそうカビも生えないでしょう。

問題なさそうなのでとりあえず一週間、留守中に「節約モード」で連続運転してみることにしました。

誰もいない家で家電から排水されているのは心配といえば心配なのですが、今回は除湿機をシンクに直置きしているので、万一ホースやキャップが外れることがあっても床が水浸しになる危険はほぼありません。これだけで以前よりもだいぶ気持ちがラクになります。

■万一のトラブルにそなえて漏電保護タップも設置

一週間後、再び山小屋を訪れると問題なく動作しており、室内の湿度もおさえられて快適でした。

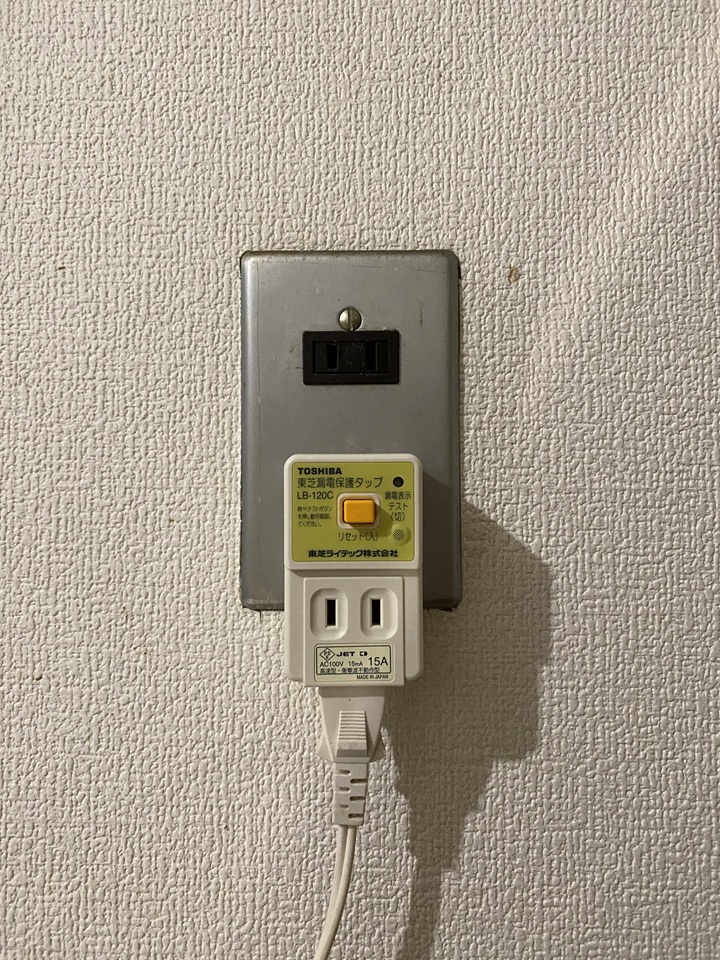

ただ、ひと夏ずっと留守中に使用することを考えると万一の漏電にはそなえておきたいということで、こちらを用意してみました。

東芝ライテックの漏電保護タップ「LBY-120C」です。

僕がアマゾンで購入したときは「2,382円」でした。トラブル対策に支払う金額として考えれば安い。

これがあれば万一の漏電の際に除湿機の電源のみが落ち、小屋全体のブレーカーが落ちずに済むはずです。

今度こそひと夏連続運転できる準備が整いましたが、ひとつ心配があります。

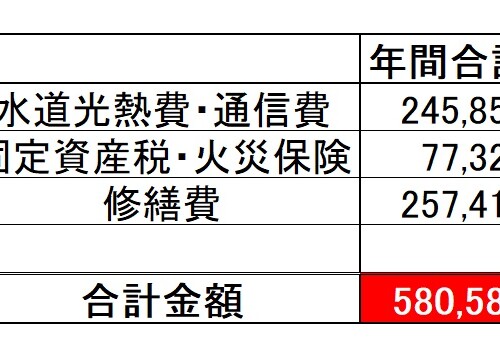

それが電気代。6月から9月ごろまでこのモードで運転して果たしていくらくらい電気代が上がるのか、皆目見当もつきません。以前、ルームドライヤーを一台増やしたら電気代が爆上がりして驚いたことがありましたが、今回もその道をたどることになるのでしょうか?期待半分不安半分でひと夏見守ってみたいと思います。