(679)【note再録】『都市殺し』を読んで不動産と資本主義について考えた

今回は、つい先日から始めたnoteからの再録記事をお届けします。

【note】『都市殺し』を読んで不動産と資本主義について考えた

写真の少ない長文のテクストで、このブログとは文体も異なる毛色のちがう記事なので再録するか迷ったのですが、もともとこのブログのために書いた記事だったので、そのまま転載しました。以下、noteに掲載した記事とまったく同じ内容ですので、お好きなほうでお読みいただければと思います。

***

『都市殺し』を読んで不動産と資本主義について考えた

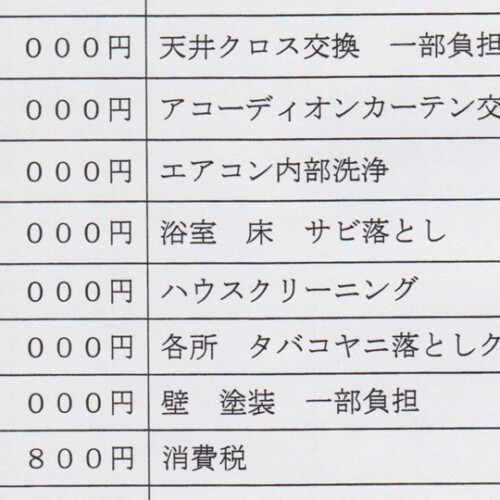

『都市殺し―ジェントリフィケーション・不平等・抵抗』(P.E.モスコウィッツ著、丸山雄生・宮田伊知郎訳、明石書店、2025年)を読んだ。

およそ三か月強をかけての読書である。大家業を仕事にして以来、とにかく写真がメインの雑誌やムックばかり読んできたため、ほぼ文字しかない(小説以外の)本を読むのは本当にひさしぶりだった。発売直後に手に取ったのは、この本が取り扱う「ジェントリフィケーション」が自分にとって大事なテーマだと直感したからだ。

■ジェントリフィケーションとは不動産を制限なき商品と見なすシステムである

「ジェントリフィケーション」という言葉はこの本で初めて知った。解説を書いている森千香子氏によれば、「一般に、ジェントリフィケーションはある地区の建造環境の更新にともない住民構成の変化が生じることを指し、「地区の富裕化/高級化」とも訳される」(309ページ)言葉だそうだ。

平たく言えば「街から貧乏人を追い出し、開発して金持ちを呼び込もう」ということである。

というと、かつてバブル期に見聞きしたような、ヤクザを雇って住人に嫌がらせをして立ち退かせ、新しいマンションを建てるといった「地上げ」を想像してしまいがちだが、事態はもっと複雑で根深い。

ジェントリフィケーションは、表面的には気の利いたリノベ物件やおしゃれなコーヒーショップの形を取って現れるが、それをおこなう人々=ジェントリファイヤーたちも、「地上げ」的な悪行をおこなっている意識は希薄であり、むしろ、自分たちが停滞していた街を活性化し、新しい文化を生み出しているというポジティブな自意識を持つことが多い。

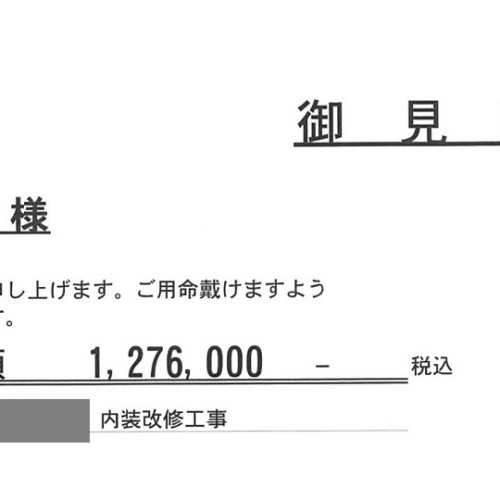

しかし、モスコウィッツに言わせれば、その背後には資本主義のメカニズムが潜んでいる。

「資本は、地代格差が十分に大きい場所(値を上げるのが可能な安い土地)を見つけ、ジェントリフィケーションを行い、その場所が安価であったがため居住していた人々は移動を余儀なくされ、より交換価値が低い場所へ(一時的に)移住することになる」(206ページ)。

結果、地元に根付いていたローカルな文化は姿を消し、新参者によるおしゃれな店やチェーン店がならぶ無菌化された街並みが作られる。

「哀歌」と題された章で、モスコウィッツは地元であるニューヨークについてこう嘆く。

「ブリーカー・ストリートではアンティークショップがマーク・ジェイコブスの小さなお店に、おいしい中華料理店が高いタパス屋に、デリがワインバーに、別のデリはもっと高いデリに、別の中華料理店は銀行になった。兄が働いていたビデオ店はおもちゃ屋のような店になったが、あまりにも高すぎて何を売っているのかよくわからなかった」(237ページ)。

注意したいのは、「マーク・ジェイコブスが悪」という単純な話ではないことだ。それどころか、ジェントリフィケーションを嘆くモスコウィッツ自身も「古きよきほんもののニューヨーク」(231ページ)を知らず、ジェントリフィケーションによってニューヨーカーになった人々のひとりなのである。

だから、ジェントリファイヤーを責めることは彼の本意ではない。むしろ、無意識のうちに企業や人々を駆り立てる資本主義的な欲望に問題があると指摘しているわけだ。

「ジェントリフィケーションは、個人や機関の行動の効果というよりはむしろ、不動産が制限なき商品としてみなされるシステムの帰結である」(201ページ)。

■ビッグ・テックに勤めていない人間はベイエリアに住めないという事実

『都市殺し』では、以上のような話が、第一部「ニューオリンズ」、第二部「デトロイト」、第三部「サンフランシスコ」、第四部「ニューヨーク」という四つの都市について300ページにわたってさまざまな事例やインタビューなどを交えて語られていく。

アメリカに対する知識不足のせいか、第一部と第二部はなかなか内容が入ってこず、しばらく放置してから読み進めることのくりかえしだったのだが、第三部でサンフランシスコに話が及んでからはぐんと話が面白くなり、そこからはあまり時間をかけずに読み切った。

というのも、この本を読む三年ほど前に読んで感銘を受け、折に触れて読み返している清水亮氏の「帝国の興亡」(2022年10月3日)と重なり合う部分が多かったからである。

【wirelesswire】清水亮「帝国の興亡」(2022年10月3日)

清水亮はジェントリフィケーションという言葉こそ使っていないものの、「ハイテクの聖地」であったはずの「ベイエリアが、いよいよ地盤沈下を始めている」と指摘する。

原因は「巨大ハイテク企業(ビッグ・テック)」が「儲かり過ぎていること」だ。「巨大な利益を寡占するビッグ・テックは、さらなる利益を得るため、人材獲得に莫大な資金を投資し」、その結果、「彼らの住居価格も高騰している」というのだ。

アメリカ中、いや世界中からビッグ・テックをめざして人々が集まり、彼らの高給に合わせるように家賃をはじめとする生活コストはうなぎ登りになっていく。

「全てのコストが高い。食材も、家賃も、何もかも。ここではすべてが高級品だ」

そんな街で割りを食うのは「テック企業」に勤めていないあらゆる人々である。飲食店や空港では、もう以前のようなサービスは受けられなくなっている。街には失業者=ホームレスがあふれ、治安は悪化している。

「遠からず、ベイエリアからはビッグ・テック以外の人々が流出し、サービスレベルは低下するか、別料金になっていくのではないか。少なくともここにいてはビッグ・テック以外の普通の人々が幸せに暮らすことは難しいだろう」

モスコウィッツの『都市殺し』の原著”How to Kill a City : Gentrification, Inequality, and the Fight for the neighborhood”は2017年に出版されていて、清水の記事の5年前にあたるのだが、ここでもまったく同じことが指摘されている。

「労働者階級の人たちはますますシリコンバレーの外縁部に住むようになっている」(前掲書188ページ)のはもちろん、「家賃高騰により、低賃金の労働者ばかりでなく、警察官や弁護士など、かつては比較的安定した生活を送っていたようなミドルクラスの人々が住める場所も減少している」(189ページ)。

つまりビッグ・テックに勤める人以外の居場所はベイエリアにはないということなのだ。

清水曰く「ベイエリアのビッグ・テックが巨大になりすぎたために生じているこうした歪みは、構造的なものであって容易に解消することは難しそうだ」ということだが、これはモスコウィッツが指摘したジェントリフィケーションの根本問題と重なる。資本主義の矛盾、新自由主義がもたらす圧倒的な格差の問題と言ってもいいかもしれない。

モスコウィッツは『都市殺し』の末尾でそういう流れに抗うアクティヴィストたちの運動を紹介しているが、それに割かれたページは現状の分析にくらべると圧倒的に少なく、焼け石に水感は否めない。ジェントリフィケーションは時代の流れどころか、強力な荒波、濁流なのである。抗うのは容易ではない。

■アメリカとくらべると日本の借地借家法にも意味があるのかもしれない

さて、ここからは個人的な感想を交えて書いていく。

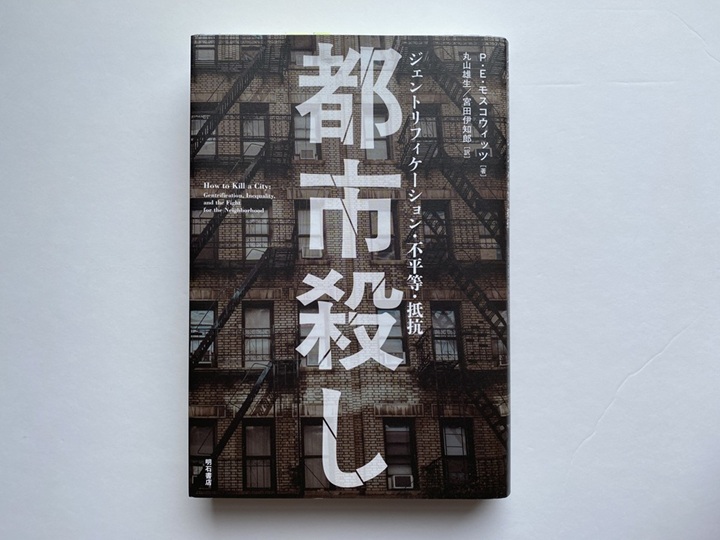

大家業をやっていると、借り手の権利が圧倒的に強い日本の借地借家法にはモヤモヤさせられることが多い。

数か月家賃を滞納したくらいでは、貸し手(オーナー、大家)にできることはなく、夜逃げされても残った荷物すら簡単には処分できない。建て直しなんぞ計画しようものなら、タチの悪い借り手は転居費用はもちろん引っ越し先の家賃半年分、一年分を要求するなんて話もざらである。

うちのマンションでは、祖母が管理していたはるか昔、家賃を長期間滞納した挙句、引っ越し代まで受け取ってホクホク顔で出て行った入居者がいたが、そういうタカリのような行為すらまかり通るのが日本の賃貸事情なのである。悪質な借り手からすれば、「ひとたび物件を借りてしまえば、あとはワガママし放題」とさえ言ってもいい。

しかし、モスコウィッツが糾弾するアメリカの惨状を目の当たりにすると、話は変わってくる。アメリカ人にとっては自明のことらしく『都市殺し』にはあまり詳しく書かれていないが、住人を追い出すことは日本よりもはるかに容易なのはまちがいないようだ。参考までにわかりやすい記事を挙げておく。

【OPEN HOUSE】不動産Insight「「住む権利」を保護するのは大家か、それとも国か?」(2022年5月26日)

こういう背景があると、不法な追い出しへのハードルもおのずと下がってくるのだろうが、モスコウィッツの「ブルックリンで建物全体をフルリノベした古いビルがあれば、その住人たちは不法に追い出されたと考えて間違いない」(前掲書258ページ)という言葉にはさすがに驚いた。

モスコウィッツが取材したとある住民は、ガンで闘病中の母親が人工呼吸器につながれているすぐ横でオーナーから立ち退きを迫られ、「強力な弁護士を雇える企業を敵に回したくはないだろう」(263ページ)と脅された。安手のテレビドラマのような話だ。最近、日本では民泊への転換を目論むオーナーが一方的に入居者全員に立ち退きを通告したという報道があったが、そんなのはかわいく思えてくる。先ほどジェントリフィケーションをおこなう人々(ジェントリファイヤー)には露骨な悪意はないと書いたが、こういう悪質なケースもあることは覚えておくべきだろう。

一方、日本では特別な理由もなく入居者を追い出すことはできないし、そうしようとすることは「悪」であるという共通認識が(少なくとも日本人の大半には)ある。

何より、運悪く悪質なオーナーによる嫌がらせで引っ越しを余儀なくされても、日本であれば大抵の場合は近くでほぼ同等(かちょっぴり高額)の賃貸を借りることができるだろう。

アメリカはちがう。モスコウィッツによれば、ジェントリフィケーションが進むエリアでは、「14万円」の家賃に住んでいた人間が追い出され、同じ通りにあるよく似たアパートを探すと「35万円」もしたなんていう事例が当たり前らしい。そして、そういう事態があちこちで起こっているのを目の当たりにして「あらゆる人が次は自分たちの番だ」(257ページ)と恐れおののいているのである。モスコウィッツは「アメリカは、立ち退き数が最多で、逆に、革新的な住宅規制がもっとも少ない一番手の国」(204ページ)と書いているが、やはりアメリカはかなり異常なのかもしれない。

とはいえ、こんなニュースもある。

【DAILYSUN】立ち退きには「正当な理由」が必要 NY州、賃貸期間終了では追い出せず(2025年1月29日)

「「賃貸期間が終了した」という理由だけで立ち退きを求めることができなくなった」ということは、ジェントリフィケーションがアメリカでも問題視されているせいなのかもしれないが、これが大きな動きにつながるかどうかはわからない。

こうして見ると、日本の借地借家法にはセーフティネットとしての存在意義があると感じざるをえない。もし、大家の一存で簡単に入居者を追い出せるのであれば、先ほどのベイエリアのように東京のいたるところにホームレスがあふれるなんて事態も考えられるだろう。

■自由が丘駅前の再開発は終わりの始まりなのか?

もうひとつ、個人的な感想を。うちのマンションがある世田谷のお隣、目黒区にある自由が丘の話である。自分は子どものころからこの街を知っているが、ここ数年の再開発には違和感を抱いている。

昨年あたりから、駅前に巨大なビルが建てられ始めた。このビルは自由が丘の中でも古いエリアの老舗店舗や路地をつぶして建てられている。

日本のモンブラン発祥の店として知られる「モンブラン」(創業は1933年)もこの一画にあった。子どものころ、あの大理石張りの床と鏡張りの壁に囲まれたクラシカルな空間の中で「クープ・デンマーク」を食べるのは特別な時間だったのを覚えている。

現在は一時的に移転して簡易的な営業がおこなっており、将来的には新しく造られるビル内に移転オープンすることになるらしいが、かつてのような特別な空間は望むべくもないだろう。これは文化の喪失だと思う。

東急東横線をまたいで反対の飲み屋街「美観街」は、かつてはポルノ劇場があったちょっと猥雑な雰囲気の残る場所だが、ここにも再開発の波が押し寄せている。その影響だろうか、父が高校生のころから通っていた老舗中の老舗の中華料理店「梅華」も閉店した。

雑多な路地は一掃され、ここにも巨大なビルが建つらしい。噂によれば、自由が丘の駅周辺では、さらにもうひとつ同じような計画が進行中なんだそうだ。

最初のビル建設を手がけるのは「ヒューリックと鹿島建設」で、美観街のほうは「東急不動産と三菱地所」ということで、両者の背後に大きな絵図があるのかはわからないが、自由が丘は二子玉川や武蔵小杉のようなタワマンと商業ビルが林立する街に変わろうとしている。

モスコウィッツが書いているとおり、造る側にはっきりとした悪意があるわけではない。地権者とは合法的に合意を取っているだろうし、地元の商工会(自由が丘振興組合)も賛成しているのだろう。関係者なりに地元の未来と発展を願っていることも否定しない。

だが、圧倒的に強力な動機は「土地の広さが同じなら、上に広げれば広げるほど儲かる」という、最近の東京を席捲している不動産の論理であるのはまちがいない。

個人的には自由が丘の再開発には否定的な感情を抱いているが、大家としての自分にはそれをおこなう側の論理もよくわかる。うちは世田谷の住宅地にあるマンションでしかないが、もし自分が自由が丘駅前の一等地を所有していると仮定したら、低層の古ビルを維持するよりも、高いビルに建て替えて高額なテナントをたくさん入れて儲けたいという欲望に負けるかもしれないと想像すると、えらそうに批判してばかりもいられない。

みんな、目の前に儲かる可能性があるならば、それを活かさないではいられないのだ。それが資本主義なのである。

だが、しかし、である。

こうして建てられる巨大ビルはといえば、マンションならワンルームでも億、ショッピングモールの中身はどこにでもあるチェーン店の集合体である。

周辺の地価もますます上がり、個人や小さい企業が意欲的な店舗をオープンさせる余地は減っていき、高い家賃を払う体力のある大手チェーン店ばかりがどんどん増えていくだろう。

個性的で小さな趣味のいい店がならぶ街並みが自由が丘の魅力だ(った)とするならば、それは確実に失われていくにちがいない。大手チェーン店が悪いわけではないが、そればかりの街は寂しくないだろうか?

再開発で入ってくる企業や人々は、これまでの自由が丘が培ってきたイメージを目当てに集まってくるのに、そのせいで自由が丘が「新たに入ってくる人々にとっても望まないような方向に」変わっていくかもしれないのは皮肉なことだ。

モスコウィッツによれば、ブルックリンはまさにそういう状況に陥っている。

「わずかに残ったローカルな文化はひたすら同じようなものを提供するチェーン店や高級レストランに駆逐されてしまっても、人々はここにやってくる。しかも誰もここに住むことを楽しんでいるようには見えない」(前掲書254ページ)

あるいは、

「ブルックリンは便利になったが、それは文化的には死であり、手頃さもボロボロにされた。この地区を今のようにした人たちはもうここには住んでおらず、この地区をつまらなくした人たちはそうしたくないと思っている。これがジェントリフィケーションによって得られたものだとしたら、そこからわかるものは何だろう?」(255ページ)

では、自由が丘が文化的に死んだあと、何が残るのだろうか?

ブルックリンと自由が丘を同列に論じることの妥当性うんぬんには目をつむっていただきたい。もちろん個別の事情も異なることだろう。法律も人種も、文化も異なるのだから。

だが、大事なのは、不動産が爆上がりすることで「あなたの街」が避けがたい変容を強いられ、大抵の場合、「あなた」にとってそれは「文化の破壊」に他ならないということなのだ。

自由が丘だけでなく、世田谷にあるうちのマンションの周辺でも、古いビルにある個人店の閉店をよく目にする。あとにできるのは、「大手チェーン店」や「ブランド買取店」であり、「ワンルームマンション」である。背後にあるのは駅前の巨大なビルと同じく、「限られた空間からいかに利益を上げるかを追求するという論理」であり、資本主義の必然的な帰結である。

築50年を越えたうちのマンションだって例外ではなく、かつて同じ論理に則って建てられたのだろう。破壊なのか、それとも発展なのか――大家をやる身としては何を言っても自分に跳ね返ってくるのでバツが悪い。

自由が丘の駅前に建つのが巨大な墓標でなければいいのだが。