(150)「スライスウッド」をDIYで丁寧に貼る⑤~ボンド&両面テープで貼り付け編

「ステイホームでDIY」も最終回です。

今回はゴールデンウィークの最終日、午後の部。

午前中にワックス塗装して仕上げた「スライスウッド」を壁に貼り付けます。

貼り方については、以前、山小屋の2階に貼ったときと基本的に同じです。

おさらいになってしまいますが、あらためてご説明したいと思います。

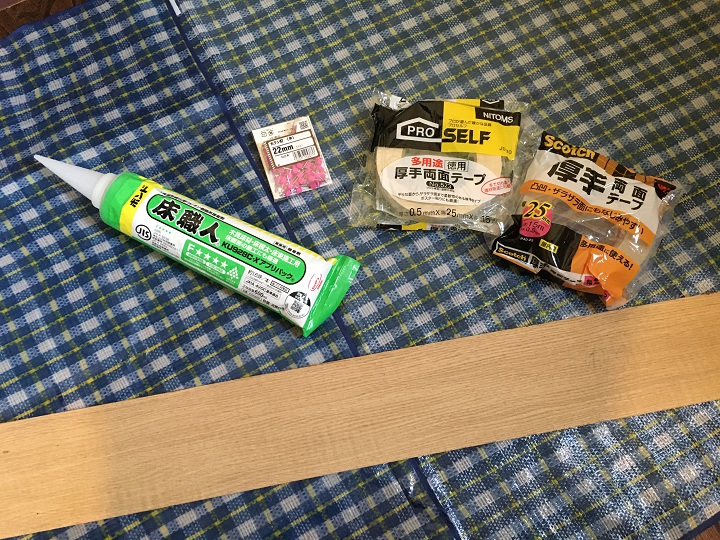

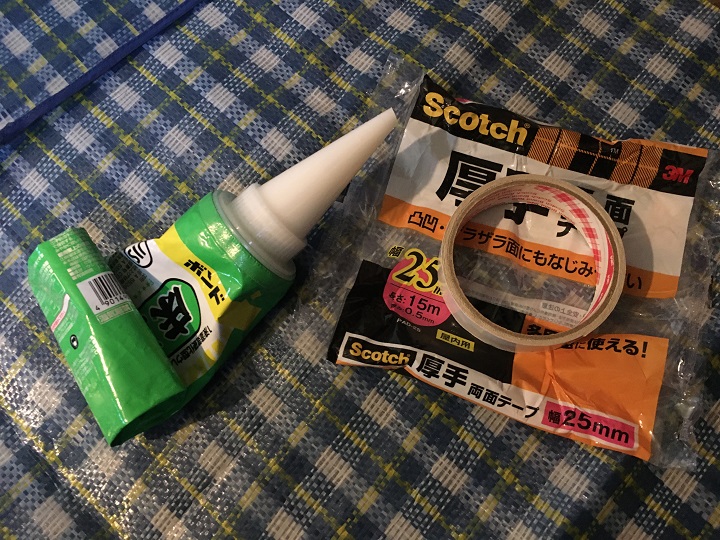

接着に使用する道具はこちらの3点。

左から、ボンド(おなじみの「床職人」)、両面テープ、隠し釘です。

どれもこのブログではよく使用しているものばかりです。

木材を壁にしっかり接着するのはボンドの役割。

「床職人」はうちのマンションのリノベーション工事でも職人さんが使用しているプロ仕様のボンド。

木材を貼りつけるならおすすめの接着剤です。

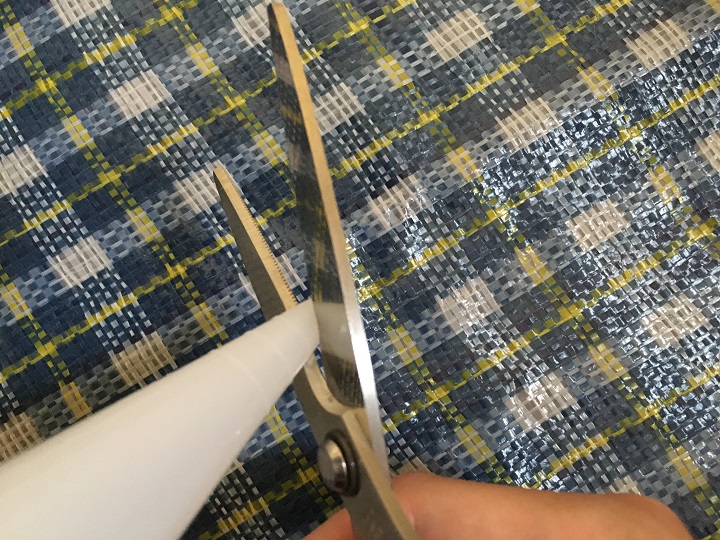

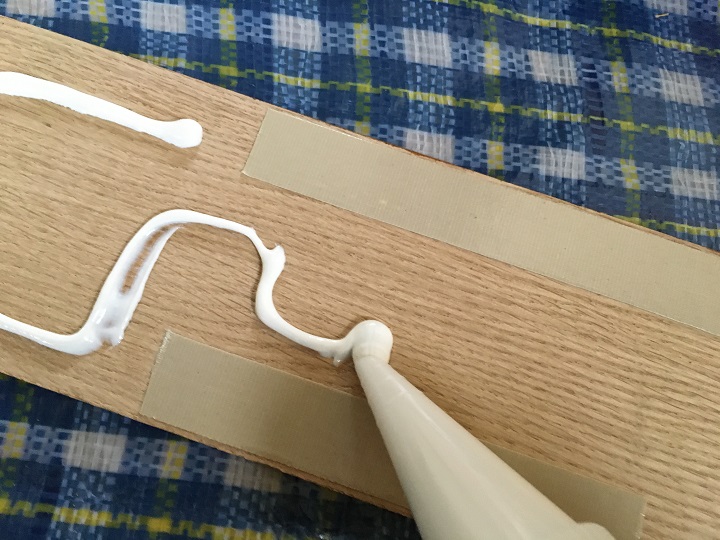

使用時にノズルの先端をカットし、

中をカッターで開封して使用します。

こういうのってプロ仕様って感じがします。

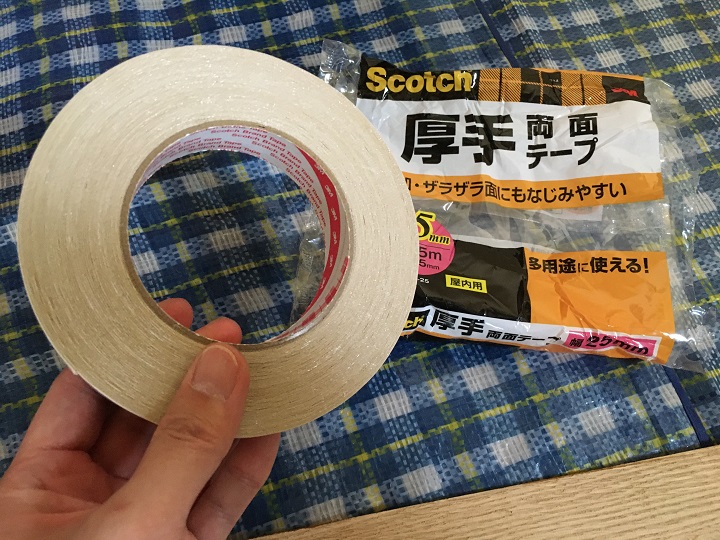

一方、両面テープはボンドが固まるまでのつなぎの役割を果たします。

厚手で粗面にも対応しているものを選ぶといいです。

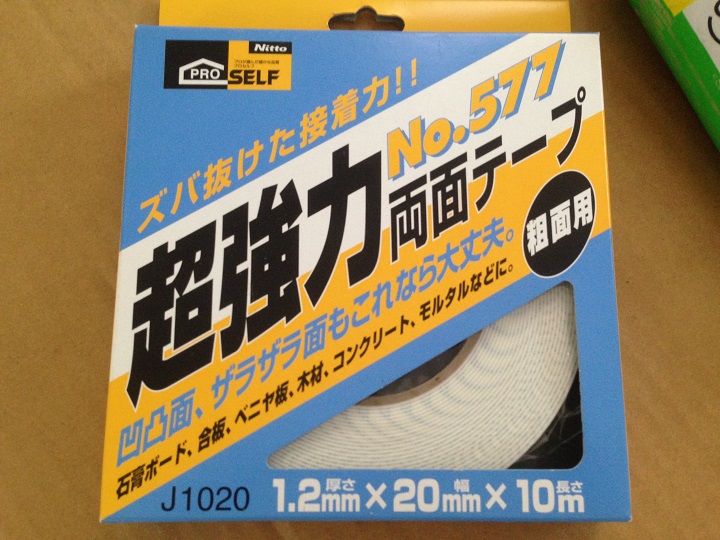

以前、釘の効かないブロック面にウッドパネルを貼った際には「超強力両面テープ」なるものを使用しました。

品質は文句なしなのですが、値段も高いのが悩ましいところ。

今回は大工さんに作ってもらった木製の壁に貼るので、ややグレードが劣るものでも大丈夫と考え、比較的安価なテープをチョイスしました。

価格は半額以下なので、広い範囲を貼るとき経費の節約になります。

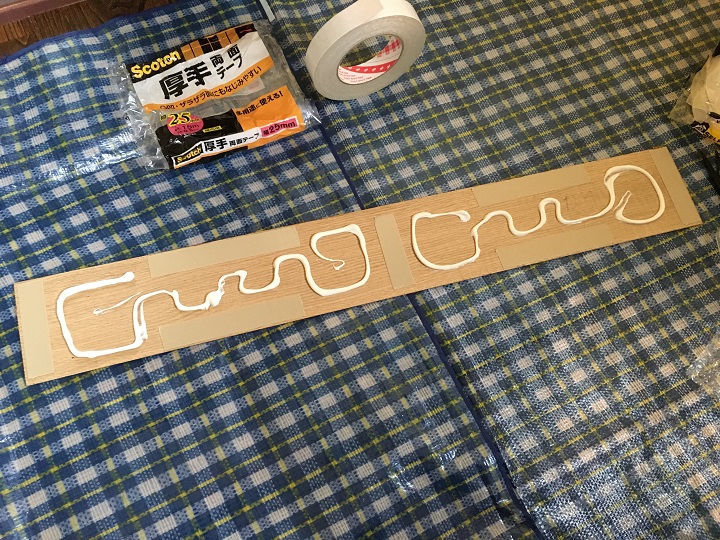

まず、「スライスウッド」の裏にテープを貼りましょう。

toolboxの「how to make」のページでは板の上下にテープを貼っていましたが、僕の場合はこんな感じで貼りました。

ところどころ空きがあるのは、経年でテープの粘着力が弱まったとき、周辺の一部がボンドで接着されているほうがいいかな、と思うからです。

素人考えに過ぎませんから、正しいかどうかはわかりませんが。

テープの裏紙をはがしたら、

次はここにボンドを塗ります。

準備完了。

これを壁に貼り付けます。

写真の都合上、片手ですが、実際は両手でぐっと力を入れて押し付けます。

これは終盤に妻が撮ってくれた写真。

両手で体重をかけて接着するのが大事です。

1枚目が貼れました。

浮きや反りがないことを確認したら2枚目へ。

ほぼ同じ手順ですが、接着時にスキマができないように注意が必要です。

板の上辺から合わせ、

上方向にも力を入れつつ、ピタッと貼りつけます。

しっかり押し付けたら、3枚目、4枚目と続けていきましょう。

さて、「スライスウッド」の中には若干の反りがあるものも混じっています。

以前の山小屋のときは、すごい跳ねっ返りがいっぱいいましたが、

今回はあるていど板を選別しながらカットしていったので、ほとんど反りはありません。

気になったのは一枚だけ。

これもほんの少し端が浮き上がっているていど。

大して気になるレベルではありませんが、指で押すと沈み込み、浮いているのがわかります。

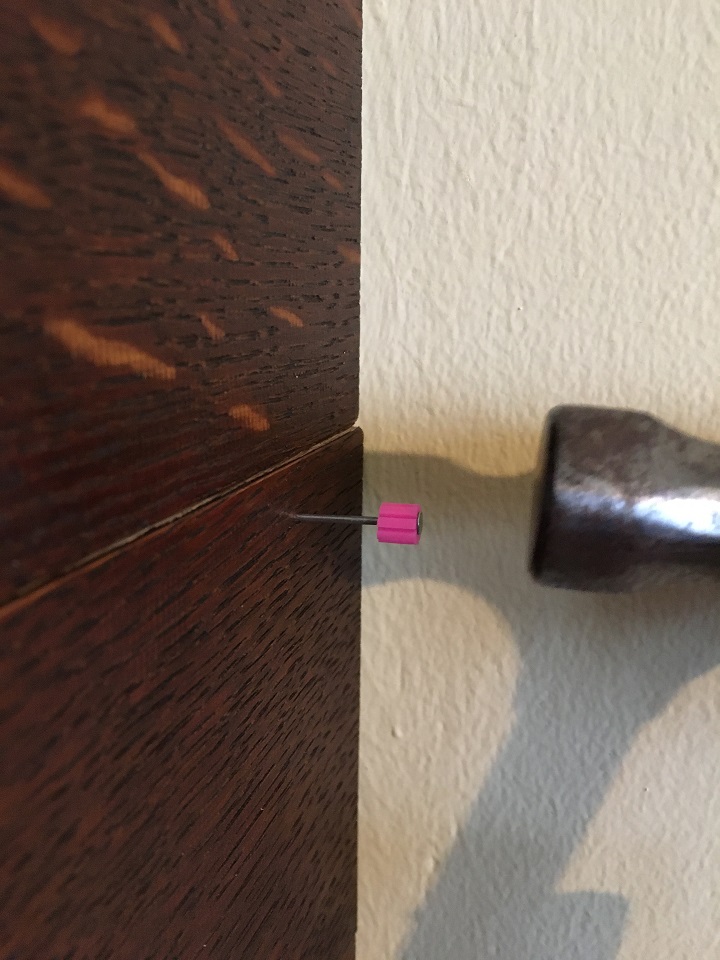

ここで隠し釘の出番。

こいつを浮きのあるところに打ちつけます。

釘で浮きを押さえ込んでいくイメージ。

あんまり変わらないかな……。

計、3カ所留めました。

最後に、釘の頭に角材をあてハンマーで叩き落とします。

そんなこんなで、あとラスト一枚。

文章は反復を省略できるのでラクだな、とつくづく思います。

きちんと収まるか緊張するところですが、事前に仮留めして確かめたおかげか、最後の一枚も問題なくピッタリはまりました。

作業を終えてみると、ボンドもテープも残りあとわずか。

壁一枚に一個ずつと思うといいかもしれませんね。

養生をはがして後片付けしたら、最後の仕上げにもう一度磨きをかけます。

手に靴下をかぶせ、

これで壁をゴシゴシと磨きます。

前回、けっこう磨いたつもりでしたが、

まだ汚れはつきますね。

壁一面を磨き終わった頃には、

けっこう汚れました。

ブライワックスはツヤのあるきれいな仕上がりが期待できますが、色移りのリスクがあることは忘れるべきではありません。

床や椅子の座面など、常に体の一部が接する場所には不向きであると言えます。

さて、肝心の仕上がりはというと、

とても雰囲気のある壁ができあがりました。

あらためて工事前の壁をごらんください。

全然印象がちがいますね。

日光が当たると、赤茶色が際立ちます。

建具と壁の色合いをそろえるという目標も十分達成できたと思います。

これなら、壁だけが「いかにも工事しました」というイヤな目立ち方をすることもなさそう。

自分史上、もっともきれいに仕上がった気がします。

とはいえ、よく見ると粗が見えるのは、やっぱり素人仕事。

木材の幅がいまひとつそろってなかったり、

木材と木材のスキマが少し残ってしまったり、

わずかな浮きや反りで、横から見ると段々になっちゃってるところがあります。

でも、素人にしちゃ、がんばりました。

というか、山小屋の雑さとくらべれば超きれいな仕上がりでしょう。

個人的には大満足です。

すぐに桐箪笥を戻して見えなくなるのも悲しいので、お気に入りの「サファリチェア」を置いたりして、

しばらくニヤニヤして楽しみました。

やっぱりDIYは、スケジュールに余裕を持って、なるべく丁寧に作業するのが大事ですね。

山小屋のときは苦行だったもんなあ……。

今回も大変ではあったけど、基本、楽しかったです。

ちょっと手作りで棚とか作ってみたいな、と思ったくらい。

こちらは桐箪笥などの家具を戻したあとを妻が撮影しました。

結局、5/3~5/6までの4日間で使った時間はだいたい13時間くらい。

内訳は、下準備や塗装に2時間、カットに3時間、木材の下準備とステイン塗装に3時間、ワックス塗装に3時間、貼りつけに2時間というところ。

毎日午前中のみの作業のつもりでしたが、最終日のみワックス塗装と貼り付けの2工程をこなしたので、午後にも作業しました。

5日あれば毎日2~3時間の作業で完成まで持っていけると思います。

今年のゴールデンウィークは山に遊びに行けず、苦し紛れに「ステイホームでDIY」を始めたのですが、結果的に有意義に過ごすことができました。

5回にわたった「スライスウッド」の工事も今日で終わり。

次回からは再び山小屋の話に戻ります。