(197)キッチンの壁にタイルを張ってカット箇所を割り出す

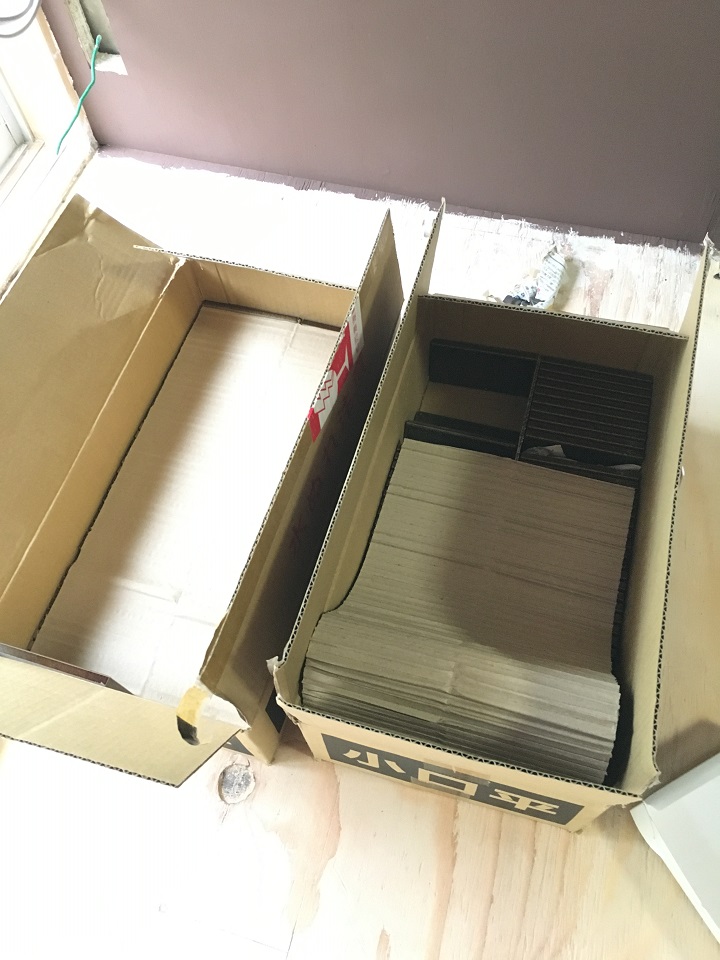

前回、小口平タイルを張りつけるための準備をしました。

今回は、壁に引いた線をガイドにしながらボンドでタイルを張りつけていきます。

前回も書いたとおり、一部カットしなければならない箇所があります。

赤で示した部分がカットが必要になると思われる箇所。

カット部分の大まかなサイズは割り出すことができたのですが、正確なサイズを確定させるには、まずカットなしで張れるタイルを先に接着します。

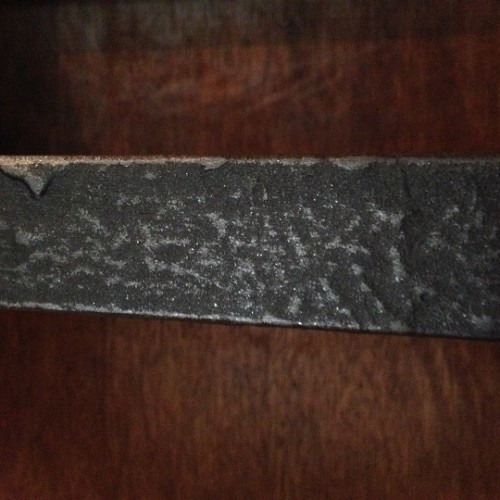

小口平タイルはシート状ではなく、一枚一枚がバラバラのタイル。

一枚一枚を手張りしていくので、けっこうな手間になります。

このタイルは今回のキッチンの中心になる部分ですから、丁寧に張りつけていこうと思います。

1ケース160枚入り。ズッシリ重いです。

20キロはあるでしょうか。

使用する道具はおなじみのこの3点。

施工後の清掃の手間を考えて養生テープを貼ってあります。

これをやっておくと、作業後に道具の清掃がぐっとラクになります。

ボンドについては、中途半端に余っていたものがあるので、これを機にまとめて使用していきます。

この種のボンドは一回で使い切ることを前提にしているのかもしれませんが、きちんと密閉してしまっておけば1年くらいは余裕でもちます。

張りつけ作業ですが、もっとも目立つであろう窓まわりから攻めていきます。

まずは、窓の下側から。

ボンドを板に取り、壁に塗りつけ、クシ目をつけます。

タイルの張りつけるときは、前回書き込んだグリッド線にしっかり合わせます。

およそ2ミリの目地幅をキープしつつ、隣に2枚目。

ひとまず8枚を張りつけました。

続いては、窓の右側に1列張りました。

グリッド線のあるところから張りつけていき、バランスを見ながら残りの列を埋めていくことで、目地幅が均等になるよう注意しました。

同じように左側にも張りつけます。

最後に窓の上に張りつけ、

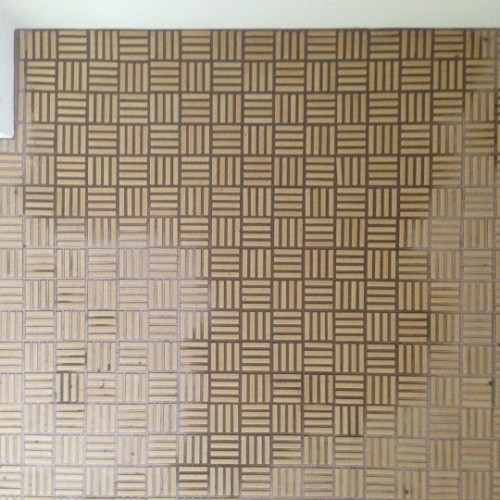

窓をぐるりと囲むようにタイルが張れました。

このまま、左右に少しずつ広げるように張りつけていきます。

市松模様にしたおかげで、見た目にリズムが生まれた気がします。

成果が目に見えると、やる気が出ますね。

ときどき目地幅が広すぎるところや狭すぎるところがあれば、ずらしながら位置を修正します。

前回も書きましたが、小口平タイルのサイズには個体差があるので、どうしても目地幅にばらつきは出てしまいます。

調整は、そのばらつきを目立たないようにさせるためです。

ボンドでグリッド線が隠れてしまうことのないように、なるべく丁寧にボンドを塗りながら進めていきます。

右端の部分はボンドがはみ出ないように、タイルにもボンドを塗って張ります。

カウンターとほぼピッタリ収まったので満足。

一方、こちらは逆サイドです。

カットなしで張れるところまで終了しました。

これで残るスキマの正確なサイズが確定しました。

測ってみると、およそ8センチでした。

正面の壁への張りつけ作業が終了。

2種のタイルをそれぞれケース半分ずつ使いました。

かかった時間はおよそ4時間。

2時間くらいで終わるかなと思ってたので、かなり疲れました。

きれいに張れたのが救いでしょうか。

夕食を兼ねた休憩を取った後、今度は側面の壁に張りつけていきます。

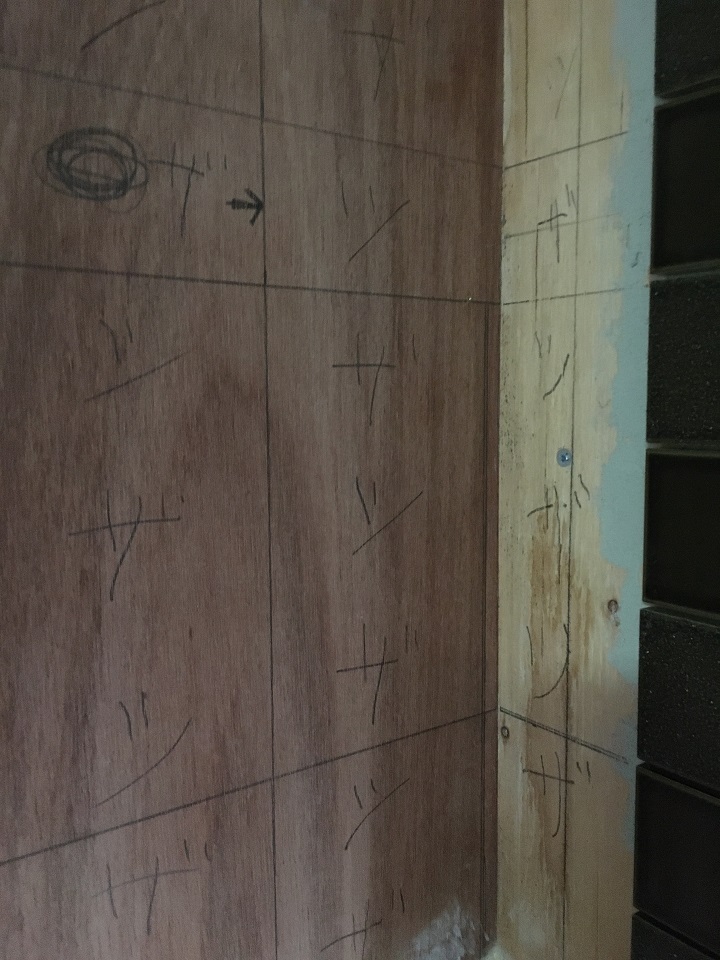

ここで注意しなければならないのが、先ほど張りつけた正面の壁ときちんと列をそろえること。

「ツ」は表面がツルツルのタイルを張る箇所、「ザ」はザラザラのタイルを張る箇所。

張り間違えることのないよう、念のため書き込みました。

最初の一枚は、上下にグリッド線のある列の真ん中から。

正面の壁の列に合うように気をつけて張りつけます。

ここを起点にして、左右を埋めて1列が完成。

ここから上下に張り広げていきますが、列が乱れないように、なるべくグリッド線を残しながらボンドを塗って張りつけます。

ボンドの塗り方にも神経を使います。

上まで張れました。

右側1列が空けてあるのは、カットするタイルと一緒に張るためです(詳しい説明は次回に)。

続いて下方向に張っていきます。

カウンターの横までたどりつきました。

ここまで張ったところで、残りの2ケース分のタイルがほぼなくなりました。

新しいケースを開けて、残りのスペースを埋めていき、

ようやく作業終了!

最後はキツキツで、目地幅を狭めにしてなんとか収まりました。

側面の壁への張りつけ作業にかかった時間は3時間半ほど。

正面の壁とあわせて7時間半もかかったことになりました。

時間をかけただけあって、かなりきれいにタイルをならべることができたと思います。

次回はこのスキマに張るためのタイルをカットします。