(269)トイレの壁と床に2種類のタイルを張り分ける

前回、トイレ内の既存のタイルを清掃しました。

今回は背面の壁と床に2種類のタイルを張り分けます。

それぞれどんなタイルを張るかについては前々回をどうぞ。

では、作業していきましょう。

■壁にグリッド線を引いて角タイルを張る

背面に張るのは白の角タイルです。

床に張る場合とちがって壁のような垂直部分にタイルを張る場合は難度が上がります。

床なら事前に仮置きして収まりを確認でき、事前に目地幅の目安をつけることもできますが、壁にタイルを置くことはできません。

床にガイドとなるタイルを一列置いてみました。これを見て位置を確認しながら作業するだけでも目地幅が大きくずれるのを防止することができます。

さらに、マジックでグリッド線を描きました。タテの線は仮置きしたタイルを目印にできるのでセンターのみ、ヨコの線は左右の既存のタイルの端をつないで線を引きました。

配管部分のようにタイルカットが必要な場所にも目星がつきました。

準備が済んだら、続いてタイルを張り付けます。

おなじみの施工道具です。①百均のまな板を流用した左官板に、②のタイル用ボンドを絞り出し、③のコテで壁に塗り付け、④のクシ目ゴテでボンドの表面に凹凸をつけ、タイルを張り付けます。⑤のペイント用うすめ液は、タイル表面や手指などに付着したボンドを落とすのに使います。

グリッドが隠れないように気をつけながらボンドを塗ったら、

一枚ずつ角タイルを張り付けていきます。グリッド線もあるので特に難しいことはありませんが、ときどき離れてバランスを見ながらタイルをずらして目地を整えてあげるといいと思います。

同じ作業の繰り返しに疲弊しますが、がんばるしかありません。

壁タイルを張り終えました。給水管とウォームレット用のコンセントプレート部分はカットが必要なのがわかります。

■床に六角形のタイルを張る

続いて床にタイルを張ります。

こちらに張るのは前々回にご紹介した大きめの六角形タイル。こちらもシートではなく一枚もの。事前にいろいろ考えて大まかな収まりは計算していますが、念のため数列置いてみて収まりを再確認します。

壁とちがって実際に置きながら考えられるのでラクですね。

いちばん目に付く部分がきれいに収まることが確認できたので、ボンドを塗って張り付けていきます。

あれ?端まで張ったら目地幅が取れないくらいキツキツになってしまいました。

張ってすぐのタイルは多少ずらすことは可能です。位置を調整しながら目地幅を均等に整えていきます。

二列目まで張った状態。予定通りきれいに収まりました。

奥まで進んでいくと、手が届かなくなるので足場代わりの板を置いて、そこに膝をついて作業しました。本来なら奥から手前に向かって張るほうが作業はしやすいです。でも、今回は奥にタイルカットが必要なスキマができる見込みで、その正確なサイズがわからなかったので手前から張り進めていくようにしました。

カットが必要な一列を残して張り付けが完了。角タイルと六角形のタイルを組み合わせて張り分けてみましたが、けっこういい感じにマッチしてホッとしました。

ただ、同じ「白のツヤあり」でも、タイルの色味が微妙に異なるのがわかります。細かいところにこだわる人は気になるかもしれませんね。

■タイルをカットしてスキマ張り付ける

カットなしでの張り付けが終わるとカットが必要なスキマのサイズが確定します。

スキマ部分にタイルを合わせながら、油性マジックでカット部分を書き込みます。

線を引き終わったら、今度はカット作業です。

今回のような大きめで厚みのあるタイルについてはディスクグラインダーを使用します。使い方は以前も書いたとおり。

鋭い歯が高速回転するので素人が扱うには注意が必要です。トライする場合はくれぐれも安全第一で作業してください。

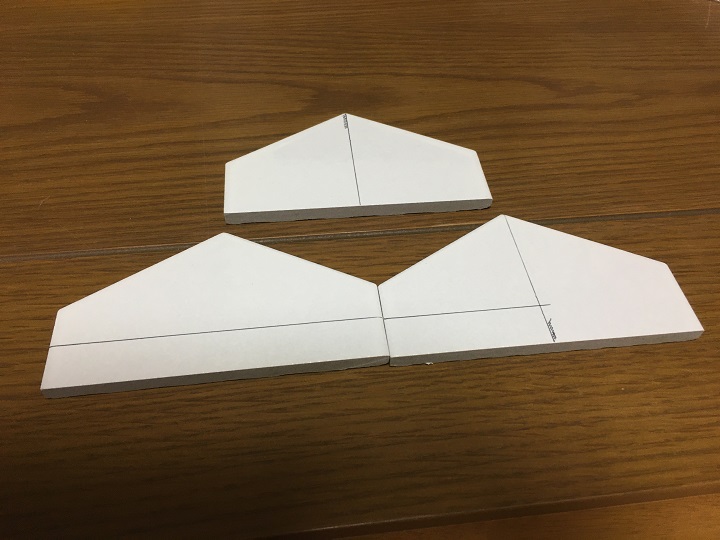

カットしたタイルが準備できました。

これを張り付けていきますが、ボンドはタイル裏に直接塗ったほうがまわりを汚しにくくていいと感じました。

配管まわりに張ったタイル。

コンセントまわり。

部屋の隅。

ドア付近の段差部分もきれいに仕上がりました。

大きなミスもなく個人的にはほぼ満点の仕上がりだと思います。 次回は、ここにライトグレーの目地を入れます。