(416)イケアのステンレス製パイプ棚をDIYでカットして改造する

前回、器具付けの完了した熱海のキッチンをごらんいただきました。

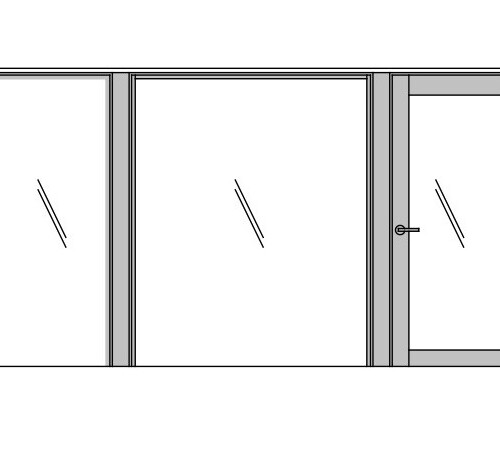

既存の吊戸棚にはもともとトビラと棚板がついていましたが、

それらをすべて撤去し、代わりに金属製の壁付け棚を取り付けてもらいました。

設置は大工さんに頼んだのですが、その前にサイズ調整のためにDIYで手を加えました。今回はその模様をお届けしたいと思います。

■現行商品と廃番商品を組み合わせてジャストサイズの棚を作る

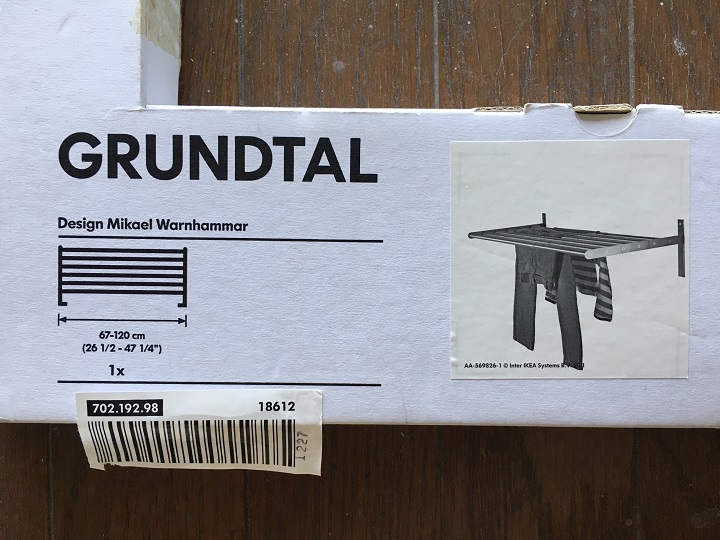

設置したのはイケア(IKEA)のグルンドタール(GRUNDTAL)シリーズの「物干しラック 壁取り付け用」です。

「壁取り付け用」の「物干しラック」と銘打たれていますが、ステンレス製のパイプ棚なのでふつうに棚板としても使えます。

わりと太めのパイプが連なる形式なので、我が家のキッチンのような武骨な雰囲気にもマッチします。業務用キッチンとの組み合わせもおすすめです。

もともとイケアのグルンドタールシリーズには同じようなパイプ状のキッチン収納が多数展開されていて、世田谷のマンションでも何度も採用してきました。

現在ではより細身でスマートなクングスフォルスシリーズに取って代わられ、グルンドタールシリーズは物干しラックとS字フックくらいしか販売されていません。

造りはそれなりに頑丈なので、壁にしっかりと取り付ければ鍋やフライパンなども問題なく置くことができます。

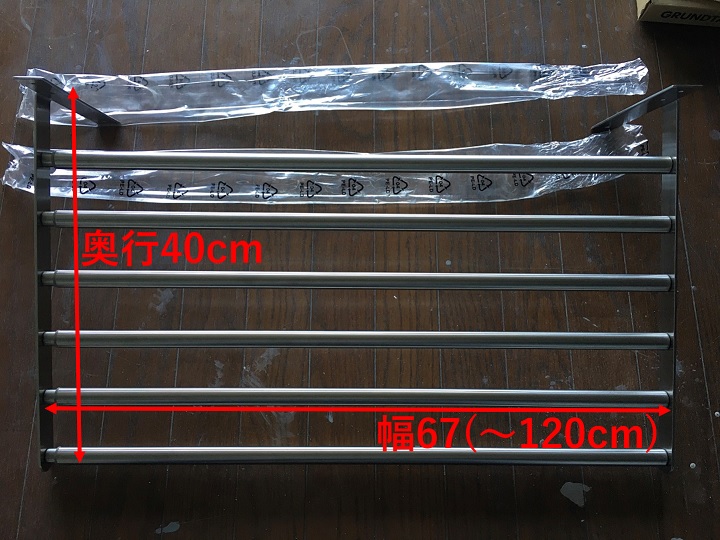

サイズは奥行40センチ×横幅67センチですが、パイプの伸縮によって120センチまで延長可能でスペースをムダなく活用でき、うちの吊戸棚の幅もカバーできます。世の中に壁付けの棚は数あれど金属製で伸縮可能な棚って意外に少ないので便利。

しかし。

うちの吊戸棚の奥行は約30センチなので、そのままだと棚からはみ出てしまいます。それはちょっとカッコ悪いので避けたいところ。

しかし、デザイン的にはこれがベストだと思っったのであきらめきれず、ちょっとした改造(というか組み換え)を試してみることにしました。

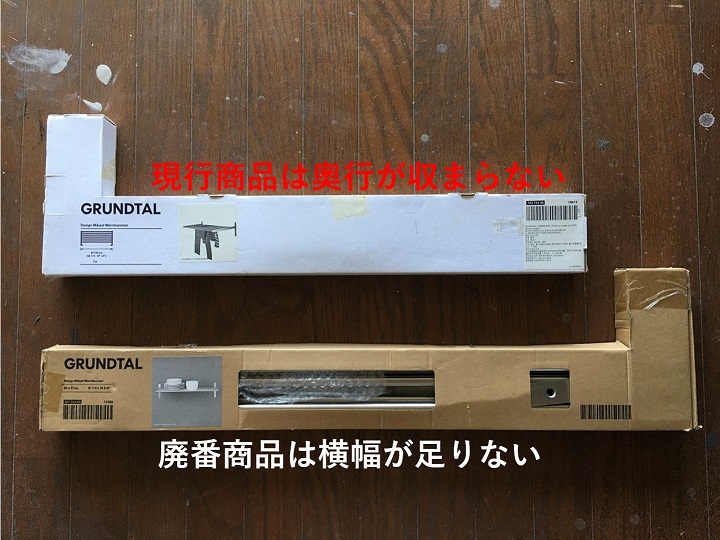

用意したのがこちら。

今では廃番になったグルンドタールシリーズの壁付け棚です。メルカリで入手しました。

先ほどの商品とほとんど変わらないように見えますが、こちらは奥行きが狭め。

パーツを比較してみましょう。

上が先ほどご紹介した現行の物干し棚(奥行40センチ)、下が廃番の棚(奥行27センチ)。

棚受けに開けられたパイプ穴の数は同じ(6つ)なのですが、棚受けの長さが異なるのがおわかりになると思います。

廃番のほうならば我が家の吊戸棚の奥行にも収まるのですが、今度は横幅が問題。この棚の横幅は80センチ固定なので、116センチある吊戸棚には幅が足らないのです。

現行商品では奥行が収まらず、廃番商品では横幅が足りないというもどかしい状態です。

ならば、現行の伸縮ポールを廃番商品の棚受けと組み合わせればジャストサイズの棚ができると考えたわけでした。

同じグルンドタールシリーズなので、パイプの規格は変わらないため、入れ替えて組み上げるだけで難しいことはありませんでした。

奥行は27センチでありながら、横幅は120センチまで伸ばすことができる棚が出来上がりました。

吊戸棚にもムダなく収まりました。

シンプルな出来ばえに満足です。

ちなみに、この吊戸棚の下に設置したグルンドタールのレールも伸縮パイプをレールの棚受けパーツに取り付けて作ったもの。サイズ調整の効くレールってなかなかないから便利だと思います。

■パイプをカットして幅の狭い棚に改造してみる

続いてはもっと手の込んだ改造をおこないます。

キッチン本体の収納にもグルンドタールの伸縮可能な現行の棚を設置したいのですが、

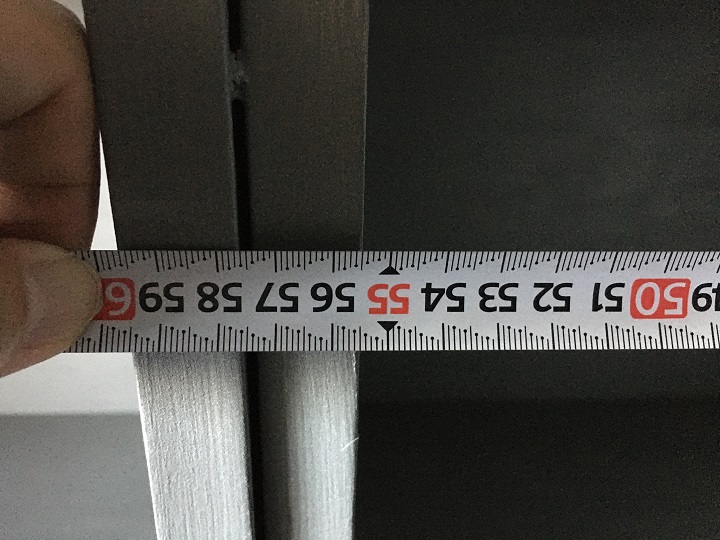

この棚、横幅が55センチ強しかありません。

グルンドタールの棚は伸縮可能ではありますが、ミニマムサイズが67センチなのでそのままでは設置できません。

そこで、パイプをカットして改造し、より幅の狭い棚を作ってみることにしました。

必須な道具がパイプカッターです。

「パイプカッターSK11」。カッターの刃とローラーでパイプをくわえこみ、回すだけでカットできるという道具です。以前、現場の職人さんがこれを使って軽々とステンレスのパイプをカットしていたのを見て、自分でも試してみたいとひそかに思っていました。

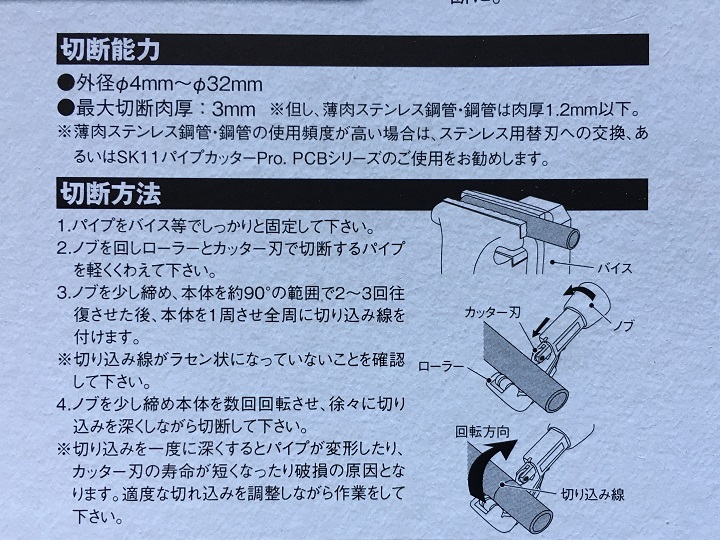

説明書によれば、使い方はこんな感じ。現場で見たやり方も織り交ぜつつ、パイプカットにトライしてみましょう。

まず、カットしたい位置に油性マジックなどで印をつけます。

パイプカッターでパイプを挟みます。説明書にもあるとおり最初は「軽くくわえる」くらいの強さで挟むのがポイント。

このままカッターをぐるりと回します。1周か2周くらい。軽くくわえた状態なら手ごたえはかすかに感じられるていどです。

すると、パイプにうっすら筋状の溝がつきます。最初はあくまで軽くやるのが大事。固くくわえ込んだり、回すときに力を入れ過ぎたりすると、回すときに溝がずれてしまうことがありますので要注意。

軽く溝がついたら、カッターのノブを少し締めて、くわえる力をさらに強くして、また何周か回します。

「ノブを締める→数周回す」のくりかえしで、だんだんと溝が深く刻まれていきます。

そのうちに突然パキンとパイプが切れます。前触れがないので最初は驚くかも。

すっごくシャープに切れました。

このままだと切り口でケガをする怖れもあるので、パイプカッターに付属した「面取りカッター」で削ってやりましょう。

無事にパイプのカットができました。

プラスチックのパーツなどを付け直して組み直せば改造完了。

55センチ幅のパイプが出来上がりました。

これを6本分くりかえすのはそれなりに骨が折れますが、慣れればまず失敗しないていどの難度なので、我慢強さがあればやりきれるはず。

完成!

無事に、狭いスペースに収まりました。

なお、当初はシンク下には改造なしで収まる予定だったのですが、設置当日に大工さんから「もっと狭い幅じゃないと下地がなくて固定できない」と言われてしまい、急きょ現場で職人さんたちに交じって改造作業をおこないました。

かなり狭い幅に改造しました。たしか幅30センチくらいだったかな。

こうして、シンク下にもパイプ棚が無事に設置できました。

金属製品の改造というとすごくハードルが高いと思い込んでいましたが、パイプカッターによるカットは素人がDIYでおこなっても問題なくこなせる作業だと感じました。興味ある方はぜひトライしてみてください。