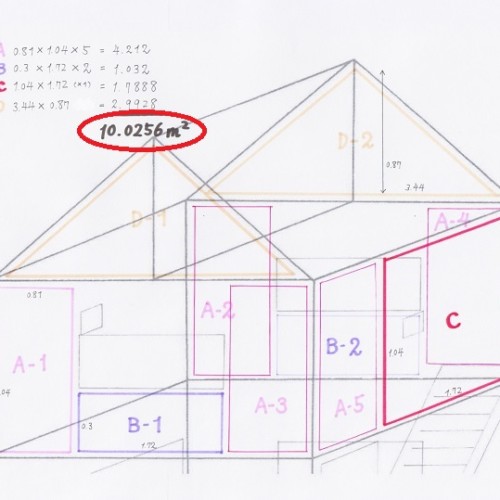

(458)シナベニヤのパネルをDIYで床に張る

六畳の寝室の床にシナベニヤを張ろうと決めたのが前回のお話。

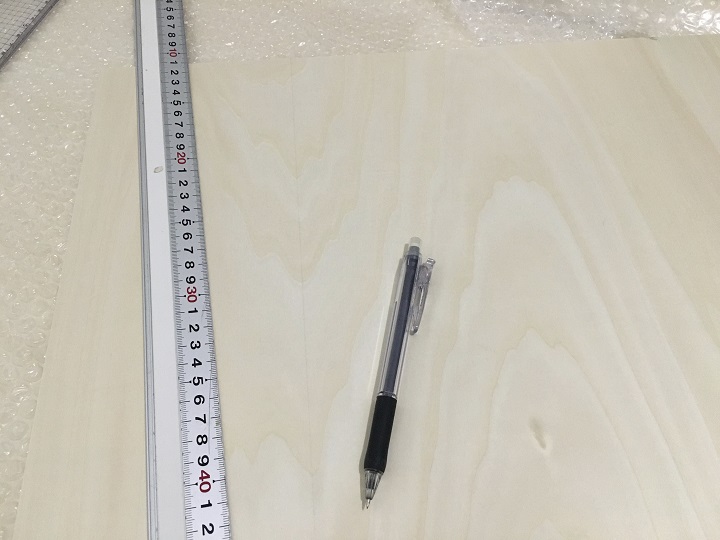

「1,825ミリ×915ミリ」のシナベニヤの合板(厚さ4ミリ)をパネル状にカットしてもらいました。

サイズは45センチ角。このパネルを、

前々回、絨毯をはがしてベニヤ下地に戻した床に張り付けてみたいと思います。

■市松張りか流し張りか~仮置きして張り方を検討する

まずはパネルを床に置いてみて仕上がりのイメージを確認してみました。

木目の向きがありますから、張り方は2通りから選ぶ必要があります。

奥が木目の向きをタテヨコ交互に張り付ける「市松張り」で、手前が木目を同じ方向にそろえて張る「流し張り」。

どちらを選ぶかでだいぶ印象が変わります。

「市松張り」のほうが模様に動きが感じられる一方、「流し張り」は全体に一体感があってナチュラルな雰囲気になる印象です。

妻とも相談した結果、今回は「流し張り」を選ぶことにしました。

「流し張り」で仮置きし直してみました。こうしてみるとパネルの色味には個体差があるのがわかりますね。

色味に偏りが出ないように並び替えてみました。

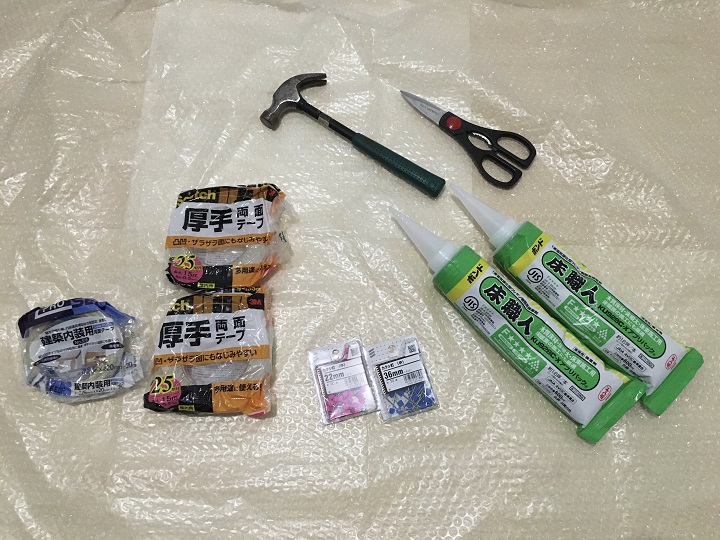

■木材を張るための副資材と道具をそろえる

仕上がりの大まかなイメージがつかめたので接着の作業に入りたいと思います。

パネルの厚さは4ミリですから、これまで張り付けてきたスライスウッドやウッドウォールパネルと大差ありません。

というわけで、おなじみの副資材と道具を使います。

ボンドや両面テープ、隠し釘を準備しました。

ボンドは木材用の接着材の定番「床職人」。

2本用意しました。

3Mの「厚手 両面テープ」です。

両面テープはボンドが効くまでパネルを下地に仮留めする役割を果たします。

厚手の強力なタイプを2個用意しました。足りなかったときのために余った両面テープも用意しておきました(写真奥)が、使わずに済みました。

浮きが目立つ箇所を留めるための隠し釘も準備しました。

八幡ねじの「カクシ釘」です。手元に2種類ありましたが、今回は短いほう=22ミリ(ピンク)を使いました。

■両面テープで仮留めし、ボンドで接着する

では、実際に張り付けていきましょう。

まずはパネルをひっくり返して裏にします。

両面テープを要所要所に貼ります。先ほども書きましたが、ボンドが効くまでの仮留めの役目を果たしてくれます。

全体にざっくりボンドを塗りました。

ちなみに、「床職人」は使用時にカッターで切れ目を入れてから使いますので要注意。

位置をしっかり確認してから、ぐっと力を入れて圧着します。

一枚目を張り付けました。

仮置きしたパネルを取り出しては接着する、といった感じに一枚ずつ張っていきました。

奥の柱のわきにはスキマが空いてますが、こちらはのちほどカットした木材で埋めます。

さて、どんなにぎゅっと力を入れて張り付けても、こんなふうにパネルが反って浮き上がってきてしまうことがあります。

そんなときに使うのが隠し釘です。

これを打ち込んでパネルをしっかり留めてあげます。釘の頭はあとで落とすのですが、それまでの間にボンドが効いてしっかり接着できるというわけ。

ひとまずカットなしで張れるところをぜんぶ張りました。

■のこぎりでカットしてスキマを埋めていく

続いて残ったスキマを埋めていきます。

スキマのサイズを測り、

パネルにカット線を書き込み、

のこぎりで切ります。あいかわらずの人力です。

切り離したパネルを、

スキマにはめ込みます。接着の仕方は先ほどと同じ。

サイズが大きすぎたときはやすりで削って微調整もできますから、小さすぎるよりはやや大きめを狙ってカットするといいかもしれません。

一枚一枚切っていくのは面倒ではありますが、精度にこだわりすぎなければ容易な作業です。根気強く進めていきましょう。

部屋の隅の柱やドアが絡む箇所になると、少々細かいカットが必要になることも。

そういうときは小型ののこぎりがあると便利です。

切りすぎないように注意しながらカットしましょう。

かくして無事にすべてのスキマが埋まりました。2本の床職人と2個の両面テープをほぼ使い切りました。

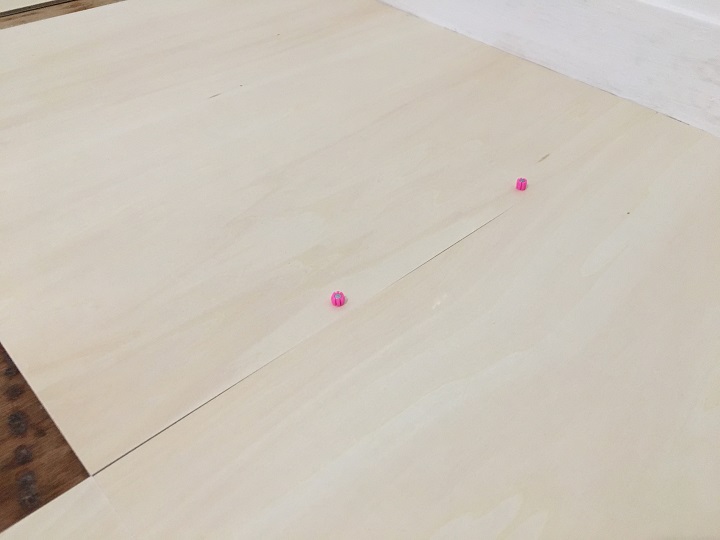

■隠し釘の頭を落としたら張り付け完了

で、翌日。

ピンク色の点々が隠し釘を打ったところ。そろそろボンドも乾いているでしょう。

この頭の部分に、

角材を当ててハンマーでスコンと打ってやると、

頭が飛んで、小さな穴だけが残るという仕組み。

かくして無事にシナベニヤの張り付けが完了しました。

シナベニヤならではの上品な質感で、なかなか素敵な床ができました。

次回は、この床をステインとワトコオイルで白く塗装してみます。