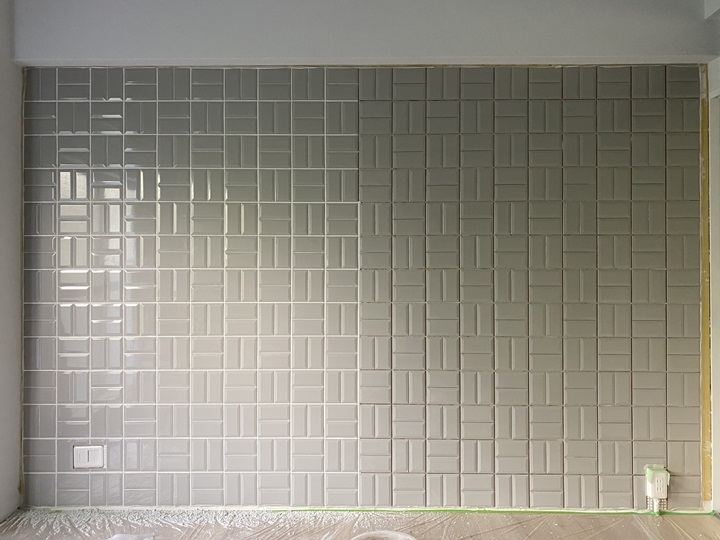

(555)壁一面に張ったサブウェイタイルに目地を入れて完成させる

引き続きサブウェイタイルDIYの話。

前々回、タイルをボンドで接着しましたが、

今回はそこにホワイトの目地を入れてタイル壁を完成させます。

■まずはタイル表面の清掃から

目地入れ前にやらなければならないのがタイルの表面の清掃です。

実は、僕が選んだ「ビセル」というタイルならではの特殊な事情がありまして。

このタイルは表面に「緩衝材用の糊が付着」(サンワカンパニー商品ページより引用)しているのです。

これまでさまざまなタイルをDIYしてきましたが、こういう処理がされているのは初めて見ました。

思えば、このタイルはスペイン製。破損しないようにはるばる日本まで運んでくるには、それなりの対策が必要だったのでしょう。

僕は6ケース=528枚注文しましたが、2枚だけ欠けたものがあった以外は、すべて大丈夫でした。海外製のタイルということを考えれば上出来ではないでしょうか。

さて、この緩衝材の糊はふき掃除くらいでは取れないのですが、爪を立てて軽くこすってあげると簡単に落ちます。

壁一面にこれをするのは骨が折れましたが、仕方ありません。

■目地材と目地量のこと

それでは、きれいになった壁一面に目地材を入れていきましょう。

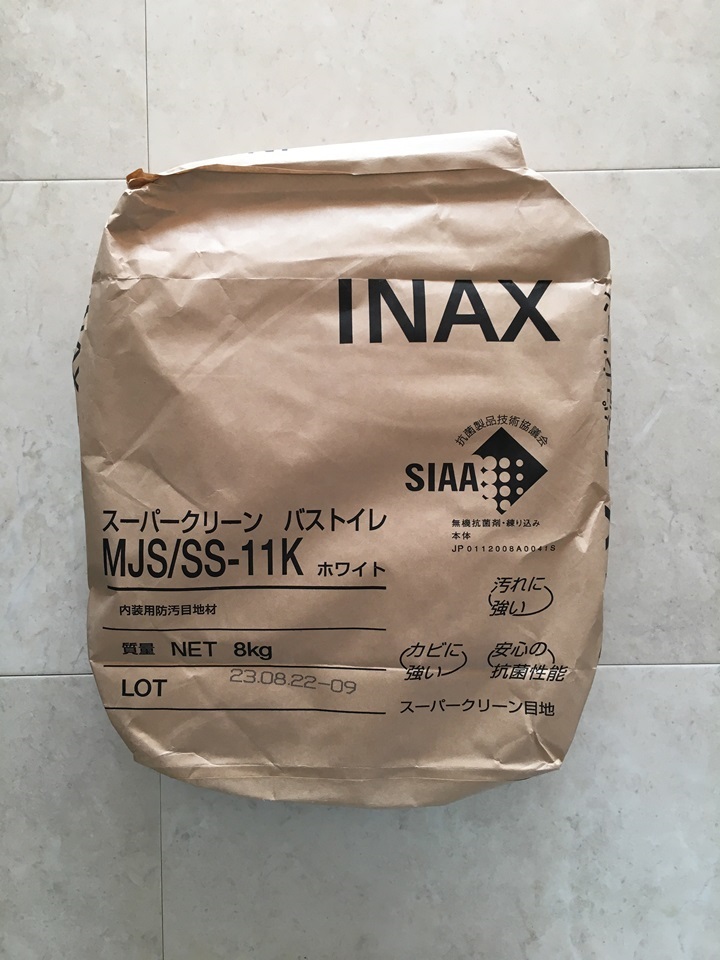

使うのはおなじみのこちらの目地材。

INAX(LIXIL)の「スーパークリーン バス・トイレ」の「ホワイト」です。

8キロと多めですが、頻繁にタイルDIYをやる身としては重宝しています。

少なめがお望みならこのへんとかでしょうか。

1キロと少なめなので必要に応じて買い足すことができるので便利かも。なお、今回の壁くらいの広さを施工するなら3、4袋は要ると思います。

以前も書いたとおり、目地入れをおこなう際は必要な目地材の計算が面倒なのですが、今回は計算せずにとりあえず1キロ練ることにしました。というのも、壁一面に目地を入れるにはかなりの量が必要になり、複数回に分けての作業になるのは目に見えています。なので、最初の1キロでどれくらい目地入れできるか確認してから、残りの面積に合わせて目地を練っていけば問題ないと考えたのです。

■一本一本の目地に指で目地材を入れ込んでいく

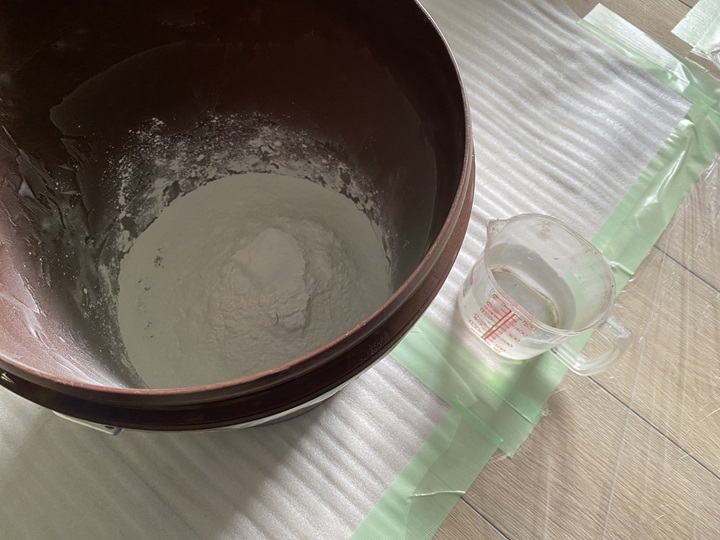

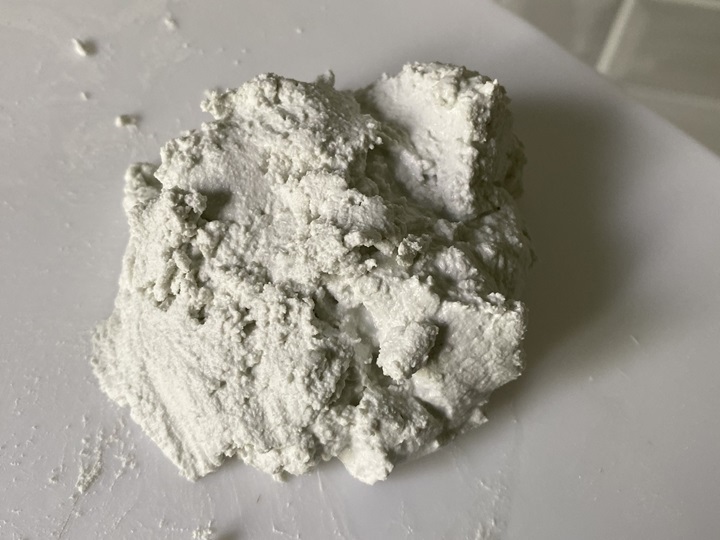

分量どおりの水で練った目地材です。

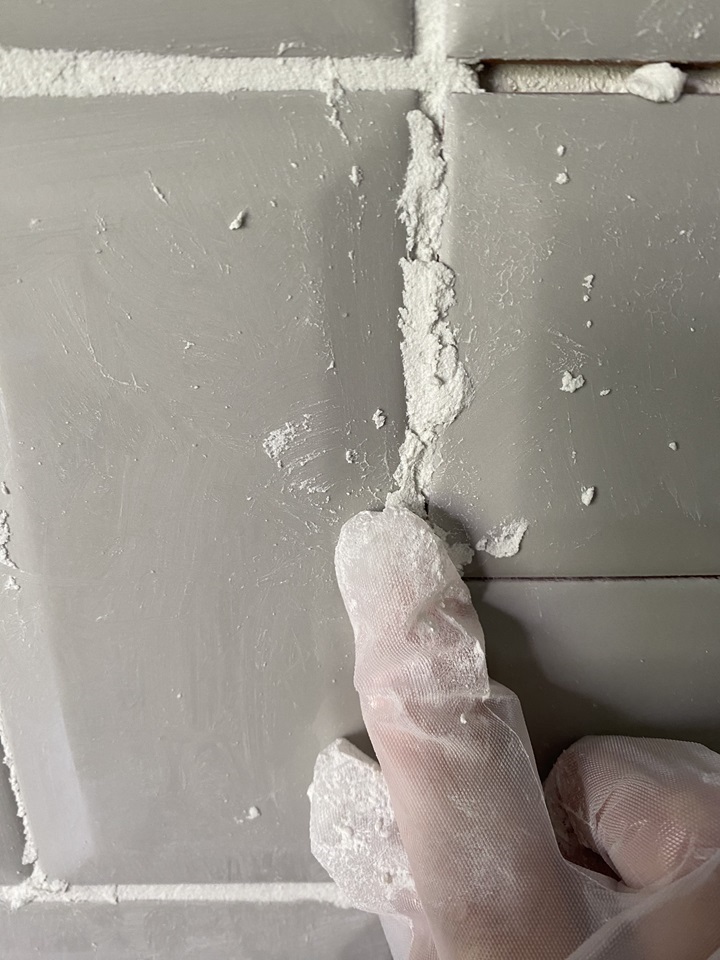

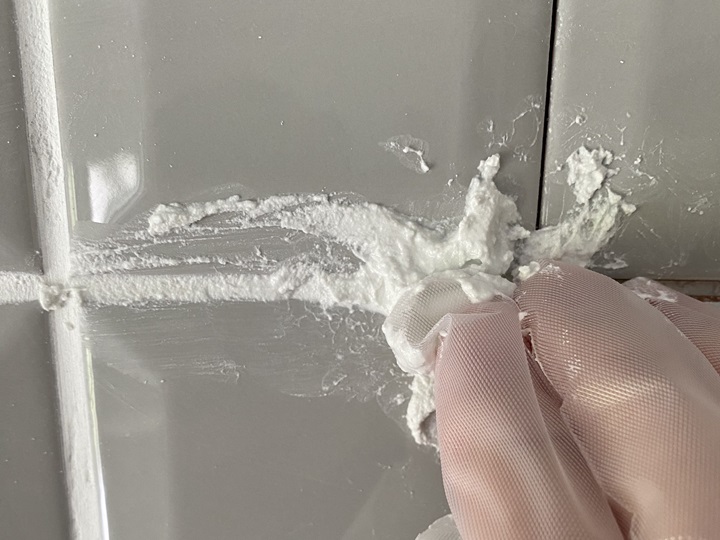

セオリーどおりならば、ゴムベラで目地に入れ込むところなのですが、

ポロポロとしてなかなかうまく入れられず……

指先を使って目地に押し入れることにしました。小粒のモザイクタイルとちがってサブウェイタイルはサイズが大きいので、目地部分だけを狙って目地材を押し入れていったほうがやりやすいのです。

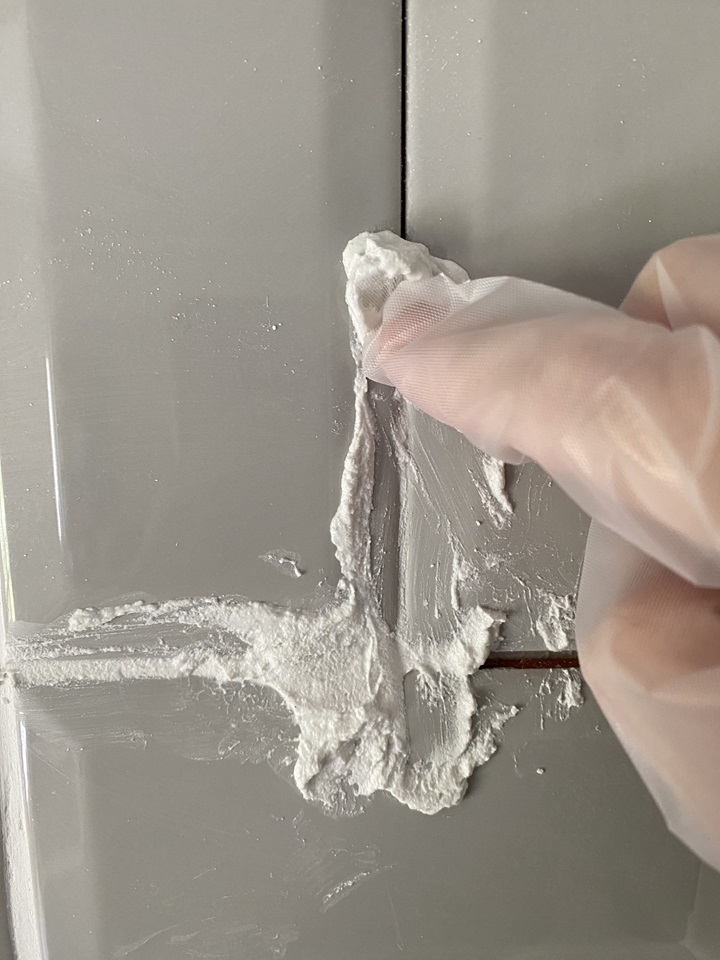

ざっくり入れたあとに、指先で軽くこすって表面をならして余分な目地材を削り落としていくのですが、そのぶん目地材がムダになるのがもったいない気もします。しかも、目地のひとつひとつに手作業で押し込んでいくので、とにかく時間がかかります。

3時間かけて6列弱にしか目地入れができませんでした。先は長い……。

■目地材を柔らかめに練ると作業しやすい

次に練った500グラムは気持ち(10%ほど)水を多めに入れてやや柔らかめにして作業してみました。

目地材は水を入れすぎると強度が下がってヒビ割れが入りやすくなるので、自己責任でトライしてください。

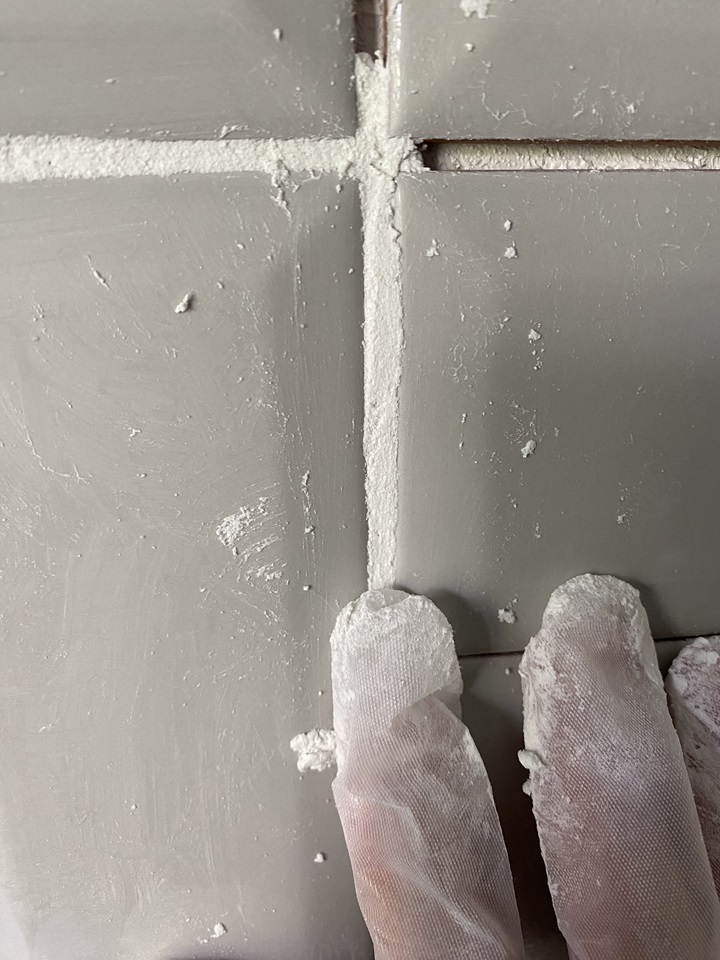

ちょっと柔らかすぎるくらいですが、これくらいのほうがボロボロこぼれずムダも出にくいです。はみ出た目地材をスッスッとのばして埋めながら進んでいくことができます。

柔らかいので目地なしでピッタリならべた部分の細いスキマにも押し込みやすいです。

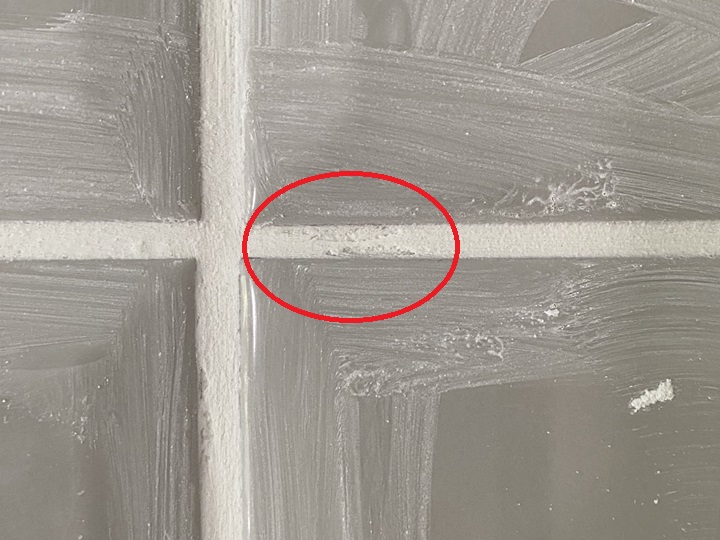

いきわたった目地材が乾いてきたら、

水に浸してぎゅっと絞ったスポンジで余分な目地材をふき取って整えます。

ときどき目地に欠けがあるところがないか確認して、

目地材を付け足します。

最後に布巾で表面の汚れをきれいにふいてあげましょう。

ツヤツヤとしてきれいな仕上がり。うまくできました。

■目地入れは複数回に分けてのべ12時間

さて、追加の500グラムで、

これくらいまで目地入れできました。先ほどが1キロで6列だったのに対し、500グラムで4列できたのを考えると、ムダを出さずに作業することに大事さを痛感させられます。

あとはひたすらこの作業を繰り返すだけなのですが、とにかく道のりが長い長い。

さらに500グラム追加してもう4列。

日をあらためて800グラムを練ってようやくフィニッシュ。合計で2.8キロの目地材を使いました。

これまで使った目地材の量から推測して練ったので、ほとんどムダを出さなくて済みました。

目地入れにかかった時間はのべ12時間ほど。僕のタイルDIY歴の中ではダントツの長時間作業です。

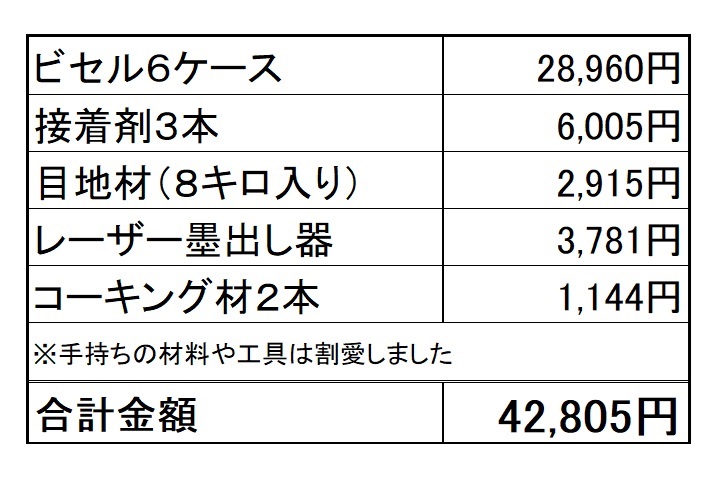

一方、かかった費用はというと…

手持ちの道具や材料については割愛していますが、それらを含めても5万円ほどで済むでしょう。これだけの広さを施工したわりには安かったと思います。

■右端に残ってしまったスキマは板材で埋める

しかし、まだ終わりではありません。

壁の右端に残ったスキマを処理しなければならないのです。プロならばカットしたタイルで埋めるのでしょうが、何十枚もカットする気にはなれませんから、

木材をカットし、

ボンドを塗って張り付けて、

ノボクリーンで二度塗りしてみました。

思ったよりもごまかしが効いたような気がします。手を抜くための手法でしたが、悪くない結果でした。

■コーキングで仕上げして完成

最後に、タイルと壁の間にコーキングを打ちましょう。

ヤヨイ化学の「ジョイントコークA」のホワイトを使います。

コーキングガン不要で使えるので素人DIY向き。

スキマを挟むようにマスキングテープで養生して、ジョイントコークを絞り入れ、

余分なコーキング材を指でぬぐいとります。

養生をはがしたら、ついに完成。

長い時間をかけたかいがあってなかなかクオリティの高い仕上がりになったと自負しています。

テーパーがかかった形状とバスケット張りのおかげで「いかにもサブウェイタイル」といった感じにならなかったのも個人的には気に入っています。

天気のいい日には窓の外の景色がツヤのあるタイル面に映り込んできれい。がんばったかいがありました。

次回はサブウェイタイル編の最終回。完成したタイル壁を活かしながら、棚や照明などを設置していきたいと思います。