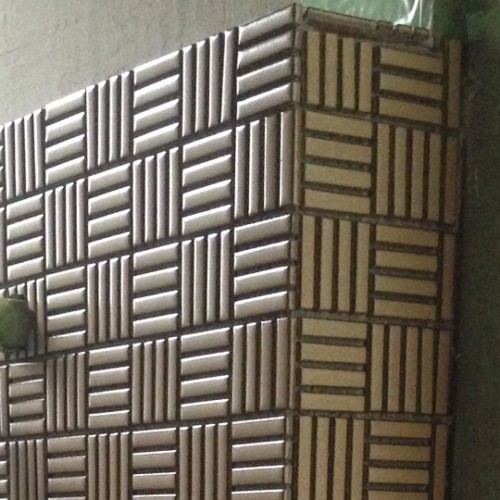

(656)小口平タイルを最低限のカットで洗面の壁一面に張ってみた

前回、フルリフォームでいくらかかったかについて書きました。

(655)コストダウンしてもフルリフォーム費用は350万円を超えた

この中でコストダウンのために外壁修繕で余ったタイルを洗面の壁に張ったことに触れました。

今回は、このタイルDIYについてリポートしたいと思います。

■タイルのサイズに合わせて壁を造作してもらうはずが……

僕のような素人が壁にタイルを張りたいと考えたとき、もっとも大事なのはその空間のサイズにあったタイルを選ぶことだと思っています。

たとえば、形が特殊なランタン型タイルや大判の六角形タイルも魅力的ですが、そういうタイルはカットなしにきれいに収めることはほとんどできません。

それよりも、施工する場所のサイズに収まりやすいタイルを選んでムリなく施工したほうが失敗しにくく、素人でもそれなりにきれいに仕上げることができるのです。

でも、今回は事情が異なり、タイルありきのDIYになります。

マンションの外壁修繕の際に大量に余ったオリーブグリーンの小口平タイルを用いることが前提です。

このタイル、昔から日本のさまざまな住宅やマンションに用いられてきたサイズで「縦60ミリ×横108ミリ×厚さ10ミリ」になります。

モザイクタイルなどとちがってサイズが大きいので、収まりをつけるのが難しいのが難点です。

そこで、リフォームにあたって洗面スペースの横幅について業者さんにリクエストを出しておきました。

「幅55cm(550mm)を確保」してもらった理由は、

タイルをヨコ向きに5枚を張り付けてピッタリに収めようと考えたからです。

ところが、いざ工事が途中まで進んだ段階で現場をのぞきにいくと、

できあがった壁の横幅は約525ミリになっていたのです。これじゃあ、横並びに5枚張ることはできません。現場監督さんからは平謝りされたものの、ここまで進んだ工事を差し戻すことなんてできるわけもなく……もう一度計画を練り直すことになりました。

■タテ向きにならべればきれいに収まるとわかった

不幸中の幸いは、タイルの向きをタテに変えたら、なんとかカットなしで収まりそうだとわかったこと。

先ほど書きましたが、小口平タイルは短辺の長さが60ミリなので8枚ならべることができます。

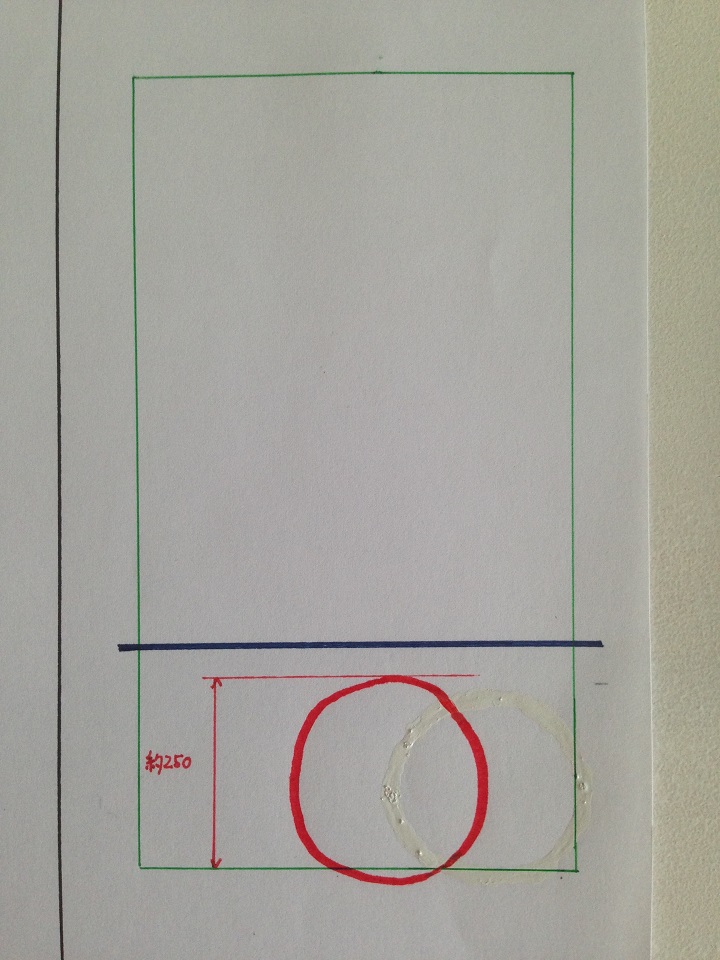

壁の横幅525ミリから60ミリ×8枚を引くと残りは45ミリで、これをうまく目地に割り振ってしまえばよいというわけ(なお、今見直すと、両サイドの7ミリの余白は誤りで正しくは他の目地と同じく5ミリだと気づきました)。

以前、サブウェイタイルDIYのときにも書きましたが、大判のタイルは一枚一枚張り付ける手間はかかるものの、目地幅を自由に決められる柔軟性があるのはメリットです。

一方、タテ方向の収まりはというと、

壁の高さは約211センチ。

検討した結果、長辺108ミリのタイルに3ミリの目地を取ると仮定し、19枚張って1センチほど余白ができる計算で、こちらもきれいに収まる見通しが立ちました。

気になるのは壁からにょきっと突き出た給水管とタイルの絡み。この管がタイルをまたぐ位置にくると複雑なカットが必要になってしまいます。

採寸して収まりを検討した結果、目地幅を工夫して張ればタイルカットは2か所だけで済むとわかりました。

赤で示した配管と絡むタイル2枚だけのカットなら、なんとかなりそうです。

タイルのどの位置でカットするかを原寸大でメモって確認してから、

けがき線を入れて、

ハンマーで割ってカットしました。

詳しくは過去の記事をどうぞ。

このやり方はグラインダーのような電動工具も不要なので試しやすい反面、

カットの精度が低く、失敗もしやすいデメリットがあります。

よりきれいで精度の高いカットを求めるならば、グラインダーを使うべきでしょう。

ただ、この方法は素人が試すには危険が伴いますので、細心の注意が必要であることはどうぞお忘れなく。

■スペーサーを活用して収まりの最終確認をおこなう

さて、タイルカットが完了したら、いよいよ接着といきたいところですが、最後にもう一度配管まわりの収まりを確かめたいと思います。

こんなときに便利なのがスペーサー。

タイルとタイルの間にはさんで使います。目地を正確に取りたいときに役立つアイテムです。

これをかませながら壁にタイルを立てかけ、床から配管までの収まりを確認したところ、

ギリギリ収まらないことが発覚しました。

つまり、当初の予定よりも目地をやや狭く取る必要があるということです。スペーサーが使えないのは残念ですが、事前の確認に役立っただけでよしとしましょう。

■目地幅に注意しながらタイルを接着する

さあ、ここまできたら、あとは実際に張りながら収まりを調整するしかありません。

タイル専用ボンドを配管まわりまでまんべんなく塗り付け、

表面にクシ目を入れたら、いよいよ接着開始。

慎重に目地幅を確認しながら、タイルを張り付けます。

まず、最初の課題だった横幅の収まりは無事にクリアー。

続いては、配管に向かって伸ばすようにタイルを張りますが、先ほどのスペーサーの件を念頭に置いて、目地を狭く取るよう心がけながら接着していきます。

なんとかギリギリ配管の下に収まりました。

この高さに合わせて周囲のタイルを張り進め、

カットしたタイルも含めて配管まわりを無事に張り終えました。

ごらんのとおり、横の目地に対して縦の目地が太くなる張り方になっています。これをアンバランスと感じる方もいるかもしれませんが、個人的にはそんなに気になりませんし、このおかげで配管まわりのタイルカットが最小限で済んだことを考えると英断だったと思っています。

このままタテ方向に張り進め、

あとは壁の高さに対してタイルがちゃんとおさまるかが最後の心配ですが、

こちらもきれいに収まりました。事前に十分に検討したおかげで、わずか2か所のみのカットで壁一面にタイルを張り付けることができました。

翌日、いつもどおり目地入れして完成です。

前回書いたとおり、備品はほぼメルカリ&ヤフオクで手に入れた格安品を施主支給して安価に済ませました。タイルは余りもの、ボンドや目地材などの副資材もストックしてあったものを使って費用はほぼゼロ。タイル張りの洗面がリーズナブルにできました。

コストダウンだけでなく、タイルには空間をぐっとグレードアップしてくれるメリットがあるのでうれしいかぎり。次回は玄関土間にタイルを張り付けます。