(659)【後編】トイレ詰まりの対応に右往左往した挙句、交換になった話

前回、うちのマンションで起こったトイレの詰まりについてお話しました。

(658)【前編】トイレ詰まりの対応に右往左往した挙句、交換になった話

業者さんに流れる水の量を増やしてもらったものの、結局、詰まりが再発してしまい、最終的にはトイレ本体を交換してようやく解決しました。

今回は、詰まりの発生したトイレを別の部屋に移転して再利用しようと試みるも失敗し、再び詰まりが発生してしまい、挙句の果てにまたも交換となったという残念なエピソードを紹介します。

■他の部屋なら節水型トイレでもちゃんと流れると期待したが…

前回、詰まりが頻発したトイレは、実は先日ご紹介した和室風のリフォームを施した部屋に移転しました。

読者のみなさんは「これだけトラブルが起こったなら、再利用なんてしないで破棄するべきなんじゃないの?」と思われるでしょう。

それはもっともですが、僕には僕なりの理屈がありまして。

前回ご説明したとおり「新しい節水トイレと既存の(古い)配管との相性が悪く、詰まりが発生したのではないか」というのが業者さんの見立てでした。もともと勢いのあるフラッシュ式のトイレに合わせて設計された古い配管に対し、新しい節水トイレは水流が弱く、十分に流しきることができないということですね。

しかし、前回、詰まりが発生したウォシュレット一体型トイレとまったく同じ型のトイレが同時期に別の部屋に設置されているのですが、そちらでは何のトラブルも起こっていないのです。これは一体なぜでしょうか?

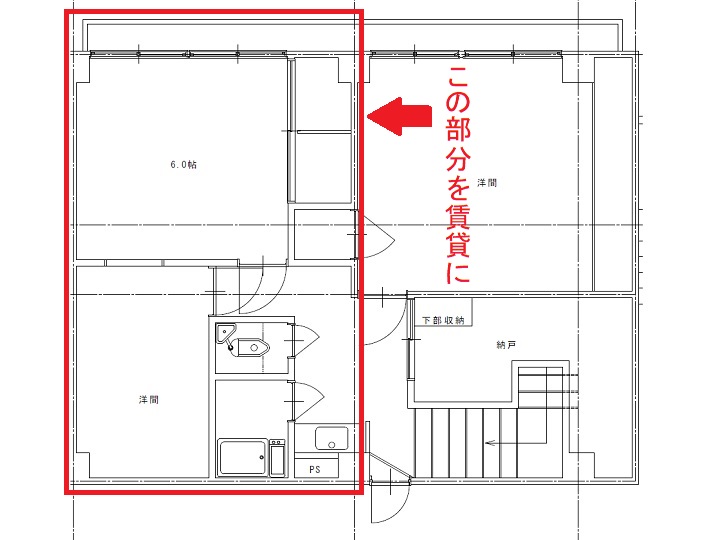

思い浮かんだのが、詰まりが発生した部屋が「イレギュラーな間取り」だったことです。

トラブルが起こったほうの部屋はもともと実家の一部であった大きな部屋の一部を賃貸に改造した部屋で、他の部屋と間取りが大きく異なります。

ということは、水道管の配管も、もともと賃貸用に造られた他の部屋とは異なるわけです。この配管の特殊性と新型の節水トイレという2つの要因が組み合わさって詰まりが発生したのではないかと考えたのです。

だとすれば、同じタイプのトイレが設置された別の部屋で詰まりなどのトラブルなどが一切起こっていないことの説明がつきます。

そこで、もともと賃貸用に造られた部屋でならば、この節水型トイレを再利用できるのではないかという仮説に行き着いたのであります。

折しも、あいにくの資金難の中、ボロボロの部屋をフルリフォームしなければならない困難な状況でしたから、トイレを移転して費用を少しでも浮かせることができたなら、それだけで助かるという思いもありました。

そんなこんなで、自分の仮説が正しいことに賭け、問題があるかもしれないトイレを別の部屋に移転することを決めたのです。

■移転したトイレでも詰まりが発生し、メーカー点検を受けることに

幸い、移転してしばらくの間は何の問題も起こりませんでした。

トイレの詰まり問題を忘れかけた一年後、再びトイレが詰まったという知らせを受けたのです。

前回ご紹介したシリコン製のトイレクリーナーを持参して対応し、その場は乗り切ったものの、怖れていたトラブルが起こってしまった以上、すぐに対応が必要だと考えました。

前回、トイレを見てもらった業者さんに話してみたところ、今度はメーカーによる点検をすすめられました。詰まりが再発した以上、トイレ本体に問題がある可能性もあり、製造メーカー(リクシル)に見てもらったほうがよいという判断でした。

というわけで、メーカーの方に来てもらい、僕も立ち会って点検してもらうことになりました。

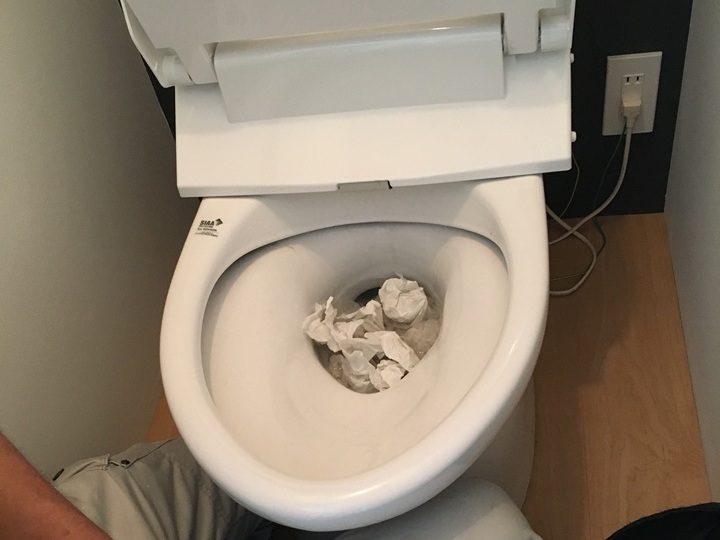

おもむろに持参したトイレットペーパーを丸めて便器に入れていきます。聞けば、トイレには「これだけのペーパーがきちんと流れないといけない」という基準が定められていて、それが75センチのトイレットペーパー×7枚なのだとか。

「さすがにこんなに使わないのでは?」と思ってしまう量に見えますが、実際に流すときは汚物の量が加わるのでその分も含めた量を想定しているんだそうです。

流してみるとなんとか流れましたが、いまひとつ元気のない流れ。これだと詰まるときはあるかも、という印象です。

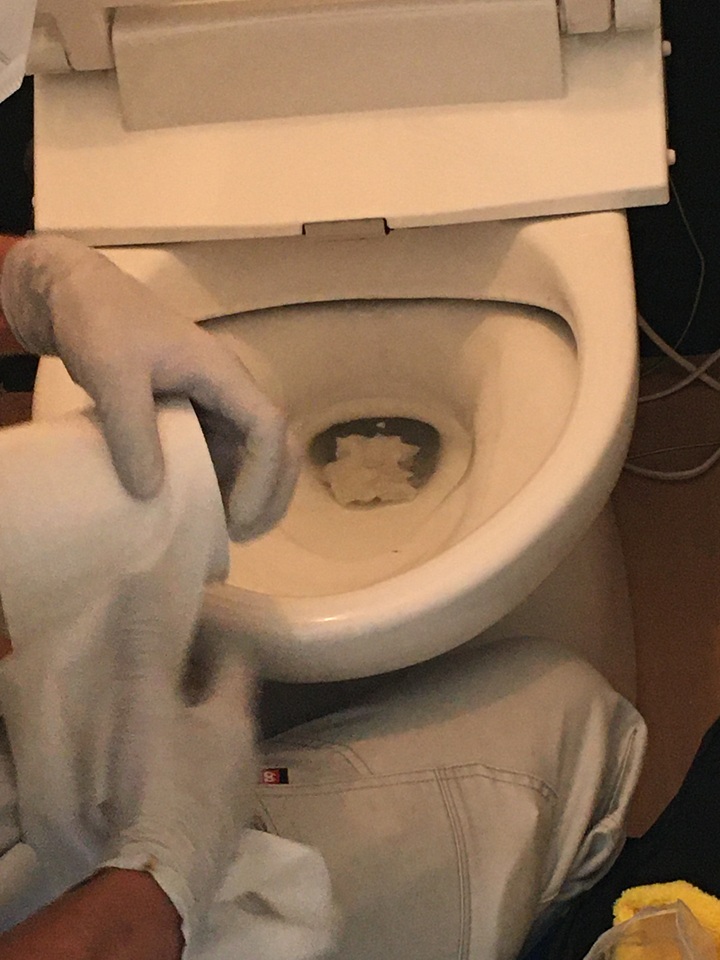

しかし、はっきりとわかる故障は見当たらず、今できることとして「流す水の量を増やす」対応策を提案されました。でも、前回、「タンクの中のチェーンを調整して流れる水を増やしたはず」と思ったのですが、今回は「パーツを交換して水量を増やす」んだそうです。

そのパーツがこちら。

便器の中に組み込まれている「水位調整筒」というんだとか。これを長さの短いものに交換すると、流す水の量が増える仕組みになっています。

具体的な量としては、交換前が「大で6リットル」だったのが「大で8リットル」に増えます。パーセンテージでいうと「水量33%増」になる計算です。そのぶん水道代も増えてしまいますが、入居者さんからはご快諾いただけました。

交換後に先ほどと同じトイレットペーパーを入れて流すと、前よりもスムースに流れた感じがしました。

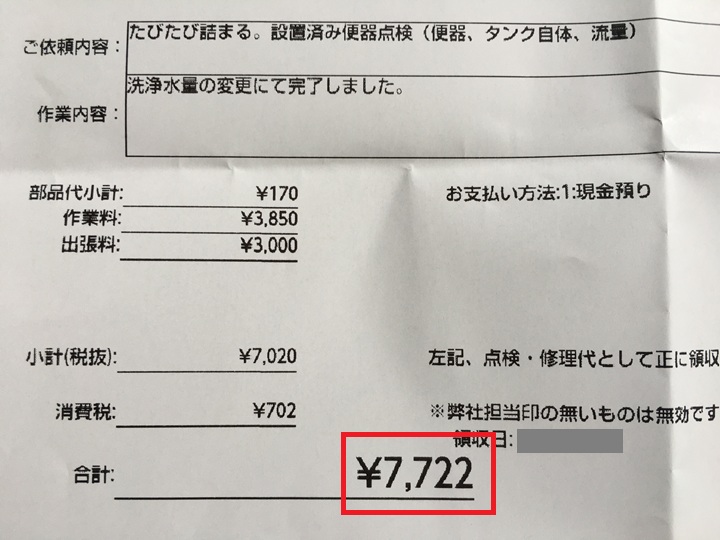

かかった料金はというと、

「水位調整筒」の部品代が「170円」、作業料が「3,850円」、出張料が「3,000円」、ここに消費税が加わり合計「7,722円」でした。

これで状況が改善されることを祈りつつ様子を見ることになりましたが、残念ながら、その期待はまたも裏切られることとなるのでした。

■結局、トイレ本体を交換する解決案しかなかった

メーカーさんによる点検から3か月ほど経ったある日、入居者さんから再びトイレが詰まってしまったという連絡を受けたのです。

この知らせで、僕は「賭け」に負けたことをはっきりと悟りました。

「新しい節水トイレと部屋の古い配管との相性が悪かった」という見立てに賭け、「別の部屋でならばちゃんと節水型トイレが機能するはず」と移転した僕の判断は誤りだったのです。

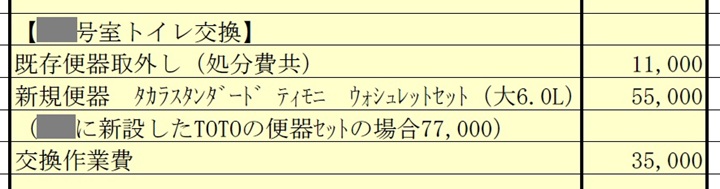

もはや再びトイレ本体を交換するしかなく大枚をはたいての工事となりました。業者さんに提案してもらったのはもちろん節水型ではなく、ちゃんと流れる水量の大きいタイプ(タカスタンダードの「ティモニ」)だったこともあり、今回もトイレ本体の交換でようやく詰まりが解決したのでした。

工事費用は合計で「101,000円(税別)。

費用も痛手でしたが、僕の判断で新しい入居者さんに不自由をかけてしまったことも心苦しく、こんなことになるならば問題のあるかもしれないトイレを使いまわしたりせず、おとなしく新しいトイレを設置してもらうべきだったと後悔しました。これもひとつの経験と思って今後に活かすしかありません。

何度も詰まりを起こした件のトイレは今度こそ廃棄されました。二度にわたって交換で問題が解決したことを考慮すると、やはりこのトイレ自体に何らかの問題があったのかもしれないと感じます。先ほども述べましたが、節水型トイレと古い配管との相性については不透明な部分も多く、それがどのていど今回のケースにあてはまったのかもわかりません。

くりかえしになりますが、同じ型のトイレが設置され、10年間にわたって一度も詰まりが起こっていない部屋もあるので、やっぱりわからないことだらけです。

ただ、うちのような築古マンションでは、節水性能を追求したタイプよりも、オーソドックスであるていど水量の大きいノーマルなトイレを設置するほうがリスクが少ないのはまちがいないと言えます。

以上、すっきりと疑問が解消する説明でなくて申し訳ないのですが、参考になれば幸いです。