(632)便器を外さずにトイレの床にタイルを重ね張りしてみた

引き続き世田谷の自室のトイレのリフォームの話です。

前回、背面の壁の収納をスプレー塗装でオレンジに塗りました。

(631)家具をスプレー塗装してできた色ムラを必死にリカバーする

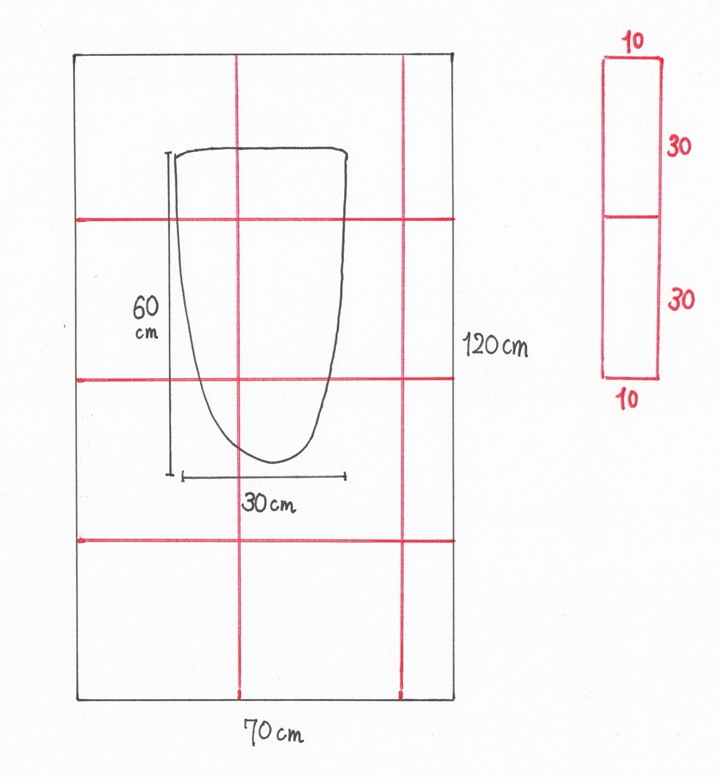

今回は床にオレンジのモザイクタイルを張りたいと思いますが、大事なのが「便器を外さないで既存の床の上にタイルをうまく張ることができるのか?」ということ。

先日も書きましたが、本来ならばトイレの床の模様替えは便器を外しておこなうのが定石です。

配管部分をのぞいて全体にタイルを張り、上から便器を設置すれば、

文句なしにきれいに収まります。

とはいえ、我が家のように暮らしながらのDIYではトイレを取り外して設置し直す工事はそう簡単にはおこなえません。

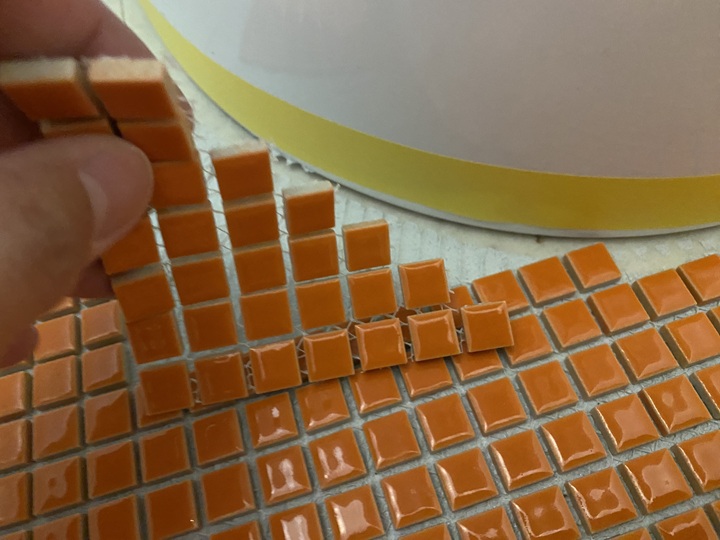

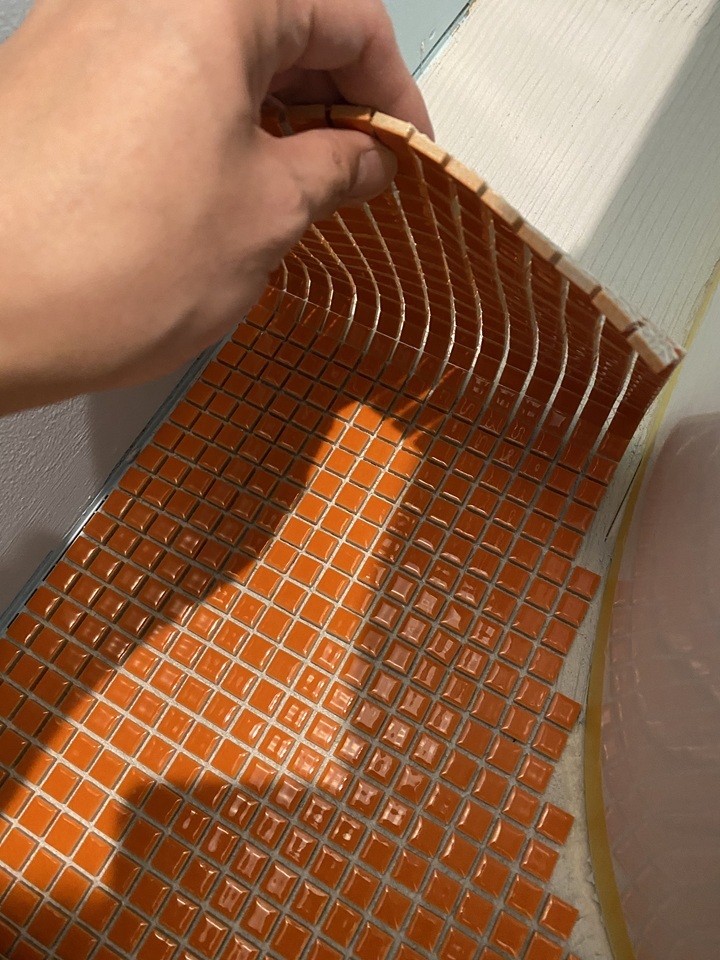

便器をそのままでタイルを張れないかと考えた結果、一辺が10ミリに満たない小粒のモザイクタイルを選ぶことにしました。

大判のタイルだと丸い便器に合わせてカットしなければならず、とても自分の手には負えませんが、小粒のタイルを便器に沿って並べるだけならば僕の技術でも可能だろうと判断した次第です。

色はオレンジ。

さて、便器はそのままでうまくタイルを張ることができるのでしょうか。

■採寸、数拾い、オーダー、仮置き

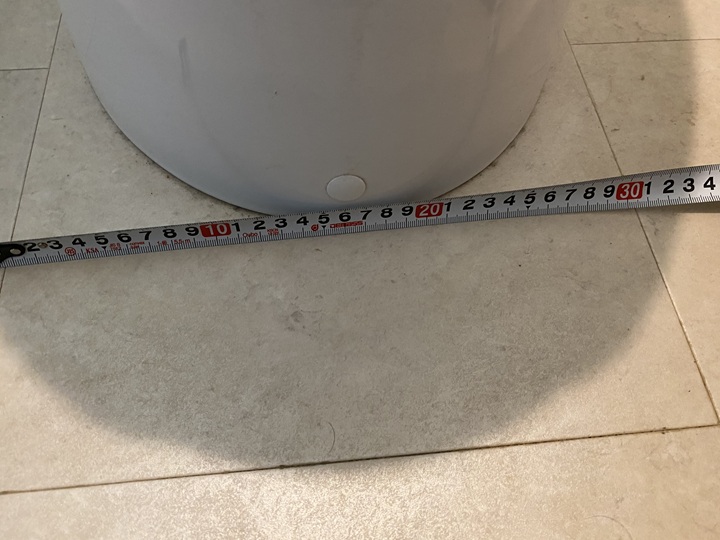

まずは採寸から。

必要になるタイルのシート数を決めるためなので、ざっくりでOKです。

結果、30センチ角のシートが8枚でギリギリ足りるだろうと判断しました。

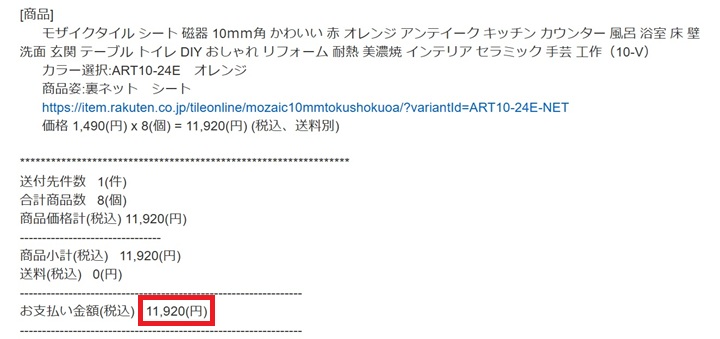

1シート「1,490円」が8枚で「11,920円」でした。ひとまわり大きいサイズのモザイクタイルとくらべるとやや高めの価格です。

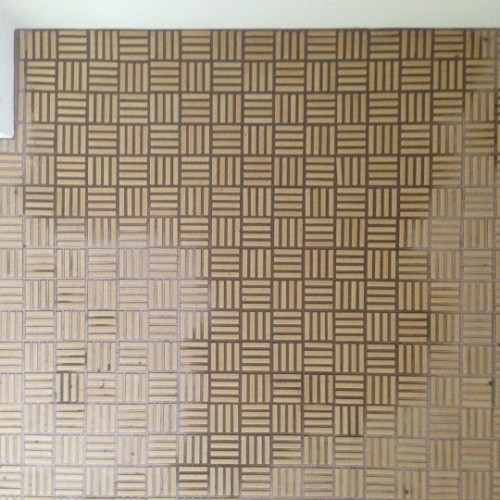

こちらが届いたタイル。小粒ですがシートになっているので施工は簡単。

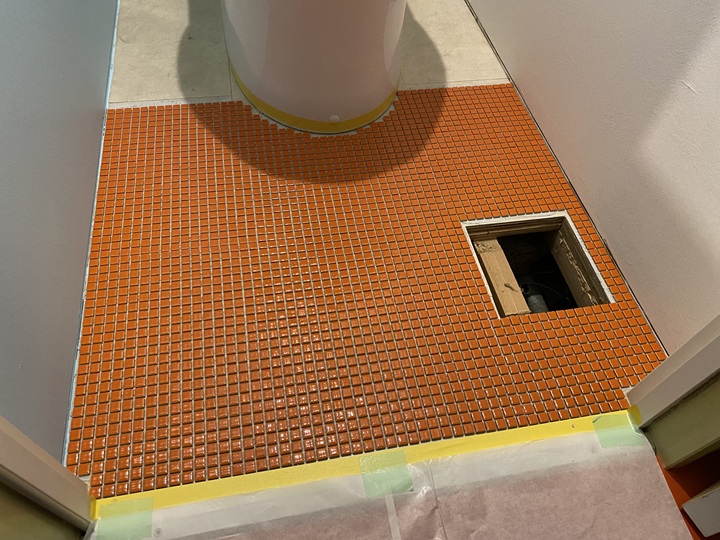

1シートずつ仮置きしていきます。ちなみに、右横にあるのは電話回線のメンテのための点検口。小粒タイルならこういうイレギュラーな場所にも張りやすいのです。

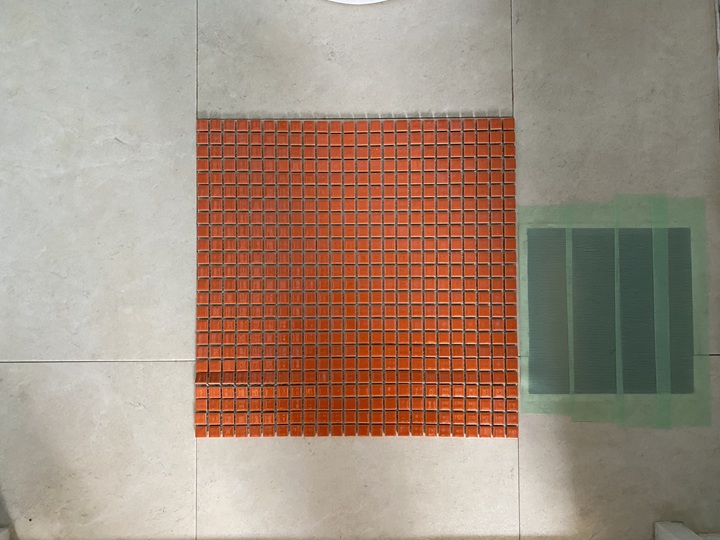

置いてみると、どこで便器に干渉するか、はっきりわかりますから、

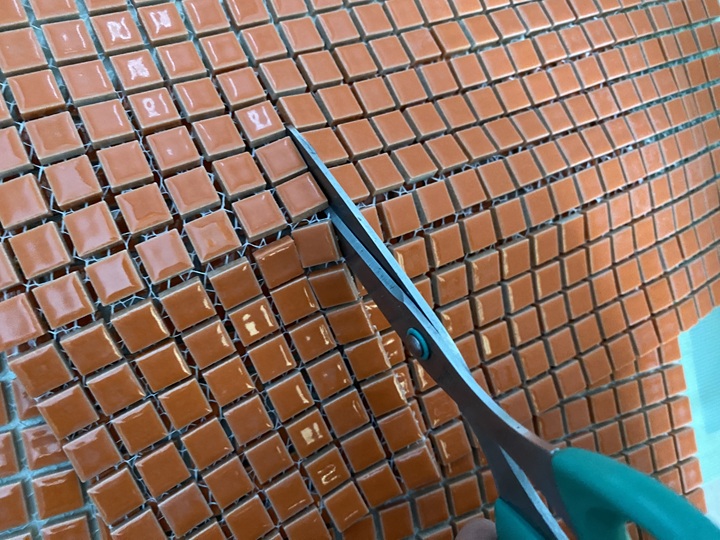

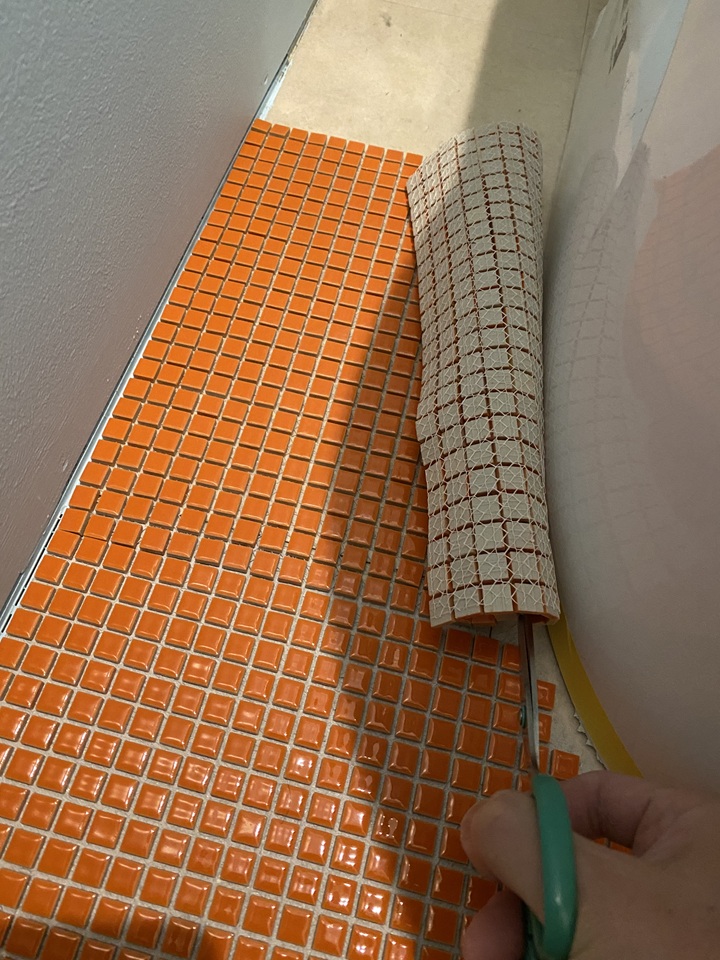

ハサミでカットしながら、シートを整形していきます。

なんだかドット絵でも描いている気分。

半分まで仮置きが完了しました。本来ならば奥まで仮置きするところですが、ひとまずここまでで接着作業に入ります。

というのも、一度に奥まで張り付けてしまうと、奥を作業する際に手前のタイルの上に手や膝をつくことになり、接着したてのタイルがズレてしまうリスクがあるからです。

かといって、奥から張り進めて手前に向かうと、最後に収まりが悪い部分が出てしまったときにそこがモロに目立つことになるのでそれは避けたい気持ちがあるのです。

■2回に分けてタイルを接着する

では、接着作業に入りましょう。

いつもと同じタイル専用のボンドをコテで塗り広げていきます。僕が使っているのはこれ。

タイルメントの「フレックスマルチ」です。

「表面がツルツルのフロアタイルにタイルがくっつくの?」と思う方もいるかもしれませんが、この種のボンドはかなり粘り気があって、ツルツルのタイルの上から重ね張りすることもできるのでフロアタイルの上に接着しても十分な強度が得られると思います。

ただし、これはあくまで素人がDIYで床に張る場合の話。もし強度と精度にこだわるならば、既存の床材をはがして下地をあらわにしてから張るのがまちがいないでしょう。

さて、ボンドにクシ目をつけたら、

先ほど仮置きしたとおりにタイルを接着します。

仮置きしてあらかじめ収まりを確認しておけば、さして難しい作業ではありません。

前半分にタイルを張り終えました。

半日から一日ほど待って接着剤が固まったことを確認してから、足場代わりに段ボールなどを敷いて後ろ半分の接着をおこないます。

同じ要領でタイルシートをカットしながら仮置きしていきます。

タイルが足りなくなることもなく、奥までならべることができました。よかった。

収まりに問題がないことを確認したら接着です。

床に手足をつきながらがんばって奥までボンドを塗り、

ズレのないよう慎重に接着します。

タイルの接着が完了したところ。きれいに張れました。

■便器をそのままでタイルを張ることのデメリット

が、それはあくまで目に見えるところの話。トイレの裏側にスマホのカメラを突っ込んで撮影してみると、このありさま。

便器を挟んで回り込むようにタイルを張っているので、どうしても最後は帳尻が合わなくなりがちなのですよね。目には入らない場所なので問題はないのですが、もし奥から張り進めて手前がこの状態になったら大惨事。二回に分ける手間を惜しまず、手前から張り始めて正解でした。

ふつうに立って眺めると、タイルの並びが破綻している印象はしません。便器を外さなくても、それなりなクオリティでタイルを張れるとわかって満足です。

オレンジのタイルと左手の壁のスカイブルーとの相性もなかなか。

なお、目地入れについては次回詳しくお話しますが、便器まわりはコーキングで仕上げることにしました。交換などの際にタイル目地を壊さずにコーキングをはがして便器を取り外すことができるようにするためです。

ご注意いただきたいのは今回のように便器を外さずにタイルを張ってしまうと、もし便器を交換する際に異なる形の便器を設置しようとすると、新しい便器がタイルと干渉してしまってうまく取り付けられない可能性があること。うちのマンションでは基本的にTOTOのオーソドックスなモデルを採用しているので心配はないと思っていますが、形に特徴のある便器をお使いの方はリスクを承知の上でトライするべきですね。

見た目の仕上がりの話をすると、一面に張ったタイルの上から便器を設置した場合とくらべると便器とタイルが接する面のガタガタ感は否めませんが、まあ、それは便器の着脱の手間を省いたがゆえのことで仕方ありません。

寄って見ると目立つ粗も、ちょっと離れればほとんど気にならないのはいつものこと。次回は青いタイル目地を調色して目地入れをおこないます。