(657)玄関土間のサイズに合わせて70角タイルを選ぶ

前回の洗面に引き続き、タイルDIYの話です。

(656)小口平タイルを最低限のカットで洗面の壁一面に張ってみた

今回、タイルを張るのは玄関土間です。テーマは「スペースのサイズに合わせたタイル選び」。

前回も触れましたが、素人によるタイルDIYにおいて失敗を避けるコツはムリをしないこと。具体的にいえば、施工するスペースにピッタリとハマるサイズのタイルを選び、タイルカットなしで済ませるということです。

となると、小粒のモザイクタイルを選ぶことになりがちなのですが、今回の土間はラッキーなことに大きめの70ミリ角のタイルがピッタリとレイアウトできました。以下、タイル選びを中心にご説明します。

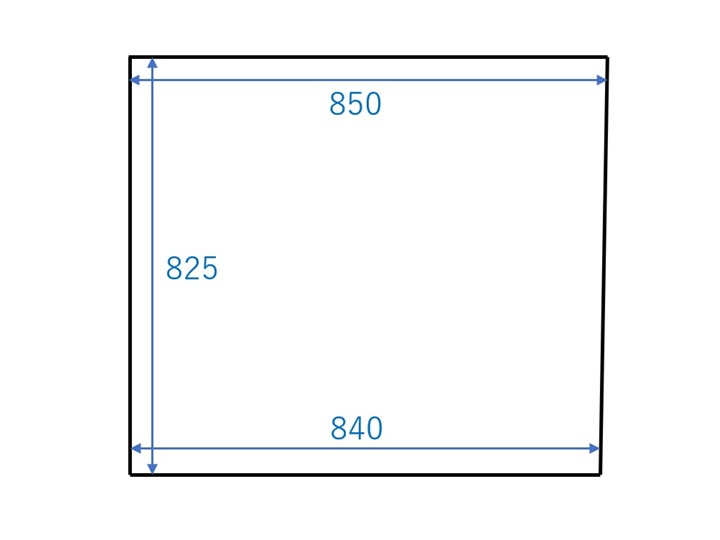

■何はともあれ、まず採寸

まずは施工前の玄関土間をごらんください。

以前、書いた記事でもご紹介いたしましたが、タイルの種類は本当に豊富で、さまざまな選択肢があります。好きなタイルを選びたい気持ちをぐっとおさえて、まずは現場の採寸をおこなってサイズをしっかりと把握しましょう。

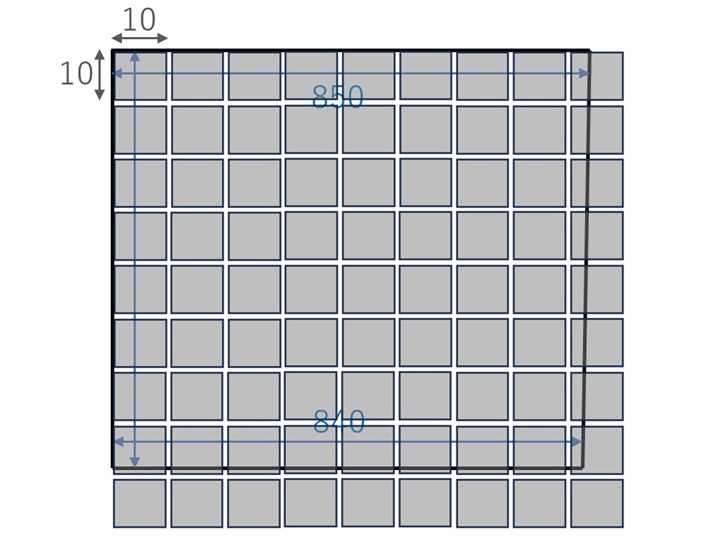

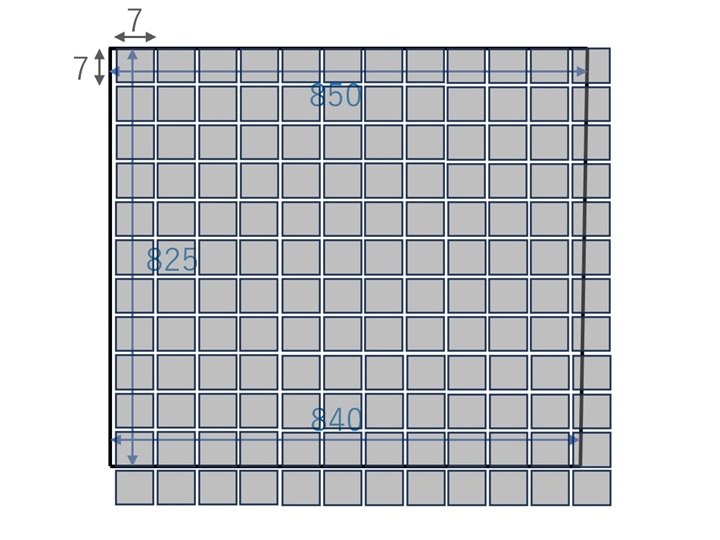

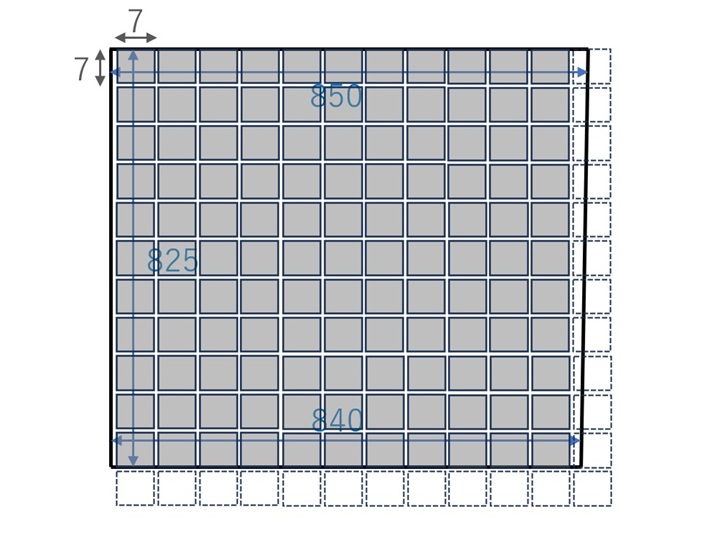

横幅は840/850ミリ、奥行きは825ミリ。

横幅については、手前と奥でバラつきがあるので、厳密には台形型だとわかりました。

■小粒のタイルならばどんなスペースにも収まる

さて、このスペースにピッタリとハマるタイルを選ばなければなりません。

いちばん簡単で確実なのは小粒なタイルを選ぶことです。

僕がもっとも愛用しているのが、10ミリ角でカラーバリエーションも豊富なこのタイル。

土間にこそ施工したことはありませんが、

ニッチのような複雑な空間に張ったり、

キッチンツールバーのビス穴だけを避けて壁に張ったりと、うちのマンションでは頻繁に採用してきました。

小粒のタイルといえば、こちらもおすすめ。

toolboxの「ピクセルタイル」で、15ミリ角という小サイズ。

こちらは土間に施工したのですが、とても張りやすかったです。

初心者がタイルDIYするならば、以上のような小粒タイルを選ぶのがよいでしょう。

■大判のタイルでうまく収まるタイルを探す

しかし、もっと大判のタイルを張りたいと思うこともあります。

モザイクタイルではなく、もっと大きいタイルの中で今回の土間のサイズにマッチするサイズがないか探ってみました。

土間タイルというと30センチ角の大判タイルがポピュラーですが、

さすがにこれははみ出てしまってムリ。

100ミリ角=10センチ角もオーソドックスなサイズですが、

残念ながら中途半端にはみ出たり足りない部分が出てしまいます。

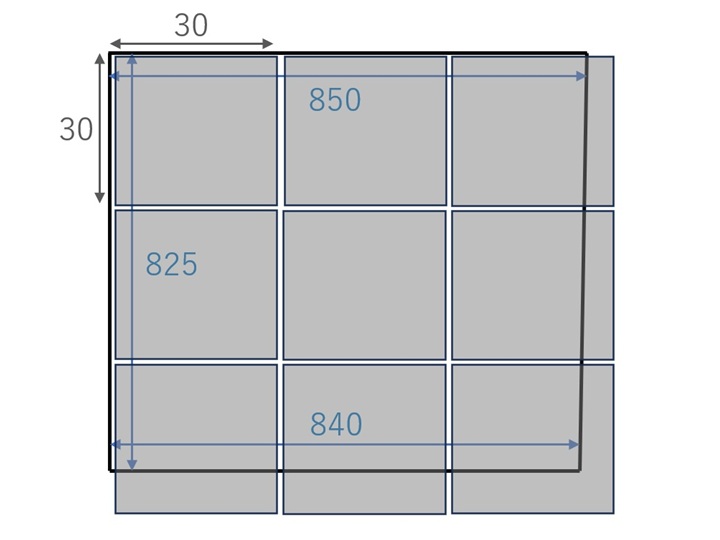

では、もうワンサイズ落として70ミリ角を選んでみたらどうでしょうか?

これはなかなかよさそうです。

ワンシートが4列×4列(の16枚)なので、タテ・ヨコともに端の1列を切り離すと、ほぼピッタリ収まるのです。

これで心は決まりました。

選んだのはtoolboxの取り扱う「古窯70角タイル」です。

【toolbox】古窯70角タイル

色と質感は数種類ありますが、今回のリフォームのアクセントカラーに合わせて写真右端の「ミッドナイトグレー」を選びました。

ちなみにこのタイル、toolbox以外のショッピングサイトを探すとその他のカラーバリエーションを見つけることもできます。

価格的にはtoolboxのほうがリーズナブルでおすすめなのですが、toolboxで扱いのない色を求める方は他をあたってみてもいいかもしれません。

なお、僕がtoolboxで購入した当時(2019年)には1シート500円(税込み)で9シート購入して4,500円。送料を加えて「5,200円」でした。値上がりした現在でも1シート620円なので、いまだ最安値タイルのひとつと言えるでしょう。

■サイズの合ったタイルを選ぶと施工もしやすい

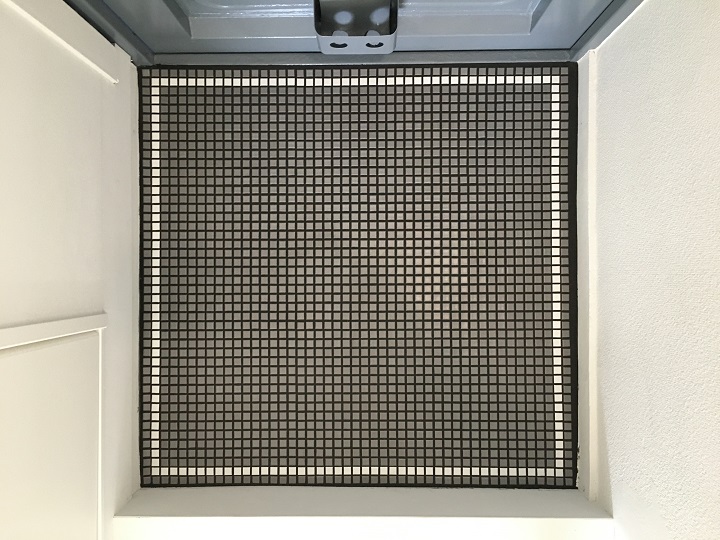

届いたタイルがこちら。

ここから先は、以前ご紹介した土間タイルの施工方法と変わりません。詳しく知りたい方は過去の記事をどうぞ。

今回の記事の主題はタイル選びですので、施工の模様は駆け足でお届けします。

届いたタイルシートを土間に合わせて切り離し、

仮置きして収まりに問題ないことを確認したら、

ボンドを塗って接着します。

仮置きどおりに接着完了。

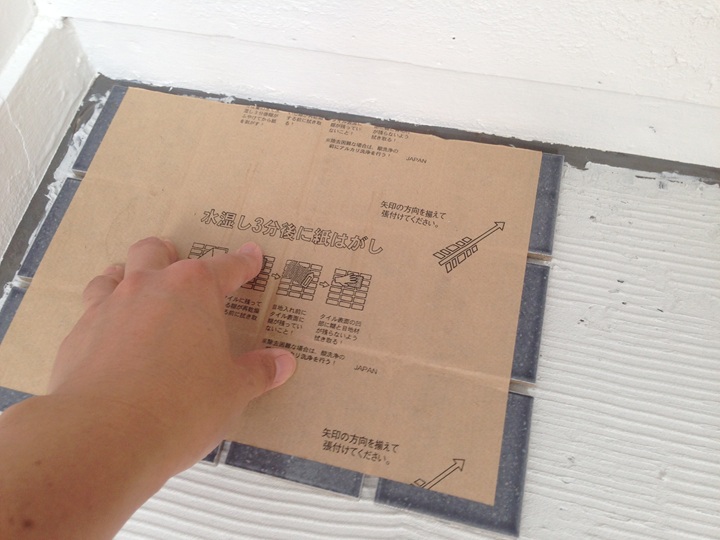

表面のシートを濡らしてはがすと、

もう完成イメージが見えてきました。

ボンドが乾いたら、続いて目地材を練り上げ、

目地に入れ込んでいきます。小粒タイルとくらべて、大判のタイルは目地が埋めやすいと思います。

表面に残った目地材をふいて作業完了。

しっかりとふき上げると、窯変タイルならではの独特の表情が際立ちます。

ドアポストと色もそろってきれいにまとまりました。

こうしてふりかえると、やっぱり収まりのよさが実感できます。

70角というそれなりに大きいサイズのタイルですが、一切カットしていないので非常にすっきりきれいに見えるのです。サイズへのこだわりが仕上がりのクオリティにつながったのだと思っています。

ついつい形や色だけで選びがちなタイルですが、ぜひサイズと収まりにも注目して選んでみてください。