(693)【note再録】『ヒルサイドテラス物語』は「ノブレス・オブリージュ」の物語である

今回は、noteからの再録記事をお届けします。

【note】『ヒルサイドテラス物語』は「ノブレス・オブリージュ」の物語である

以下、noteに掲載した記事とまったく同じ内容ですので、お好きなほうでお読みいただければと思います。

***

『ヒルサイドテラス物語』は「ノブレス・オブリージュ」の物語である

今から八年ほど前、2017年のこと。中目黒から渋谷に向かって散歩している途中だった。

目黒川を渡って目切坂(という名前だとあとで知った)を登り、旧山手通りに出たあたりで、前を歩くご婦人二人のおしゃべりが耳に入ってきた。

「ほらほら、ここもそこも、アサクラさんのところでしょ」

気になったのはやはり、自分と同じ苗字だからだった。調べてみると、このへんの大地主だそうで、朝倉不動産という会社が一帯を管理しているらしい。

地図を見ると、先ほどの坂を登り切ったところに「旧朝倉家住宅」なる重要文化財があるようだ。

訪れてみると、なるほど立派な日本邸宅である。

しかし、より一層興味を引かれたのは、隣接する店舗の窓から朝倉家住宅の庭の緑を臨むことができ、それが借景としてそれぞれのお店に素晴らしい雰囲気をもたらしていたことであった。

「ミナ・ペルホネン マテリアリ」は代官山を訪れるとよく立ち寄る店のひとつなのだが、店内の大きな窓から見える緑がインテリアのアクセントになっている。

同じ建物(C棟)の中にあるレストラン「クチブエ」は金土日しか営業していないが、窓ガラス越しに覗いた店内の奥にはやはり庭の木々を見出すことができた。

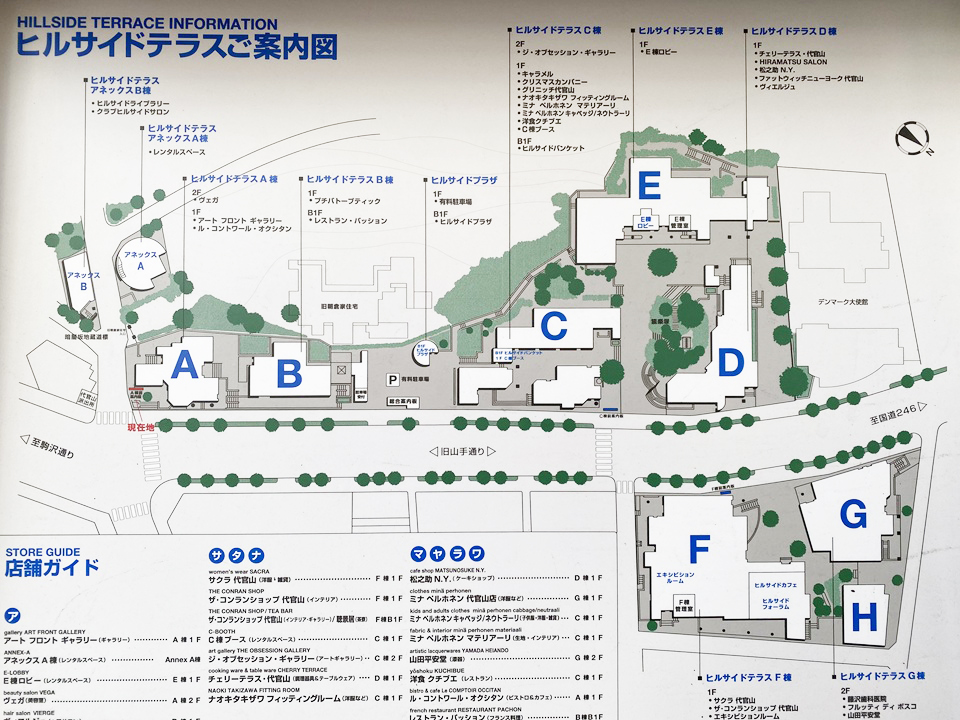

これらの店舗がならぶ一帯はヒルサイドテラスと名付けられている。地主である朝倉家(朝倉不動産)と建築家の槇文彦が二人三脚で何十年もかけて創り上げた建物群であるそうだ。昔からこのあたりをたびたび行き来してきたが、そんな有名な場所とは知らなかった。

八年前はそう感心しただけだったが、先日の記事でも触れたように「土地があったら、そこからどれだけ金を絞り出せるか」ばかりを皆が血眼になって追求し、競い合うように高層ビルを建てまくる昨今、自由が丘をしのぐ一等地で低層の街並みを維持し続けているヒルサイドテラスと施主の朝倉家というのは、ひょっとしてものすごい存在なのではないかと思うようになったのである。

かくして手に取ったのが『ヒルサイドテラス物語』(前田礼、現代企画室、2002年)だった(以下、ページ数のみを表記した引用はすべてこの本からである)。

朝倉家と建築家・槇文彦が半世紀以上にわたってどのようにヒルサイドテラスを創り上げてきたのかがわかりやすくまとめられ、スイスイと読めた。

文字だけでピンとこない部分については、同じく前田氏が編者となってさまざまな関係者の証言をまとめ、豊富な写真とともに紹介した『Hillside Terrace 1969-2019』(前田礼編、現代企画室、2019年)を参照した。

内容としては重複する部分も多いが、『ヒルサイドテラス物語』の出版は2002年なのでそれ以後の大まかな流れを知る意味でも参考になった。

他にも、ヒルサイドテラスにまつわる証言を集めた『ヒルサイドテラス白書』(槇文彦+アトリエ・ヒルサイド編著、星雲社、1995年)、槇文彦が自身の仕事と人生を平易な言葉で語った『建築から都市を、都市から建築を考える』(槇文彦、岩波書店、2015年)も参照した。

異常とも言える不動産バブルの中、ヒルサイドテラスが時代の波と一線を画する存在でいられるのはなぜなのか、を考える。

■先々代と先代の功績なくしてヒルサイドテラスはなかった

まず、『ヒルサイドテラス物語』の冒頭からヒルサイドテラスについて引用しておこう。

「日本を代表する建築家・槇文彦が三十年以上の歳月をかけて実現させた、旧山手通り沿い二百メートルにわたって展開する十棟からなる複合施設である」(13ページ)

一方、施主の朝倉家について。

「この地に先祖代々住み続けてきた地主である。明治より米屋を営み、後、不動産業に転じる。現在は、朝倉不動産を営み、社長は朝倉徳道、専務は朝倉健吾、二人は兄弟である」(13ページ)

「朝倉家と槇文彦が三十五年前に出会ったこと」(13ページ)でヒルサイドテラスが始まったのだが、第一章「ヒルサイドテラス前史」では、そこに至るまでの歴史が語られる。

もともと米店を営んでいた朝倉家を飛躍させた人物が、朝倉徳道・健吾兄弟の祖父に当たる朝倉虎次郎であった。虎次郎は商家としての感覚も活かしながら町議会員として渋谷区の開発・発展に寄与した人物だという。

その仕事の中でも特筆すべきは道路改良であり、「用地の買収にあたっては、自らの所有する土地を率先して寄付した」(29ページ)。

旧山手通りを幹線道路として幅員の広い道路に変えたのも彼の功績である。隈研吾の言葉を借りれば、旧山手通りは「もとをたどれば朝倉さんの私道だった」(槇、1995年、215ページ)のだ。

あの大通りからして朝倉家の持ち物だったとは驚きであった。

ヒルサイドテラスの成り立ちについて藤森照信から問われた槇文彦は「道路のおかげ」だと答えたそうである(前田、2019年、181ページ)。「山の手のお屋敷街で、こんなに広い道路がこんなにまっすぐ走るところはない、というのである」(前田、2019年、181ページ)。

槇自身が「そもそも立派な道があるから、それに沿って店舗やレストラン、文化施設をつくると、人が訪れやすい」(槇、2015年、58ページ)と語っているが、ヒルサイドテラスの基盤がすでに祖父の虎次郎の代に築かれていたというのは最初に押さえておくべきポイントである。

その朝倉虎次郎だが、昭和7年には東京府議会長に選ばれるまでになったものの、五島慶太も関わる疑獄事件に巻き込まれて逮捕され、政界を引退した。

その後継者が、朝倉徳道・健吾兄弟の父に当たる誠一郎である。虎次郎の弟・八郎の長男として生まれ、虎次郎に養子として迎えられた誠一郎は養父の逮捕にかなりのショックを受け、政治とは距離を置いて不動産業に専念した。当時の人口増加を背景に周辺で千戸を所有するまでになったというのだからなかなかの手腕である。

しかし、東京の空襲で物件の9割が焼かれ、その混乱の中で土地の多くも失うことになってしまう。さらに、戦後の民主化の影響で地主の立場は弱められ、家賃を取ることもままならない状態に追い込まれた。そこに追い打ちをかけたのが相続税で、朝倉家は泣く泣く自宅まで手放すことになった。

そう、冒頭に紹介した邸宅は現在は朝倉家の持ち物ではないのである。

大地主からの転落の象徴とも見えかねない自宅の売却であるが、実はこれは誠一郎の英断であった。

というのも、自宅を手放した代わりに旧山手通りの土地を残したからである。「自宅と事業用資産のどちらを残すか」(1995年、34ページ)という場面で、誠一郎は未来につながる後者を選んだのだ。

最近のリースバックやリバースモーゲージの流行を挙げるまでもなく、人は自分の家を手放したくないと思うあまり、愚かな判断を下しがちだ。朝倉家のように歴史のある邸宅を所有していればなおさらであろう。ここで自宅を切り捨てても未来につながる土地を残す判断ができたこともまた、ヒルサイドテラス前史において重要なポイントである。

もうひとつ、誠一郎の功績は息子の徳道が知己を得た建築家の槇文彦にすべてを任せると決断したことだろう。

「父は瞬間的に槇さんという人物を信用したんだと思う。(中略)父は父なりに人を見たのだろう。(中略)その頃は父も半ば引退するような気でいたから、「建築は槇さんにお願いして、それ以外のこともみんなで協力して槇さんに相談してやれ、兄貴分だと思え」というような具合である」(槇、1995年、40ページ)と息子の徳道が回想している。

いくら優秀なクリエイターでも凡庸なクライアントがあれこれつまらない口を挟んでは良いものはできない。槇文彦の才能を直感し、二回りも年下の彼にすべてを任せる決断をしたこともまた英断であった。

こうしてみると、祖父の虎次郎による道路改良、父の誠一郎による事業継承があってこそのヒルサイドテラスなのである。優れた街づくりは一代にしてならず、ということだ。

■人の縁を軸にした長期的な視野の街づくり

第二章「ヒルサイドテラスとまちづくり」では、槇文彦と朝倉徳道・健吾兄弟がともにヒルサイドテラスを築き上げていくさまが語られる。

ヒルサイドテラスを手がけようとしていた1960年代、槇文彦はすでに都市開発による高層化のリスクを予感していた。

「槇にとって、ヒルサイドテラスとは、こうした高層化・高密度化する都市をめぐる状況に対する提言であり、乱開発の橋頭保としての意味をもっていた」(64ページ)のである。

『ヒルサイドテラス物語』の著者・前田礼は箇条書きでヒルサイドテラスの特長を以下のようにまとめている(すべて65ページより引用)。

「ヒューマンスケールであること」

「自然や地形、周辺環境が活かされてあること」

「住居、店舗、オフィスが共存してあること」

「外に対して開かれてあること」

建築のコンセプトというものは、ともすれば一般人には理解しがたいものになりがちだが、これらの特長は明快である。もっと平たく言えば<建物が低く、緑が豊かで、皆が気軽に立ち寄れる>ということで、ヒルサイドテラスを歩いてみれば誰でも実感できるはずだ。

『ヒルサイドテラス物語』を読む前から、知らずとこの通りを何度も歩いてきた自分にとっても腑に落ちることばかりである。

特に重要なのが、もともと第一種住居専用地域であり店舗を作れなかったこの場所を、用途緩和の申請をおこなって住居と店舗が混在する「団地計画」としたことだった。

閑静な住宅街に店舗を作ると言えば環境を激変させる開発計画しか思い浮かばないが、実態はその真逆である。ヒルサイドテラスは、施主である朝倉家が店子とともに暮らしながら、四半世紀をかけてゆっくりと進められた。

テナント選びも「人と人の縁」をベースにしており、一般的なテナント募集とは異なるものだったという。

「当時、洒落たブティックもレストランもあるような地域ではなかった代官山で、朝倉兄弟は、このモダンな建物にふさわしいテナントを見つけてこなければならなかった」(76ページ)というのだから、地主だってラクではない。

弟の朝倉健吾は大学時代の同級生のツテをたどってフランス料理店「レンガ屋」を誘致する。「初期のヒルサイドテラスは「レンガ屋のあるヒルサイド」として有名になった」(77ページ)。第一期のテナントはすべてレンガ屋のオーナー・稲川慶子の友人で、人が人を呼ぶテナント募集だった。

続く第二期では、「ヒルサイドテラスの「商」の顔」(85ページ)ともいえるテナントの数々がC棟に入居する。

「トムスサンドイッチ」(閉店。現在は「クチブエ」)、「フローリストイグサ」(現在はG棟)、現在まで続く「クリスマスカンパニー」などである。

「トムスサンドイッチ」の佐藤友紀はB棟に住む友人のところに遊びに来ていたのが入居のきっかけだったそうで、これもまた人の縁でテナントがつながった。

「この建物が好きで入ったという感覚の共通性が、オーナーとテナント、テナントとテナントをつなげて」(87ページ)いたのだ。

テナントだけではない。若いクリエイターが集まって次々と事務所を開いたことで、アートや建築の拠点としての色合いも持つことになる。朝倉家もそれに積極的にコミットし、バックアップした。のちには音楽ホール「ヒルサイドプラザ」や大規模な展覧会もできる「ヒルサイドフォーラム」を設け、継続的に文化事業に力を入れている。

長期的視野に立って街をデザインできる建築家=槇文彦と、性急に利益を求めず人の縁を大事にする施主=朝倉家の理想的な組み合わせが、「スロー・アーキテクチャーと評される」(槇、2015年、63ページ)ヒルサイドテラスを生み出したのである。

■ヒルサイドテラスは「ノブレス・オブリージュ」の賜物である

『ヒルサイドテラス物語』の中身はざっくりこんな感じである。僕の関心に引き寄せたかたちにまとめたので、多少の偏りがあるのはご勘弁願いたい。冒頭に挙げた参考文献を読めば、当事者の証言をもっと客観的に把握することができるので、ご興味のある方はそちらを読まれたい。

さて、ここで冒頭に掲げた疑問=「異常とも言える不動産バブルの中、ヒルサイドテラスが時代の波と一線を画する存在でいられるのはなぜなのか」という問いの答えを書いておこう。

それはヒルサイドテラスが「ノブレス・オブリージュ」の賜物だから、である。

「高貴な身分のものには、社会全体に対して果たさなければならない責務が伴う」(君塚直隆『貴族とは何か』4ページ)というのが「ノブレス・オブリージュ」の意味で、字義的には「貴族」に適用される言葉だが、これを「地主たるもの、目の前の利益ばかりを追い求めず、長いスパンで街と文化を育まねばならない」と言い換えてみれば、まさに槇文彦と朝倉家の仕事にぴったりとあてはまるのである。

乱暴を承知でわかりやすく言えば、槇文彦と朝倉家は発想が「貴族」なのだ。

今回、これまでは何の気なしに通っていたヒルサイドテラスをあらためてゆっくりと歩いてみた。

通りと並走するようなデッキを歩くと、

建物の間にちらちらと緑が垣間見えるのが気持ちいい。

ちょっと寄り道したくなるように開けた場所があり、つい足が向く。

ふらりと入ると趣味の良い店舗がならび、ついのぞいてみたくなる。

店舗を抜けるとまた緑。なんとも心地よい空間である。「優れた都市計画」なんていう固い言葉よりも「居心地のいい街並み」のようなカジュアルな形容がしっくりくる。

F棟とG棟の間、ヒルサイドフォーラムの前にはこんなスペースまである。まるで上野公園のミニバージョンみたいだ。

すぐ横のF棟の一階と地階には「コンランショップ」も出店しているが、存在感も控えめで知らなければ気づかずに通り過ぎてしまうくらい。

「原則としてヒルサイドテラスでは建物の外壁・ガラス面に看板を設けることも、通りに看板を置くこともできない」(97ページ)のである。

バナーであふれかえる日本の商業空間において、この商売っ気のなさ、下心を感じさせないたたずまいは異様とも言えるほどだ。

資本主義の論理に則れば、大通り沿いギリギリに店をスキマなくならべ、その上階に限度いっぱいの住居かオフィスを詰め込めば、(少なくとも一時的には)現状よりはるかに儲かるのはまちがいないはずだが、槇文彦も朝倉家もそういう近視眼的な開発(≒金儲け)には目もくれない。

槇文彦曰く「この計画に携わった二五年のあいだ、絶えず心のなかでは、様ざまなパブリック性に関するテーマが去来していました。いまいわれた「みち」、とりわけ散歩のできる道は、つよく意識していたことです」(槇、2015年、77ページ)。

賃貸もテナントも「利益の最大化」ばかりが追求されるのが常であるが、ヒルサイドテラスにおいては何よりも「パブリックスペース」としての価値が最優先されていたのである。

ヒルサイドテラスでは、多くのスペースが文化的な事業に充てられているが、それも納得がいく。

たとえば、最初期に建てられたA棟のギャラリースペース。

「そこを公共の場所として確保したほうがいい、と言ったのは槇だった。「一体そこで何をやったらいいのでしょう」という朝倉側の問いに、槇は「壺でも置いておけばいい。とにかくこのスペースは人に貸さないほうがいい」と言った」(127ページ)

なんとも余裕のある言葉である。

これを受けて、朝倉健吾は「若いデザイナーやアーティストの育成の場となることを目指し」(127ページ)て「クラフトアサクラ」というスペースを設けた。その後、試行錯誤を経て、槇の推薦を受けた北川フラムが運営することになる。

A棟の地階には「アートフロントギャラリー」があるが、これも北川による運営である。

ヒルサイドギャラリーを任された当時、北川の会社は「経済的には最悪の状況にあった」(134ページ)が、朝倉家はそんな北川を支援したそうだ。「朝倉家はヒルサイドテラスを好ましいコミュニティとして発展させていくためにふさわしいと思われる人びとやテナントに対して、経済的な面も含めてさまざまな支援を惜しまない」(134ページ)のである。

不動産経営という、ほぼほぼ金儲けの尺度でしか価値が測られることのない世界では、まったくもって想像しがたいパトロネージュである。

やはり、これはもう「ノブレス・オブリージュ」としか言いようがないのではないか。

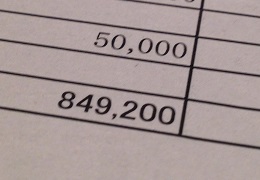

『ヒルサイドテラス物語』によれば朝倉家はバブル時代にも翻弄されることはなかった。「バブルの頃、「なぜ朝倉家は事業をもっと拡げようとしないのか」と言う人びとも多かった」(69ページ)が、「バブルの喧騒の中にあっても朝倉不動産は泰然としていた。土地投機等にも一切手を出さず、その恩恵もダメージも極端に受けることはなかった」(114ページ)のである。

僕はバブルの全盛期に世田谷で子供時代を過ごしたが、けばけばしく金を使ってたかと思ったらバブルが弾けて夜逃げ、みたいな話がそこら中にゴロゴロしていた。僕の祖父母もずいぶん踊らされて金をスッた。だから、あの狂乱に惑わされない資産家というのがどれだけすごいか、身に染みてわかる。

さすが、自分の敷地を差し出してあの大通りを作った虎次郎の子孫である。生きている世界がちがう。「文化」に対する志があるのだ。

冒頭に書いた問い「異常とも言える不動産バブルの中、ヒルサイドテラスが時代の波と一線を画する存在でいられるのはなぜなのか」の答えがここにある。槇文彦と朝倉家(とそれに関わる人々)が資本主義の論理では動かない「貴族」的メンタリティの持ち主だからである――というのが、僕の正直な感想である。

資本主義と不動産を考える上では、ヒルサイドテラスはきわめて例外的でイレギュラーな存在であり、あまり参考にならないのは残念なことである。無理に真似ようとしても、うまくはいかないだろう。いつの時代も一代で富を築く者はいるが、貴族は急に生まれない。身も蓋もないが、そういう話である。

■「全員、慶應。」

最後に蛇足ながら、付け加えておく。

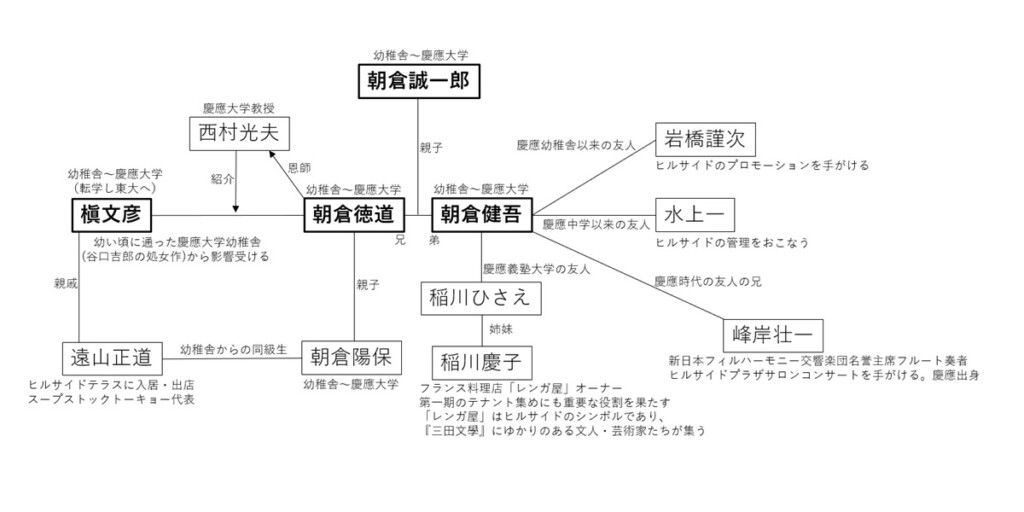

『ヒルサイドテラス物語』をはじめとする関連書籍を読んで驚かされたのは、ヒルサイドテラスにまつわる人のつながりが慶應出身者で網羅されていたことだ。

興味深いので人物相関図を作ってみた。

全員が慶應生である。慶應の関わりのみを抜き出してもヒルサイドテラスの人物相関図として十分理解可能なものになっているのだから、これはもう相当なものである。『ヒルサイドテラス物語』には「人の縁」という言葉が何度も出てくるが「慶應コネクション」と言い換えてもいいくらいだ。

これは強い。

事業において「新しいことを始めたい」「トラブルを解決したい」といったとき、信頼に足るパートナーを見つけられるかは成否を左右する大事なポイントであるが、学校というビジネス利害以前の関係で結ばれた人間から紹介を得られるのは心強い。すでに信頼関係のベースがあるのだから「この相手は信用できるのか?」という探り合いを飛ばして核心に迫った仕事ができるはずである。

それだけではない。関わる人間の多くが同じ大学を出ているとなれば価値観のギャップも少なく、一体感も生まれやすい。二代、三代にわたって同じ大学を出ているとなれば、世代差を埋める手助けにもなろう。自分はさまざまな学校を転々としてきたのでそういう感覚はまったくわからないが、信頼できる人間関係を構築するにはこの上ない下地となるのではないか。

慶應なくしてヒルサイドテラスはなかった。このコネクションもまた、「貴族」的なコミュニティを想起させると言ったら言い過ぎだろうか。

今の時代、学歴だ学閥だのというのは時代錯誤なのは百も承知だが、そういった関係性の中で育まれる良質な文化資本があって、それが街づくりというかたちで万人に還元・提供されるのであれば、それも悪くないと思うのだ。