(229)和室の引戸にスライスウッドを貼ってリフォームする

キッチンが新設され、天井も塗装され、床にユカハリタイルが敷き詰められてみると、どうしてもココが気になるようになりました。

玄関とこの部屋を仕切る引戸です。

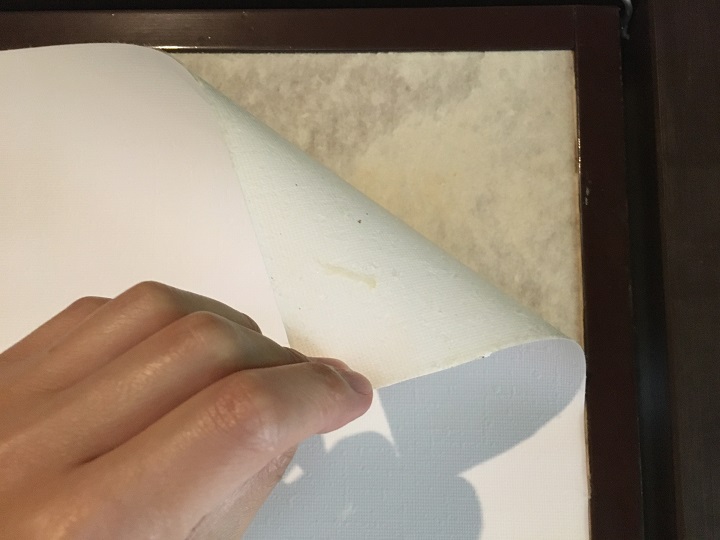

もともとはいかにも和室という感じの和柄の引戸でしたが、10年以上前に天井に壁紙を貼ったとき白の壁紙をDIYで貼り付けました。当時はDIYなんていう言葉も知らないくらいでしたから、やり方も我流というかテキトー。貼り付けてまもなくシワがより、今では端から剥がれてきてしまいました。

玄関に直結したこのドアはお客さんも含めてどうしても目に付く場所。せっかく部屋全体がきれいになっても、ドアだけこんな状態だとガッカリ感は否めません。

そこで、キッチンDIYの締めくくりにリフォームしてみることにしました。

この引戸を刷新するにあたって気になるのが引戸をぐるりと囲む枠。

以前は、これを残したままで壁紙を貼ったのですが、今回はこの枠も撤去して全体のイメージを変えたいと思います。

塗装が剥がれてきた引き手も新しく取り替えようと思います。

表面に貼る素材はtoolboxの「スライスウッド」です。

離れの2階の壁や、

世田谷のマンションのアクセントウォールなど、

このブログではおなじみの素材です。馬鹿の一つ覚えみたいで恐縮ですが「何度も施工してきたので勝手がわかっていて失敗しづらい」のと「ちょうどドア一枚分をカバーできるだけの枚数が余っていたので費用はほぼゼロで済む」という理由でこれに決めました。なお、ここで使っているのは現在では販売されていない厚さ2ミリの薄型タイプなのでご注意ください。

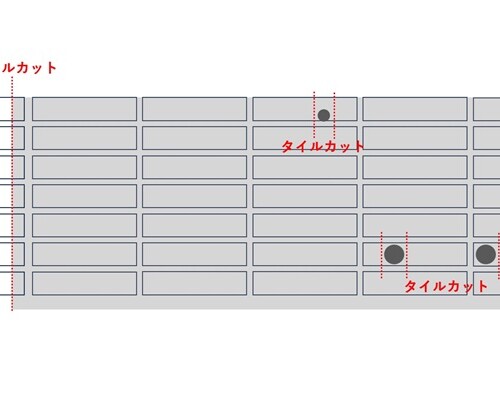

ドアをカバーするように仮置きしていきます。

なぜこんなことをしているかというと、木目のバランスを見て配置を決めたいから。

スライスウッドはオークの木を薄くスライスしたものなので、木目に個体差があります。とくに塗装を施したあとには木目がはっきりと際立ってきます。

木目がおとなしめなものもあれば、

けっこう個性的なものも混じります。

木目が偏ると見た目も偏るかなと思い、事前に仮置きして配置を調整することにしたのでした。

配置が決まったらひとまずスライスウッドはどけて、貼り付けのための準備に入ります。

枠を引き剥がすのにはバールがあると便利です。

僕が愛用しているのは「土牛(DOGYU)」というミニバール。

だいぶ前にAmazonで買いました。お安いのでひとつくらい持ってると便利です。

うちの引戸の枠は釘などで固定されておらず接着されただけだったので、わりと簡単に剥がせました。

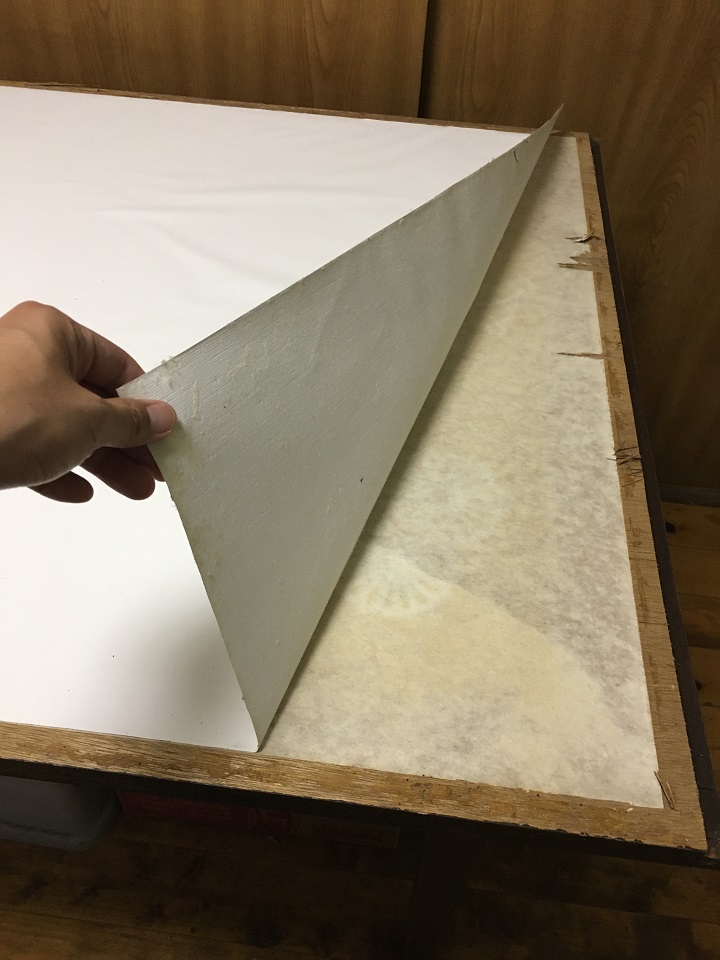

次は壁紙を剥がします。

下地の薄いベニヤ板もベロベロになっているところは剥がすことに。

引き手も外して作業完了。

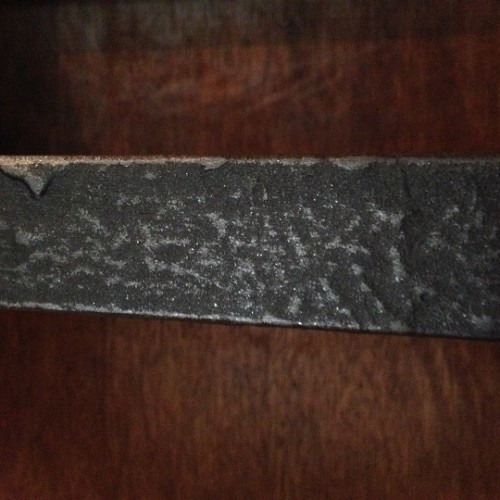

ごらんのとおり表面はお世辞にもきれいとは言えません。

デコボコが目立ちますが、上から板を貼りつけるのでたぶん大丈夫でしょう。

続いてはスライスウッドを引戸の幅に合わせてカットします。

きちんと測ってカットするのが正しいやり方なのでしょうが、今回はこんな感じでカットの線を引きました。

このやり方だと印をつけ間違えたりすることがなくて大失敗しづらいと思います。

スライスウッドは薄いので切るのは簡単ですが、詳しく知りたい方は以前の原稿をどうぞ。

ひたすらカットをくりかえして最後の一枚までたどりつきました。

最後は長手方向にもカットするので面倒ですが、丁寧にやればそれなりにきれいに切れると思います。まあ、足下ですからよっぽどガタガタじゃなければ目立ちません。

カットが完了したら、次は貼り付け作業です。

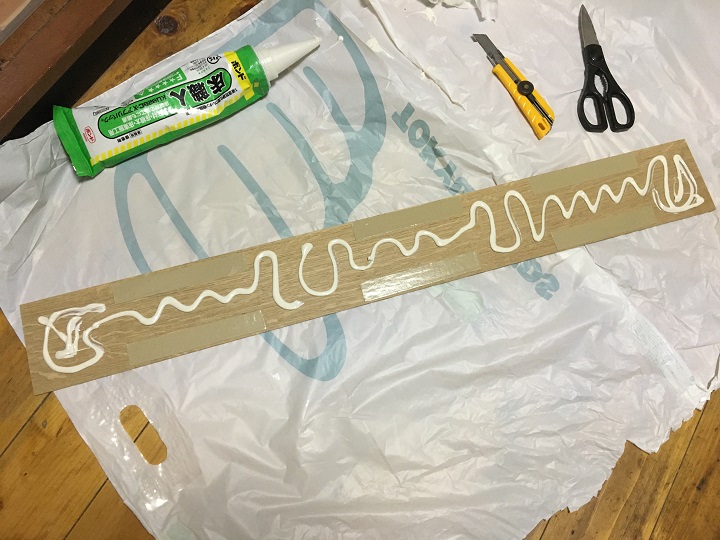

使うのはいつものボンドと両面テープ。

ホームセンターでもネットでも簡単に手に入ります。

以前も書きましたが、両面テープは接着直後に剥がれるのを防ぐ役割を果たしてくれます。

こんな感じでボンドと併用して貼り付けます。

浮きが気になる箇所には隠し釘を打ってあげるのが効果的ですが、

この種の引戸は下地の位置によってはあまり効かないこともありますから、枠まわりを中心に釘を打ちました。

スライスウッドの貼り付けが無事に完了しました。

無塗装の質感もなかなかいいですね。

ハンマーで隠し釘の頭を落とすのも忘れずに。

塗装前に一度、元の位置に設置してみました。

このままでも十分きれいだと思いましたが、ドアはいろんな人の手が触れて汚れがつきやすい部分ですからやっぱり塗装は必要でしょう。

次回はワトコオイルでウェット研磨に挑戦します。