(425)浴室のタイル床の上からサーモタイルをDIYで張り付ける

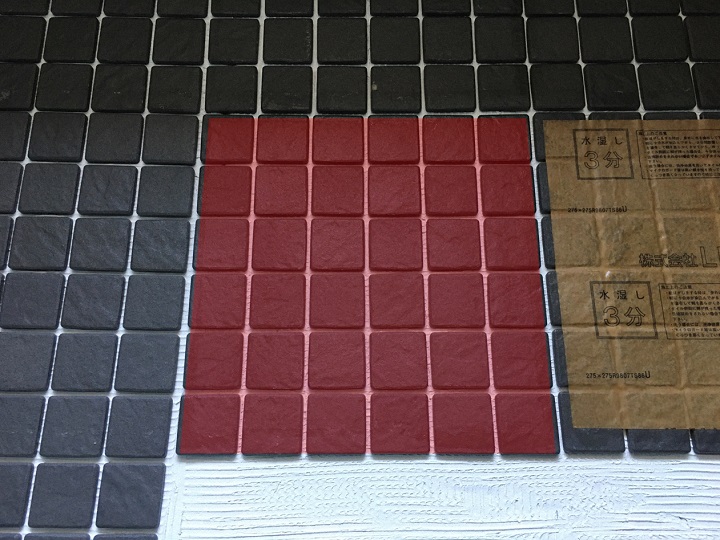

引き続き浴室のタイル床のリフォームをおこなっていきます。前回、触れたときに感じる冷たさを軽減してくれるサーモタイル(リクシル)を選びました。

今回は、既存の床の上からサーモタイルを重ね張りしてみたいと思います。

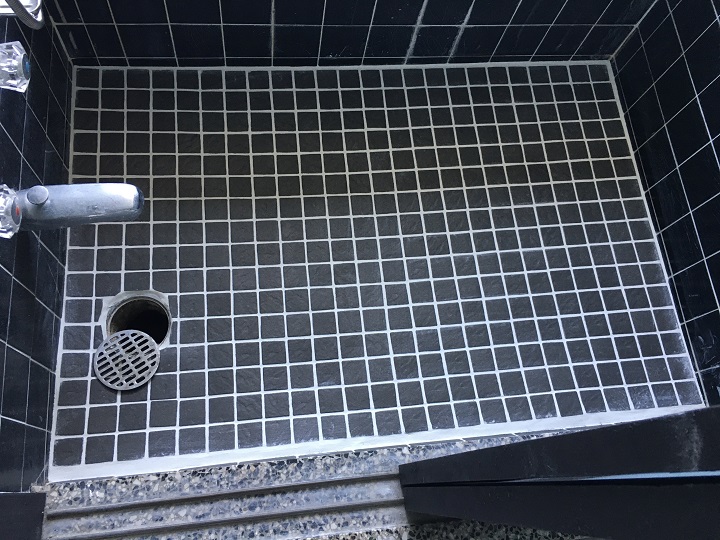

もともとの床には玉石タイルが張られていました。

昭和レトロなデザインは嫌いではないのですが、冬に触れると本当に冷たいのです。デザインも今回の部屋のコンセプトからはズレてしまいますし、この上から新しいタイルを重ね張りすることにしました。

■喰い切りでサーモタイルをカットする

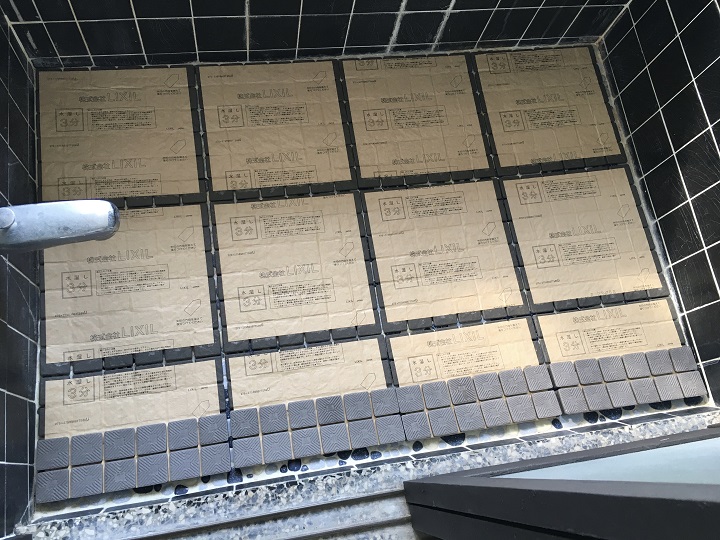

まずは、収まりを確認するために仮置きしてみます。

2列分余る以外は、ほぼぴったり収まりました。

問題は排水口の収まりです。

これがタイル2列分から微妙にはみ出る困ったサイズ。穴まわりのタイルは10枚ほどカットしなければならないようです。

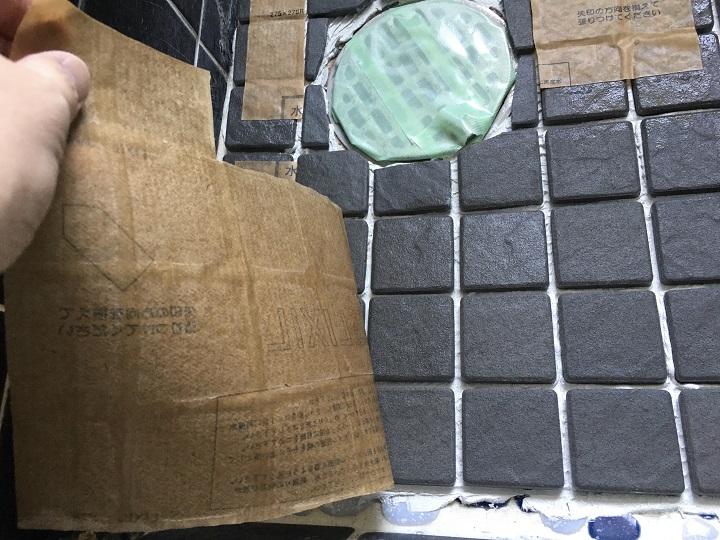

まずはカットが必要な部分を切り離し、

表面の紙を濡らしてはがし、バラバラにします。

このピースを排水口に合わせてカットしていきます。

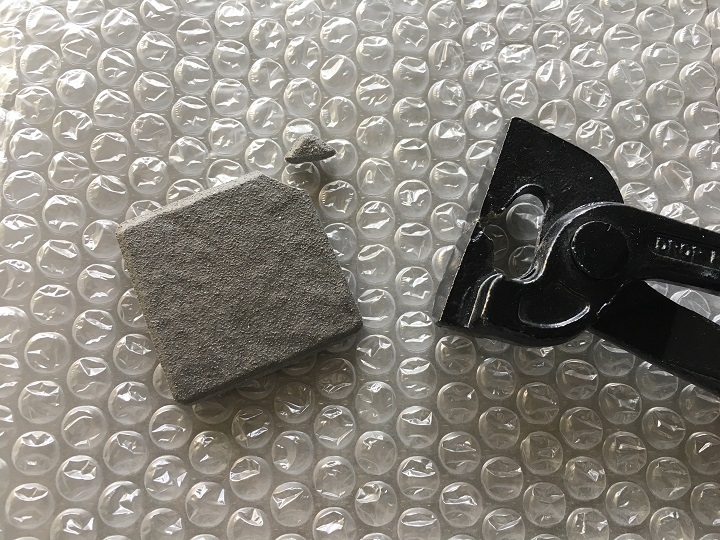

使うのは喰い切りと呼ばれるタイル用のペンチです。

実を言うと、今回のサーモタイルは一辺が5センチあり、厚みも6.5ミリ。喰い切りでカットするには少々サイズが大きすぎるのです。精度を追い求めるなら、先日キッチンにタイルを張った際にも使ったディスクグラインダーがベストだと思います。

しかし、ディスクグラインダーは素人が扱うには危険が伴う道具ですし、騒音も大きく作業に手間がかかります。今回はラクをしたかったので喰い切りでカットして済ますことにしました。

まずは、小さいカットから。

タイルの端を喰い切りで挟み込んで、ぐっと力を入れてカットします。破片が飛び散らないようにビニールの中で作業しましょう。

思い通りに切れました。こういう小さなカットなら余裕です。

難しいのはもっと大きな直線のカット。

点線で示したラインにまっすぐカットしたいのですが…

だいぶ歪な形に切れてしまいました。割るような切り方なので仕方ないといえば仕方ない。

細かく刻みながら形を修正していきます。

なんとかまっすぐに近い形にカットできました。

ただ、カット面がいまひとつきれいじゃないのが気になります。

中にはこんな感じにガタガタに切れたピースも。さすがにもう少しなんとかしたい。

苦肉の策として喰い切りで断面を軽く挟み込んでカリカリと削って整えてみることに。

先ほどとくらべてかなり断面がきれいになりました。

最後に鋭い部分でケガをしないようにヤスリで削って仕上げてみました。これは気休めていどの作業で、どれくらい効果があったかは微妙かも。やらないよりはマシ、という感じ。

こうしてカットしたピースで排水口まわりを埋めました。お世辞にもきれいとは言えませんが、素人による喰い切りのカットだとこれくらいの精度が限界かなと思いました。あとで目地を入れますから、それであるていどは修正できるでしょう。

全体の収まりが確認できたので仮置きとタイルカットは完了。

■既存のタイルの上からサーモタイルを接着する

続いて接着の作業に進みます。

使うのはおなじみのボンドやクシ目ゴテなど。

張り方については過去の記事をどうぞ。

今回もアクリルエマルジョン系のボンドを使いました。

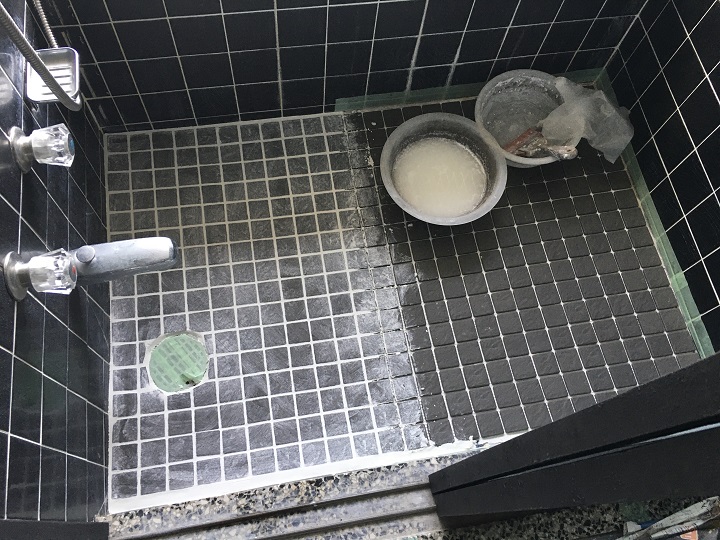

既存のタイルの上にボンドを塗り、

クシ目ゴテで凹凸をつけてやります。

ずれないように慎重に接着しました。

排水口まわりはとくに注意しながら張り付けました。

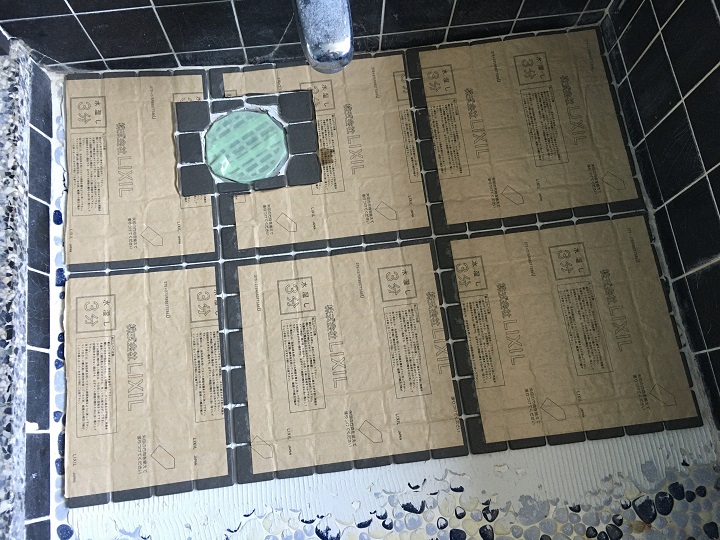

接着剤が乾かないうちに表面に貼られた紙を濡らしてはがしてしまいます。

こうすることで、シートの継ぎ目などのズレに気づくことができます。

たとえば、こんなとき。

よく見ると、赤で覆ったシートがまわりとずれてしまっています。

乾いてから気づいても後の祭りですが、張った直後ならバランスを見ながら一枚ずつ微調整して修正することができます。

そんなこんなで接着が完了しました。接着剤が乾くまで一晩待ちましょう。

■乾いたあとに目地を入れたら完成!

翌日は目地入れの作業をおこないます。

詳しいやり方は過去の記事をごらんください。

目地入れの前には養生を忘れずに。

タイルの表面に高さを合わせて、ぐるりと養生テープを貼りました。

練った目地材を塗り込んでいきます。

まんべんなく目地を行き渡らせるのも手間がかかりますし、

スポンジやタオルで表面に残った目地材をふき取っていくのも大変。

使った目地材はおよそ半分で800グラム。

残り半分を900グラムで埋めましたが、ほとんど余らずジャストな量でした。作業中に足りないかと心配になったくらい。

目地量の計算方法については先ほど挙げた記事に書きましたのでそちらをごらんいただくとして、

今回は合計1.7キロの目地を練りましたが、メーカーの計算式で出した予想量(1.4~1.6キロ)よりもやや多めであるにもかかわらずギリギリだったわけで、目地量の計算はやはり難しいと実感しました。二度手間のリスクを冒すくらいなら、やっぱりやや多めに練っておくのがいいかもしれませんね。算出した目地量の1.2倍くらいでしょうか。

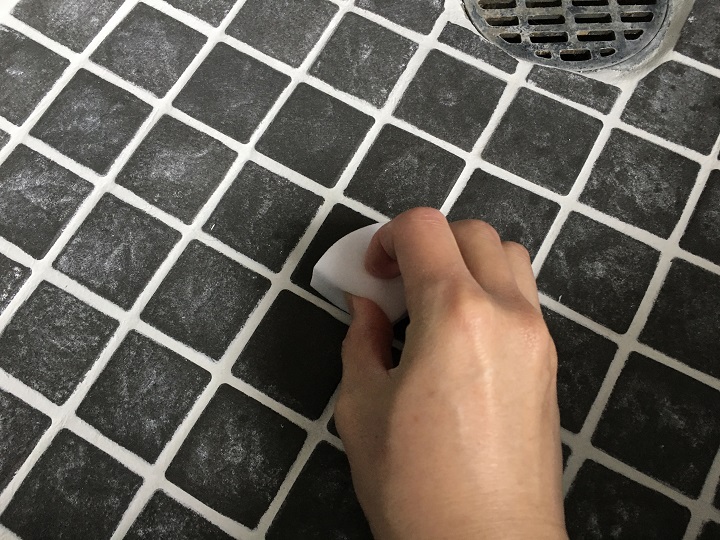

さて、今回のサーモタイルは表面に凹凸があり、ふき取れきれなかった目地材の汚れが目立ちます。

かたく絞った雑巾で表面の汚れをしっかりふき取り、

目地が乾いたあと、ダメ押しに激落ちくん的なメラミンスポンジでこすりました。

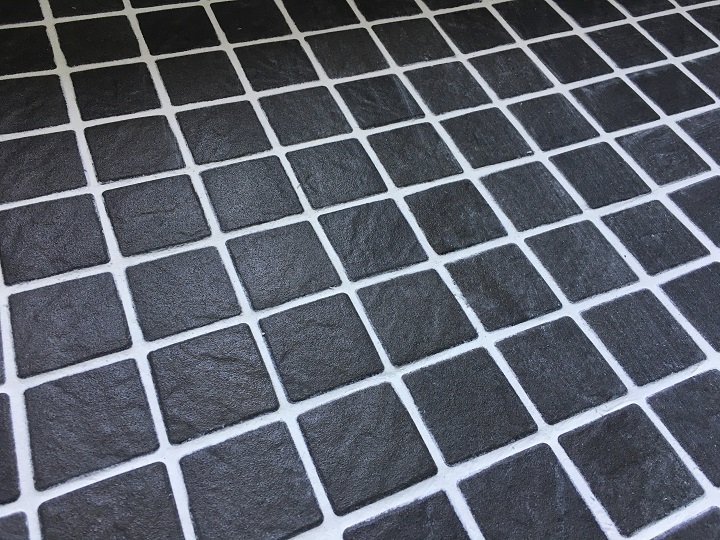

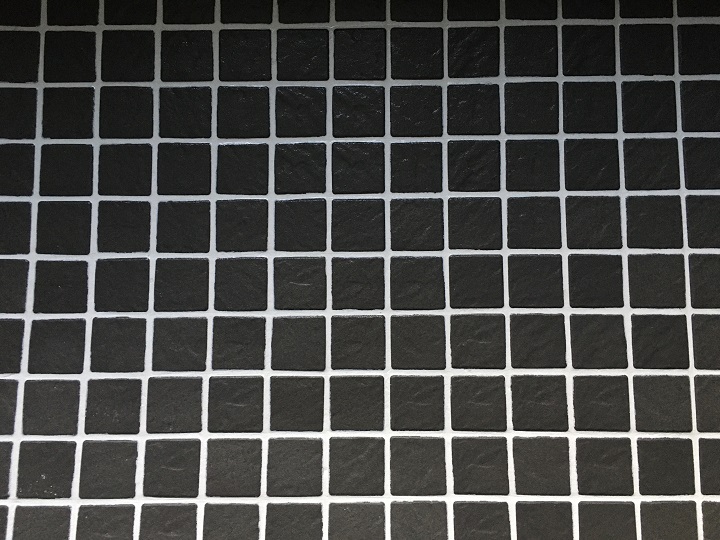

なかなかきれいに仕上がりました。

では、あらためて施工前の玉石タイルの床とくらべてみましょう。

黒のスクエアで統一されたおかげで、モダンな雰囲気になったのでよかったです。

■で、気になるサーモタイルの感触は?

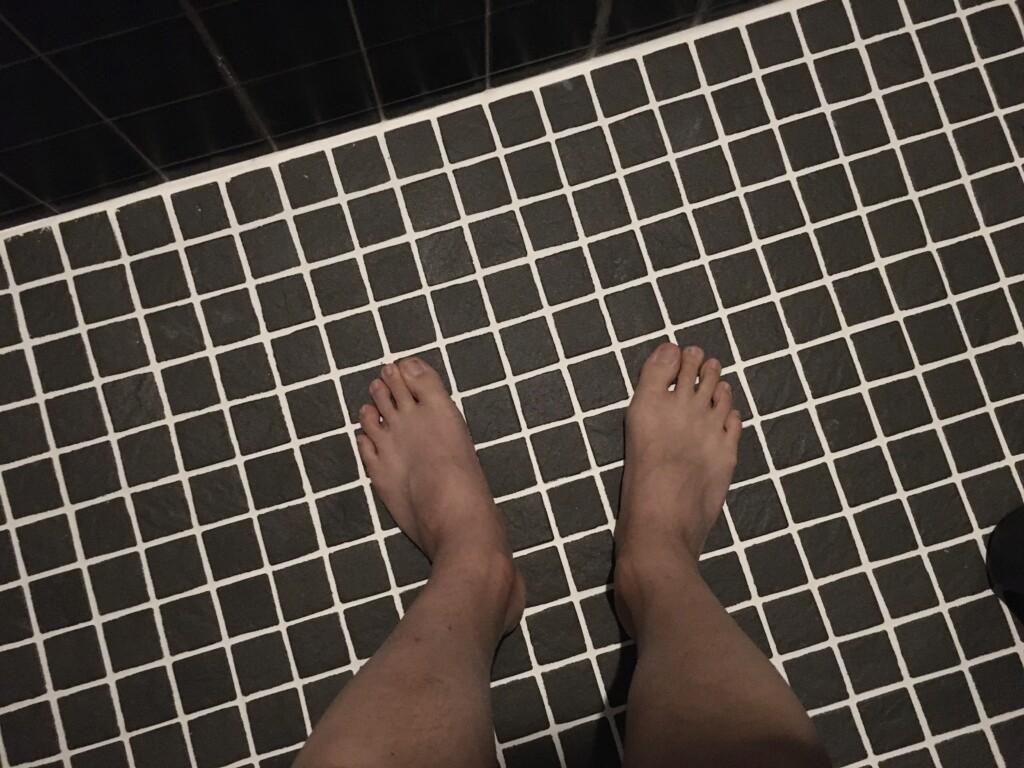

さて、目地材を入れ終わったあと、実際にお風呂に入ってみました。

工事前の玉石タイルとくらべると、冷たさは軽減されました。でも、冬の寒い日はサーモタイルだって冷え切りますから、冷たくないと言うとウソになります。まあ、モザイクタイルの床にくらべればだいぶマシというのが正直な感想。

冷たさ対策をもっと重視するなら、前回ご紹介した東リの「バスナ」のようなビニール系の床材のほうがベターなのかも。

でも、個人的にはタイルならではの質感がやはり捨てがたいのです。

質感と冷たさ対策の両立ができるという意味でサーモタイルは唯一無二の素材だと思いますし、採用してよかったです。

次回はお風呂のリフォーム完結編。シャワー水栓などを交換し、小物を設置して浴室を完成させます。